瓜州县鸽子洞东金矿地质特征与成矿条件论文

2024-03-06 10:21:08 来源: 作者:heting

摘要:瓜州县鸽子洞东金矿位于甘肃省北山地区,行政区划隶属于瓜州县管辖。50年代至今,该矿地质工作有了较大的进展,取得了一系列地质科研成果。鉴于此,本文在研究该矿地质特征的基础上,总结其成矿条件,为进一步开展找矿勘查提供参考。

摘要:瓜州县鸽子洞东金矿位于甘肃省北山地区,行政区划隶属于瓜州县管辖。50年代至今,该矿地质工作有了较大的进展,取得了一系列地质科研成果。鉴于此,本文在研究该矿地质特征的基础上,总结其成矿条件,为进一步开展找矿勘查提供参考。

关键词:鸽子洞东金矿,地质特征,成矿条件,瓜州县

1区域地质概况

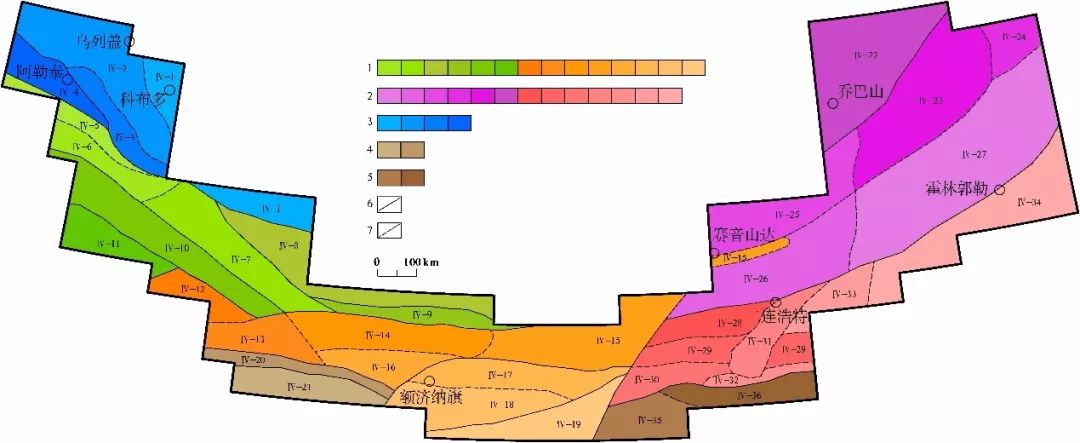

本区大地构造位置处于塔里木陆块区(Ⅰ)─敦煌陆块(II)─柳园裂谷带(III)。属桥湾—西铅炉子Au-Fe-W-Pb-Zn-Cu-硼-钾盐成矿带白墩子Au成矿区,成矿条件良好,找矿前景广阔。勘查区位于塔里木板块东段,以孤山-红岩工区区域性断裂为界,北为柳园—穿山驯古生代前陆盆地,南属峡东-俞井子晚古生代裂陷带。近东西向孤山-红岩工区断裂带横贯全区。

1.1地层

依据《甘肃省区域地质志》及《甘肃省岩石地层》划分方案,工作区主体属塔里木-南疆地层大区、中南天山地层区、中天山-北山地层分区、红柳园-梧桐沟地层小区。区内共划分出8个以群、组、段、层为主的地层单元,出露的地层由老至新为前长城系的敦煌岩群、志留系的公婆泉群和石炭系红柳园组、二叠系双堡塘组、第四系。

1.2构造

区内断裂较为发育,而褶皱构造不甚发育。在时间上以海西期为主。按断裂走向可大致分为北东东向、北北东向、东西向、北西西向四组。其中以北东东向断裂最为发育。根据断层间的切割关系,可知北东东向最老,东西向次之,北北东向和北西西向断裂最新,但北北东向和北西西向断裂之间的新老关系无法确定。

1.3岩浆岩

工作区内岩浆活动较为发育,从酸性—中性—基性均有出露。主要分布在工作区的中部、西部。区内出露的晚元古代侵入岩主要为中细粒变质辉长岩、中细粒变质闪长岩、中细粒变质石英闪长岩。石炭纪侵入岩主要为细粒角闪石斑状斜长花岗岩和蚀变细粒辉长岩。二叠纪侵入岩种类繁多,从基性—中性—酸性均有分布,岩性主要为、黑云英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、黑云二长花岗岩。中生代侵入岩主要为三叠纪侵入体,岩性主要为角闪石闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、斜长花岗岩。

区内火山岩较为发育,主要以志留纪、石炭纪和二叠纪火山岩为主,分布于公婆泉群、红柳园组、金塔组之中。

区内脉岩也极为发育,种类繁多,岩石类型从酸性到基性均有发育。酸性岩脉主要有花岗(斑)岩脉、(花岗)伟晶岩脉、二长花岗岩脉、斜长花岗(斑)岩脉。中性岩脉主要为闪长岩脉、(花岗)闪长玢岩脉、花岗闪长斑岩脉。基性岩脉主要为辉绿(玢)岩脉、辉长岩脉。区内石英脉极为发育,可分为含金石英脉和石英脉两类。

2矿区地质特征

2.1地层

区内出露的地层主要为前长城系的敦煌岩群、志留系的公婆泉群和第四系,除第四系覆盖外,大面积为岩浆岩。

(1)前长城系敦煌岩群(ArPtD)根据岩石组合特征、空间展布状况等,划分为一岩组(ArPtD1)、二岩组(ArPtD2)、三岩组(ArPtD3)三个岩组。一岩组、二岩组在区内没有出露。三岩组(AnChD)分布于该区东南部。呈近东西向展布,多被岩体侵入而呈残留块体,岩性主要为黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、花岗片麻岩夹大理石、石英岩及黑云石英片岩等,厚742m。

(2)志留系的公婆泉群(SG)在该区的北部,呈北东向条带状展布,在一矿段有出露。主要为变质流纹英岩凝灰岩、凝灰质千枚岩、板岩、凝灰质砂岩、安山凝灰岩、黑云石英片岩、变安山岩等。根据岩石组合特征等,划分为三个岩性段,本区仅出现一段(SG1)。

一段(SG1):为灰绿—灰白色流纹英质凝灰岩、凝灰质千枚岩、凝灰质砂岩、阳起绿帘石岩夹深灰色英安岩、安山质英安岩;下部为变长石石英岩,顶部为生物灰岩,含珊瑚及腕足化石。主要分布在一矿段北西部,走向北北东,面积不大,北侧与基性侵入岩呈断层接触,南侧与孤山片麻岩呈断层接触。

(3)早二叠系双堡塘组(Ps)。双堡塘组分布于矿区西

北部,呈近东西向断块产出。根据岩石组合特征,划分成4个岩性段。在该区仅有二段(Ps2)出露。

二段(Ps2):主要为灰绿色、深灰绿色中厚层状长石石英砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑砂岩和石英细砂岩组成。厚度大于847.3m。发育粒序层理、包卷层理和水平层理,系浊流沉积类型。

(4)上更新统(Qp3pl)。分布在区内各处,由洪积作用形成,其地势平坦,呈戈壁地貌,岩性为砾石、砂、砂土等。

2.2构造

勘查区断裂构造发育,由各期次的应力作用形成的白墩子-石板墩韧性剪切带横贯全区。整个勘查区构造受该韧性剪切带控制,该韧性剪切带东西长80km,最宽6km,发育于下石炭统火山岩与前长城系结晶片岩间,糜棱岩发育,透入性片理发育,在糜棱岩带的面理中发育有压熔性石英脉和“A”型小褶曲。剪切带内主要的断裂有孤山—红岩工区断裂带及其次级断裂。

勘查区断裂构造发育,由各期次的应力作用形成的白墩子-石板墩韧性剪切带横贯全区。整个勘查区构造受该韧性剪切带控制,该韧性剪切带东西长80km,最宽6km,发育于下石炭统火山岩与前长城系结晶片岩间,糜棱岩发育,透入性片理发育,在糜棱岩带的面理中发育有压熔性石英脉和“A”型小褶曲。剪切带内主要的断裂有孤山—红岩工区断裂带及其次级断裂。

孤山-红岩工区断裂带横贯勘查区中北部,走向约北东,长约40km,为一逆断层,走向40°~80°,倾向130°~170°,倾角50°~70°,破碎蚀变带宽100m~200m,呈片理化糜棱岩化形式出现,蚀变主要为:硅化、绢云母化、绿泥石化,局部见高岭土化。沿断裂带出露多期次的火山岩。该断裂多发育次一级的近东西向控矿断裂,规模较小,控制着多条矿脉产出。

勘查区内断裂构造十分发育,已发现的东虎沟、白墩子东、鸽子洞、石灰窑—幺水沟等金矿(化)点的导矿和贮矿空间均受区内的断裂构造控制。根据区域上金矿赋矿规律总结,勘查区断裂构造发育,白墩子—石板墩韧性剪切带横贯全区。剪切带内主要的断裂有孤山—红岩工区断裂带及其次级断裂。孤山—红岩工区断裂带横贯勘查区中北部,走向约北东,长约40km,沿断裂带出露多期次的火山岩。该断裂多发育次一级的近东西向控矿断裂,规模较小,控制着多条金矿(化)体产出。

2.3岩浆岩

勘查区岩浆岩比较发育,具多期侵入特点,早期为晚元古代中性石英闪长岩。华力西期主要为中酸性到中性。岩浆岩的展布明显受近东西向构造控制,岩体长轴方向与构造线方向基本一致。

2.4围岩蚀变及矿化特征

热液活动受断裂构造控制。伴随不同阶段的断裂变动,带有成矿物质的热液对周围岩石产生强度不等的交代作用,并在有利部位富集成矿。随着成矿热液性质的发展和演化,在不同阶段形成不同围岩蚀变产物。

主要蚀变有硅化、黄铁矿化、黄铁绢英岩化;次要蚀变有钾长石化、重晶石化、绿帘石化、萤石化等。

3矿体特征

该区处于白墩子—石板墩韧性剪切带中,位于北山成矿带南带,属于天山—兴安地槽成矿域西段。此区金矿的形成分布主要与韧性剪切带构造的长期多次活动有关。早期元古代断裂构造活动主要形成一些规模较大的辉绿辉长岩,同时在构造带的中部形成乳白色的石英脉,这类石英脉往往不含金。晚二叠世断裂构造活动在构造带的有利部位形成青灰色、油脂光泽、脆性石英脉,这类石英脉一般含金性较好。矿区矿脉赋存于晚元古代黑云二长片麻岩、晚二叠世黑云英云闪长岩中。矿体严格受构造糜棱岩带控制,在构造糜棱岩带的底板、顶板及构造中间位置均有金矿体的存在。构造岩以糜棱岩为主,夹有石英细脉(局部石英脉厚大)。矿体以韧性剪切带型为主,石英脉型次之。围岩蚀变主要有硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化、黄铁矿化、偶见方铅矿化。

通过前期工作,在勘查区初步圈定金矿体2条,金矿体长80m~420m,宽0.81m~1.08m,Au品位4.17g/t~7.38g/t,最高品位13.32g/t。金矿(化)体呈脉状─透镜体状产出,矿化带总体呈近东西向展布。Au1、Au2号矿体分别赋存于近东西向断裂破碎带、韧性剪切带中,为构造控矿,但金矿并不直接赋存于构造破碎带、韧性剪切带中,而直接赋存于沿破碎带贯入的石英脉或蚀变岩中,产状与构造带、韧性剪切带一致,脉宽1cm~5cm者较多,20cm~30cm者较少,脉中可见星点状黄铁矿,多具较强褐铁矿化。具体特征描述如下。

Au1矿体。地表由2个探槽工程控制,沿走向未控制,样品在采坑底部/边部采集。矿体产于破碎带内,破碎带内见石英脉充填,呈灰白色—青灰色,宽1cm~20cm,见平行脉状黄铁矿充填。矿体长105m,平均厚度0.83m,平均品位3.50g/t。矿体呈产出,上、下盘围岩均为黑云二长片麻岩。矿体总体走向呈近东西向,南倾,产状168°~184°∠66°~77°。该矿体见以往民采坑遗迹,采坑宽0.8m~1.5m,深6m~15m。

Au2矿体。地表由2个探槽工程控制,在采坑底部进行了刻槽采样,沿走向未控制。矿体产于韧性剪切带内的石英脉或蚀变岩中,赋矿围岩为糜棱岩,其中见石英细脉,呈烟灰色、灰褐色,宽2cm~10cm,具强褐铁矿化、黄铁矿化。矿体长420m,厚度0.81m~1.08m,品位7.38g/t。糜棱岩沿断裂南侧产出,宽约1m~3m,总体走向呈近东西向,南倾,产状184°∠73°。沿矿体走向见民采遗迹,据调查采坑一般宽4m~8m,采深3.0m~6m。

4成矿条件分析

4.1地层条件

区内出露的地层为志留系上统公婆泉群,岩石主要为流纹岩。区内金矿的形成与地层关系不太密切。

4.2构造条件

区内断裂构造十分发育,已发现的东虎沟、白墩子东、鸽子洞、石灰窑—幺水沟等金矿(化)点的导矿和贮矿空间均受区内的断裂构造控制。根据区域上金矿赋矿规律总结,勘查区断裂构造发育,白墩子—石板墩韧性剪切带横贯全区。剪切带内主要的断裂有孤山—红岩工区断裂带及其次级断裂。孤山—红岩工区断裂带横贯勘查区中北部,走向约北东,长约40km,沿断裂带出露多期次的火山岩。该断裂多发育次一级的近东西向控矿断裂,规模较小,控制着多条金矿(化)体产出。

4.3岩浆岩条件

勘查区岩浆岩比较发育,具多期侵入特点,勘查区内脉岩亦较为发育。晚二叠世的黑云英云闪长岩是区内金矿的成矿母岩,岩浆岩的展布明显受近东西向构造控制,岩体长轴方向与构造线方向基本一致。断裂附近岩浆热液是成矿热液的来源,主要是受本区成矿前所成生的东西向或近于东西向的孤山-红岩工区断裂带及其次级断裂控制,为勘查区金矿提供了物质来源。

4.4地球化学异常条件

通过1:50000岩石地球化学测量,选择Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Mn、As、Ag、Au十种元素进行了分析,共圈出异常20个,其中15个金异常。虽然金元素浓度克拉克值在各地质单元中均小于1,但在大多数地质单元中显示了极强的分异性,在晚古生代片麻岩中的分异系数高达16.01,与Au密切相关的As元素也显示了明显的同步分异性。产于晚元古代片麻岩中的几个典型的金异常正处于白墩子–石板墩韧性剪切带中,具有有利的成矿构造环境,且地表均有明显的含金石英脉或金矿点对应,可以肯定,Au是区内最有希望的成矿元素。

该区中北部虽无综合异常及金单元素异常,但已发现Au1、Au2矿体,因此参考领区鸽子洞金矿1:10000岩屑地球化学测量结果,圈出以Au为主的综合异常11处。Au、As、Sb异常套合性好,分带明显。其中金单元素异常27个,峰值最高133.40×10-9。异常与Au矿体套合性好,与地层、构造、岩浆岩接触带耦合,呈北东东向、近东西向展布。

化探异常呈椭圆状、条带状近东西向展布,均受断裂构造、岩浆岩接触带控制。勘查区内地球化学条件较好,存在巨大的金矿找矿前景。

4.5矿产条件

勘查区属桥湾—西铅炉子Au-Fe-W-Pb-Zn-Cu-硼-钾盐成矿带白墩子Au成矿区。处于鸽子洞金矿东部,且带上金矿(化)点星罗棋布,勘查区周边较具规模的金矿床主要有东虎沟金矿、白墩子东金矿、石灰窑—幺水沟金矿详查,其中东虎沟金矿矿床规模达中型,白墩子东金矿为小型。区内金矿床、矿点均产于晚元古代黑云二长片麻岩和晚二叠世黑云英云闪长岩中,金矿化的富集与上述岩体密切相关且受断裂构造控制明显,矿体赋存于韧性剪切带内糜棱岩中,矿体呈脉状、透镜状、条带状。

综上所述,从勘查区构造、岩浆岩、遥感、地球化学和勘查区周边矿产特征分析可知,本勘查区具有很好的找矿潜力。

5找矿标志分析

(1)近矿围岩主要以晚元古代片麻岩为主,但华力西期岩浆岩与韧性剪切带南部、北部地层的接触带上,也是蚀变岩型金矿床形成的有利部位。

(2)近东西向韧性剪切带和北东东向压扭性剪切带是金矿的主要控矿构造。剪切带无论在平面和剖面上均呈舒缓波状延伸,且具有多期次活动的特点。金矿体赋存于断裂的相互交接、复合的蚀变破碎带中膨大变宽、局部断面弧形弯曲及分枝复合部位。

(3)直接矿化标志。东西向或近东西向的灰白色糖粒状石英脉、青灰色石英脉、含细脉状黄铁矿石英脉,特别是石英细脉,网脉发育地段。

(4)民采遗迹标志。自20世纪50年代始,先后有不同地勘单位在勘查区及外围进行了不同比例尺、不同性质或不同手段的地质调查、矿产普查或检查工作,取得了一系列地质科研成果,发现了一些金矿(点)床及矿化线索,这些矿点附近普遍可见民采遗迹,故在开展本次普查工作的同时可将民采遗迹作为一重要找矿标志。