内蒙古乌拉山金矿矿床地质特征及成矿规律研究论文

2025-08-22 14:34:43 来源: 作者:xuling

摘要:通过对乌拉山金矿的全面调查和分析,揭示其地质特征与成矿规律。研究通过野外地质勘查、样品采集、矿物学分析及地球化学测试等,研究其金矿床的成因、矿石类型、矿体形态及其与周围地质环境的关系。

摘要:通过对乌拉山金矿的全面调查和分析,揭示其地质特征与成矿规律。研究通过野外地质勘查、样品采集、矿物学分析及地球化学测试等,研究其金矿床的成因、矿石类型、矿体形态及其与周围地质环境的关系。研究发现乌拉山金矿床具有明显的层控特征,矿体主要分布于特定的地层和构造位置,且与区域的火成岩活动密切相关。该金矿床的成矿过程经历了多个阶段,与区域的构造变动和岩浆侵入关系密切。同位素数据还揭示了金矿的成矿物质来源与迁移机制,解释了金元素的富集与成矿,为该区域的金矿床勘查提供了依据。

关键词:乌拉山金矿;矿床地质;成矿规律;矿床成因;内蒙古

本研究围绕内蒙古乌拉山金矿矿床的地质特征及成矿规律展开,旨在探讨该地区金矿的形成机制及其经济价值。金矿作为重要的矿产资源,具有显著的经济和战略意义,而乌拉山金矿作为内蒙古的重要矿床之一,其丰富的金矿资源不仅对地方经济发展具有重要影响,也为研究金矿的成因和分布模式提供了丰富的实证数据[1-2]。目前,关于乌拉山金矿的研究相对较少,尤其是在其成矿机制和地质特征方面,亟需系统的探讨和深入的研究,以填补相关领域的学术空白。

1矿区地质

1.1地层

矿区地层属中太古界乌拉山岩群第三岩组片麻岩,表现为强烈的混合岩化特征,长英质脉体广泛发育,岩层倾向北北西,倾角变化较大,分为五个岩性段。一岩段主要由黑云角闪斜长变粒岩和黑云角闪斜长片麻岩构成;二岩段主要为黑云角闪二长片麻岩,局部发育斜长角闪岩;三岩段主体为含榴黑云斜长片麻岩,含斜长角闪岩及磁铁石英岩夹层;四岩段主要为黑云角闪斜长片麻岩夹含榴石黑云斜长片麻岩及斜长角闪岩;五岩段主要发育黑云二长片麻岩夹含榴石黑云斜长片麻岩等。

1.2岩浆岩

矿区位于大桦背岩体南西部,矿区内无大的岩体出露,仅出露一些脉岩,按照穿插关系、由老到新分别为花岗伟晶岩脉、辉绿岩脉、闪长玢岩脉、正长岩脉、石英钾长石脉、石英脉等。

1.3构造

1.3.1成矿前基底断裂体系

以层间破碎带为主体,表现为与区域变质-褶皱作用同生的顺层滑脱构造。这类断裂多被花岗伟晶岩脉及辉绿玢岩脉贯入充填,产状与区域地层走向一致,显示变质热液活动的早期构造通道特征。

1.3.2成矿期构造活化体系

由继承性张扭性断裂系统构成,主体表现为钾长石化构造蚀变岩带(走向65。,倾向北西,延伸逾10km),其中主断裂带派生出近东西向次级张扭性断裂群(交角约20。),显示构造-热液活动的多期叠加性。

2矿体特征

2.1含金矿脉特征

矿区内共发现7条金矿脉,主要赋存于乌拉山岩群第三岩组黑云角闪斜长片麻岩、黑云角闪斜长变粒岩、黑云二长片麻岩及含榴石黑云斜长片麻岩内。分别编号为8、12、78E、78W、93、110、170号脉,共圈出金工业矿体24条和低品位金矿体8条。

2.2金矿体特征

矿区内矿体延长16~502m,延深20~550m,厚度0.98~3.29m,多呈板状、脉状或透镜状,个别矿体局部有分支复合现象;矿体平均品位1.90~7.11×10-6,多数矿体品位和厚度变化较均匀,矿化带连续性较好。圈定的24条金工业矿体中,主要矿体为12-1、8-1、78W-1,次主要矿体为78E-1、78E-2、93-1、110-1、170-1,其余均为次要矿体。

2.2.1 12-1号金矿体

矿体位于矿区中部火烧沟西侧,矿体控制长310m,控制斜深205m。矿体厚度0.46~8.14m,平均厚度1.48m。矿体金品位1.30~20.00×10-6,平均品位5.12×10-6。矿体倾向172。~229。,倾角45。~65。,受北西向断裂构造控制。矿体呈脉状,整体向北西侧伏,赋矿围岩主要为黑云角闪斜长片麻岩,围岩蚀变主要为硅化、钾化、黄铁矿化,多叠加高岭土化、碳酸盐化等。矿石类型主要为钾硅化蚀变岩型和石英脉型。

2.2.2 8-1号金矿体

矿体位于矿区北部乌兰不浪沟西侧,矿体控制长502m,控制斜深406m。矿体厚度0.26~2.88m,平均厚度1.38m。矿体金品位0.34×10-6~4.42×10-6,平均品位2.55×10-6。矿体倾向133°~206°,倾角53°~80°,受近东西向断裂构造控制。赋矿围岩主要为黑云角闪斜长变粒岩、黑云角闪斜长片麻岩,蚀变类型主要为硅化、钾化、黄铁矿化,同时具高岭土化、碳酸盐化、绿帘石化、绿泥石化等。

2.2.3 78W-1号金矿体

矿体控制长度344m,控制斜深246m。矿体厚度0.52~7.74m,平均厚度1.52m。矿体金品位1.65×10-6~50.7×10-6,矿体平均品位3.69×10-6。矿体倾向187°~192°,倾角13°~61°,受近北西西向断裂构造控制。矿体赋矿围岩主要为黑云角闪斜长片麻岩,蚀变类型主要为硅化、钾化、黄铁矿化、磁铁矿化等。矿石类型主要为钾硅化蚀变岩型、石英脉型。

3矿物学特征

3.1矿石特征

3.1.1矿石的结构

矿石显微结构特征主要表现为原生结晶,以及交代作用形成的组构类型占主导地位,其中结晶结构以自形-半自形粒状形态为主,交代结构多呈现网状或格状次生蚀变特征;偶见受构造应力作用形成的碎裂-角砾结构。

3.1.2矿石的构造

矿石构造可划分为充填型与交代型两大类,①充填型构造:表现为线状、网状分带构造体系,形成于裂隙系统的矿物充填过程。此类构造多发育于脆性变形域或岩体接触带,反映开放空间内矿液的物理沉淀机制。②交代型构造:以渗透交代作用为主导,呈现星散浸染状、斑块状及环边状结构。此类构造常伴随围岩蚀变分带,指示矿物组分在固态介质中的化学迁移与置换过程。

3.2成矿阶段

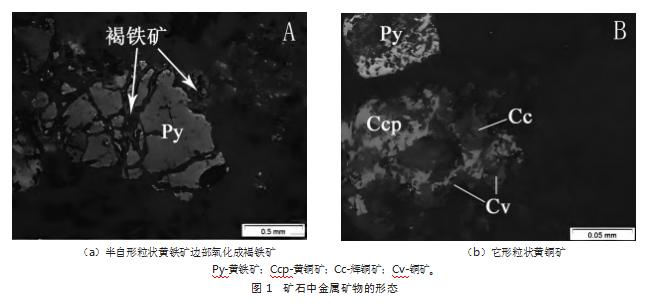

根据成矿作用演化序列及矿物共生组合特征,可将成矿过程划分为以下四个矿化阶段,如图1所示。

3.2.1钾硅酸盐-硅质热液结晶期

以钾长石与石英共生为标志性组合,伴随早期高温热液环境下硅质熔体的分异结晶作用。此阶段发育自形-半自形粒状结构,局部可见微细粒金赋存于钾长石晶格缺陷或石英裂隙中。

3.2.2中低温热液蚀变-硫化物初步富集期

以石英-黄铁矿为核心组合,叠加绢云母化、绿帘石化及绿泥石化等围岩蚀变。该阶段受构造-热液脉动控制,形成浸染状-细脉状硫化物矿化,金元素以裂隙金形式嵌布于黄铁矿晶界或与蚀变矿物共沉淀,显示次生富集特征。

3.2.3多金属硫化物-金主成矿期

表现为石英与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等硫化物组合的共沉淀,伴随辉锑矿、毒砂等高温硫盐矿物的析出。此阶段因物理化学条件剧变(如氧逸度下降、硫活度升高),促使金元素通过络合物分解大量析出,形成粒间金、包裹金及晶格金等多种赋存形式,构成工业矿体的主体。

3.2.4热液活动衰退-碳酸盐沉淀期

以方解石、白云石等碳酸盐矿物组合为终结标志,代表成矿热液系统向低温低压环境演化。此阶段矿化作用显著减弱,仅局部发育方解石-石英细脉穿插前期矿体,无实质性金矿化叠加。

矿化分带规律:金元素富集呈现显著的阶段选择性,约85%以上工业品位金矿化集中于第Ⅲ阶段多金(a)半自形粒状黄铁矿边部氧化成褐铁矿(b)它形粒状黄铜矿Py-黄铁矿;Ccp-黄铜矿;Cc-辉铜矿;Cv-铜矿。

属硫化物沉淀期,剩余15%分布于第Ⅰ-Ⅱ阶段蚀变矿物间隙或硫化物晶界处,其成因与早期热液预富集及构造活化迁移密切相关。

4矿床成因

4.1同位素特征

矿区内载金黄铁矿普遍呈现显著的轻硫同位素富集特征,其δ34S值主要分布于-9‰~-10‰。值得注意的是,赋矿围岩中斜长角闪岩内黄铁矿的硫同位素组成呈现双峰式分布特征,主峰集中于1‰~2‰(近陨石硫特征)及次峰分布于-6‰~-10‰(重硫亏损型)两个区间。结合区域地质演化背景分析,这种硫同位素分馏模式与太古宙乌拉山(岩)群变质基底中硫源的同位素组成具有显著继承性,综合地质证据表明该古老变质岩系可能通过多期次构造-热事件活化迁移,为矿床形成提供了主要成矿物质来源。

铅同位素示踪分析揭示,成矿体系内放射性成因铅的源区年龄集中于约2522±13Ma和2508±15Ma,其同位素组成特征与区域新太古代乌拉山岩群变质岩系的成岩-变质时代高度耦合。结合该岩群广泛发育的构造-热液蚀变记录及元素地球化学分异特征,推断此类铅元素初始物质可能来源于新太古代乌拉山岩群变质基底。

黄铁矿与石英的Rb-Sr同位素分析数据显示,其87Sr/86Sr比值具有壳-幔混合来源的同位素组成特征。在Sr同位素演化图解中,数据点集中分布于太古代基底岩系Sr同位素演化趋势的右下方边缘区域,与大桦背岩体的同位素组成高度接近。这一空间分布特征揭示成矿流体中的Sr同位素主要源自大桦背岩体或其同源岩浆系统。鉴于长石类矿物是地壳岩石中Sr的主要载体,推测成矿体系内的碱性组分可能同样继承自该岩体的岩浆分异产物[2]。

氢氧同位素研究表明,金矿床矿石的δ18OH2O值变化于-0.7‰~7.0‰,δDH2O的值变化于-125‰~-80‰。均显示了早期以初生岩浆水-岩浆水为主,晚期有大气降水混入的演化特征。表明岩浆热液在对成矿物质的萃取、富集以及后期矿质的沉淀过程中起到了决定性的作用。

4.2成矿时代

矿区花岗伟晶岩脉的锆石U-Pb年龄变化于1858~1822Ma,为吕梁期;大桦背岩体的锆石U-Pb年龄353±7Ma[2],为海西中期。矿区113号金矿脉中的辉钼矿Re-Os年龄为386.6±6.1Ma,矿区北部沙德盖钼矿床中辉钼矿的Re-Os同位素等时线年龄226.4±3.3Ma[3]。这些同位素年龄表明,矿区内成矿作用具有多期性,但主成矿期为海西早期。

4.3成矿物理化学特征

对矿区4个成矿阶段的脉石矿物中流体包裹体的系统研究显示,各阶段的物理化学条件呈现规律性的变化,主要由1、2、3、4阶段,成矿温度由260~480℃、180~390℃、190~350℃、120~220℃逐渐降低;盐度也成降低趋势,变化范围分别为11.3%~17.9%(wt)NaCleq、8.0%~15.7%(wt)NaCleq、5.1%~11.9%(wt)NaCleq、1.9%~8.8%(wt)NaCleq。第3阶段的石英中发育典型的多相包裹体共生现象:气液两相包裹体(气液比15%~85%)、H2O-CO2型包裹体与含NaCl立方体子晶+黄铁矿微晶的复相包裹体呈空间共生。显微测温数据揭示该阶段流体均一温度集中分布于280~350℃,且具有相近温度背景下显著差异的流体密度特征(0.65~1.12g/cm3)。这种相态分异现象指示成矿体系在硫化物主沉淀期发生了多期次流体相分离作用,伴随的氧逸度突变(fO2下降1.5~2个数量级)及硫活度骤增促使金络合物失稳分解。值得注意的是,包裹体群体中CO2临界密度(0.21~0.38g/cm3)与静岩压力估算值(85~120MPa)的高度耦合,佐证了构造减压驱动的流体沸腾机制是该矿床金超常富集的关键制约因素。

矿床成矿压力范围为541~1376bar,以静岩压力(假设上覆岩石的密度为2.7g/cm3)计算其成矿深度2.0~5.2km,表明矿床形成于中深层环境[4]。

5结论

(1)乌拉山金矿矿床成因不仅与地质构造、岩石类型及其演化历史密切相关,还与区域内的热液活动、流体运动及矿物变质过程有着密不可分的关系。

(2)乌拉山金矿中金矿物的主要赋存状态为微细粒状,伴随有较高的硫化物矿物含量,矿床内存在的多种共生矿物,表明该地区经历了多次成矿事件,且各成矿阶段的流体组成及温度压力条件存在显著差异。

(3)乌拉山金矿成矿期为海西早期,成矿温度为280~350℃,属中-高温热液矿床。

参考文献

[1]侯万荣,聂凤军,边红业,等.内蒙古西沙德盖钼矿化斑状花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb法测年及其地质意义[C]//第十一届全国矿床会议论文集.2012:973-974.

[2]朱明帅,罗晔,贾朝媛,等.蒙古-鄂霍茨克造山带山弯构造形成的动力学机制探讨[J].岩石学报,2023,39(11):3447-3460.

[3]刘永乐,刘智刚,张爱奎,等.柴北缘达达肯乌拉山地区闪长岩锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄、岩石地球化学特征及其构造意义[J].矿床地质,2018,37(5):1079-1090.

[4]李俊建,沈保丰,李惠民,等.内蒙古西部巴彦乌拉山地区花岗闪长岩质片麻岩的单颗粒锆石U-Pb法年龄[J].地质通报,2004(12):1243-1245.