基于 TRIZ创新方法提高直升机主减速器的动态特性论文

2025-07-30 16:28:00 来源: 作者:xuling

摘要:为了更好地反映直升机主减速器的真实状态,利用TRIZ创新方法分析了直升机的健康管理系统中影响其动态特性的因素。

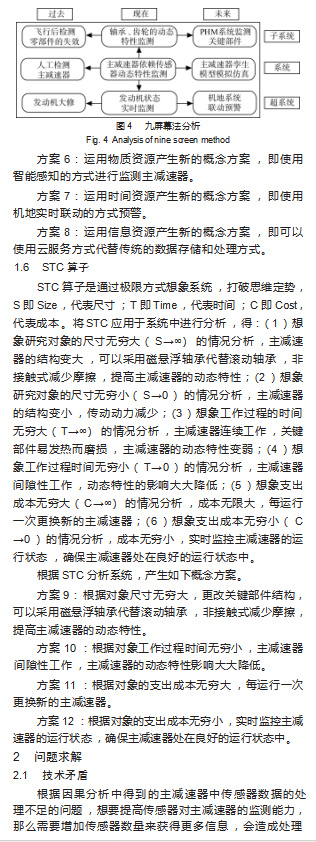

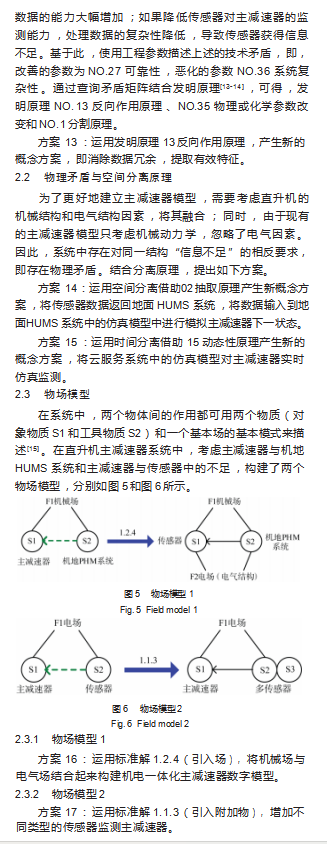

摘要:为了更好地反映直升机主减速器的真实状态,利用TRIZ创新方法分析了直升机的健康管理系统中影响其动态特性的因素。首先,使用最终理想解、系统功能分析、因果分析、九屏幕法分析对直升机健康管理系统的功能进行分析,梳理系统工作原理,明确系统各模块的功能;之后,使用功能裁剪、STC算子、技术矛盾、物理矛盾、物场模型、进化法则、科学效应库等工具求解得到了1项技术矛盾、1个物理矛盾和2个物场模型。通过以上的描述分析,提出了22个细则方案,用以提高直升机主减速器的动态特性。最后,联系实际考虑成本、可行性和可靠性,综合分析提取了4项技术创新作为优选方法,形成了综合方案,即构建直升机主减速器孪生系统。通过该系统,可以极大地提高直升机主减速器的动态特性。

关键词:TRIZ创新方法;直升机主减速器;动态特性;数字孪生

0引言

直升机作为一类特殊的航空器,在低空、低速条件下具有良好的机动性,能在空中前飞、侧飞、倒飞和悬停,更能适应复杂恶劣的地、空环境,是航空技术极具特色的创造之一。而直升机健康管理系统(Healthy and Usage Monitoring System,HUMS)是保障直升机安全飞行的重要手段。

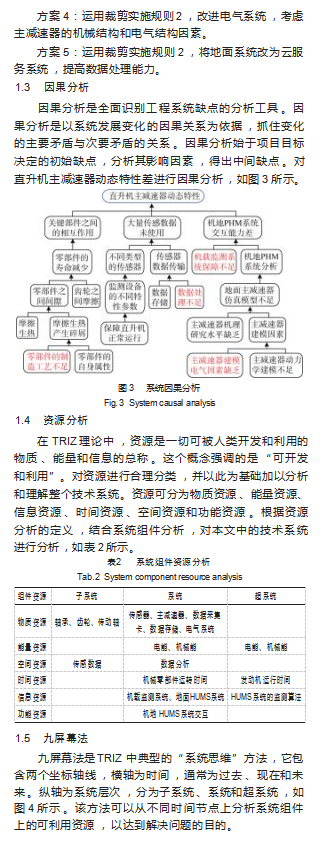

直升机的灵活性主要依靠旋翼桨叶旋转使直升机升降并控制直升机姿态,而旋翼是通过发动机驱动传动系统依赖主减速器工作的。主减速器的工作状态和可靠性直接决定动力系统的稳定性和直升机飞行的安全性能。因此,提高直升机主减速器的动态特性是确保直升机安全、稳定和灵活性的关键,大大增强武装直升机的机动作战能力[1]。然而,现有的直升机主减速器的动态特性研究均仅考虑了机械传动因素,忽略了电气系统因素的影响,造成所研制的HUMS可行性、可靠性低。而可靠性低带来维修成本增加。由于机械结构仅能表达机械系统的应力、疲劳、强度、噪声等,而电气结构仿真能展示电子电气系统的信号完整性、传输消耗、系统反馈、电磁干扰等。机械与电气的结合可以更好地反映直升机主减速器的真实状态。所以,对直升机主减速器动态特性的HUMS系统提高刻不容缓。

目前,关于直升机主减速器动态特性的HUMS系统均只考虑了机械动力学因素,依赖于数值计算的动力学方式进行建模,计算量较大,而且减速器机械结构非线性方程不易求解[2];对于主减速器仅依赖机械结构建模,利用三维软件建模,边界条件复杂,参数较多简易化带来设计的不可靠性[3];直升机减速器是通过电气结构控制机械结构的耦合模型,依赖于机械结构的建模不利于模拟直升机的真实工况。本文在提高直升机主减速器动态特性系统时,通过数字孪生的思想,对减速器系统结合机械、电气、物联网、大数据、云计算以及移动化分布式技术等多领域融合。于是,期望利用TRIZ工具[4-7],结合现代化技术使直升机动态特性设计与智能运维各环节相融合并予以整体考虑,实现了直升机数字化模型与实体结构的联动作用,将为新一代直升机HUMS系统奠定基础。

1问题分析

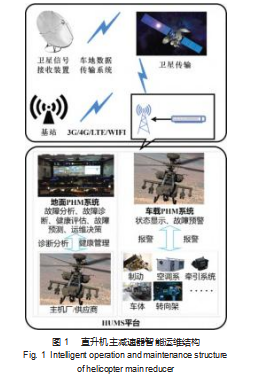

主要针对提高直升机主减速器动态特性的HUMS系统展开分析。直升机主减速器动态特性监测具体工作原理如图1所示。直升机主减速器有发动机的功率输入端以及与旋翼、尾桨附件传动轴相联的功率输出端。将高转速小扭矩的发动机功率变成低转速、大扭矩传递给旋翼轴,并按转速、扭矩需要将功率传递给尾桨、附件等,驱动旋翼旋转产生飞行动力。为了保障直升机主减速器运行安全,通常通过传感器监测主减速器关键部件,将数据传递给机载HUMS系统和地面HUMS系统,通过HUMS系统监测主减速器[8-10]。

明确了直升机主减速器健康管理系统HUMS的工作原理,可将流程简化为“主减速器零部件→传感器监测→数据传输机地HUMS系统→系统建模分析”。而在流程中,主减速器动态特性受零部件固有特性的影响,本质原因是零件加工制造工艺等问题。同样,良好地健康管理系统HUMS也能提高主减速器的动态特性,通过多种不同传感器类型数据分析,对主减速器的实时状态做出更好地决策,提升其动态特性,延长使用寿命。现有的系统建模中只依赖机械动力学建模,缺乏对主减速器系统深层次建模分析。综合理解,深入挖掘了问题出现的多层次原因[11],具体如下:(1)主减速器零部件制造工艺问题;(2)主减速器中传感器数据的处理;(3)机地HUMS监测系统交互能力差;(4)主减速器建模电气因素未考虑。

通过上述分析,关于直升机主减速器的动态特性还有待提高,于是利用TRIZ创新方法对其进行分析改善。因此,对问题进行规范化表述系统实现的功能为“直升机主减速器孪生系统(技术系统S)提高(施加动作V)直升机主减速器(作用对象O)的动态特性(作用对象的参数P)”。

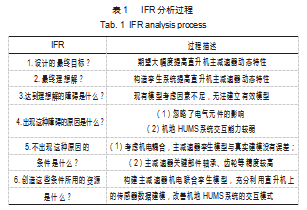

1.1最终理想解IFR

在TRIZ理论中,随着技术系统的不断进化,技术系统期待能够实现所有既定的有用功能,而又不浪费资源,同时也不产生任何有害作用,这样的系统就是理想系统。理想化的状态称为理想化结果(Ideal Final Result,IFR),而寻找这种解决方法的过程称为最终理想解[12]。

为了大幅度提高直升机主减速器动态特性,最终理想解是构造直升机主减速器孪生系统提高实体动态特性,利用直升机上的传感数据建模,结合机载HUMS和地面HUMS系统,构建主减速器机电联合孪生模型实时监测特性。IFR具体分析过程如表1所示,同时得到如下概念方案。

方案1:设计新的机地交互HUMS系统,解决监测不足的问题。

方案2:提高轴承、齿轮的制造精度,提高自身动态特性参数。

方案3:考虑机电因素,结合传感数据建模,构建主减速器孪生模型。

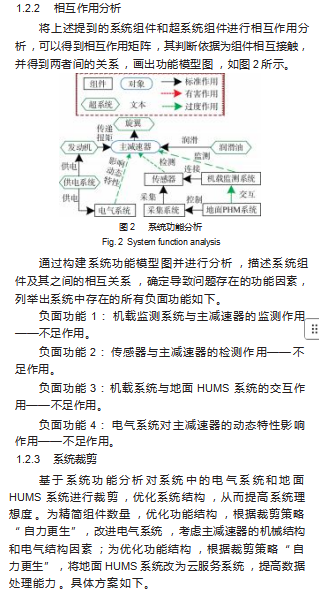

1.2系统功能分析

系统功能分析的主要目的是对技术系统进行分解,确定系统所提供的主要功能,明确各组件的有用功能及对系统功能的贡献,建立并绘制组件功能模型图。

1.2.1组件分析

根据直升机主减速器装置,首先,可以对系统组件分为6个部分:主减速器、传感器、电气系统、采集系统、机载监测系统和地面HUMS系统。其次,进行子系统组件分析,可以找到:(1)系统组件主减速器包含机壳、齿轮、轴承和转轴;(2)系统组件传感器包含加速度传感器、温度传感器、压力传感器等;(3)机载监测系统包含故障监测模型和监测算法;(4)地面HUMS系统包含动力学模型、故障诊断和预测模型。最后,进行超系统组件分析,与直升机主减速器有关的超组件为:供电系统、发动机、润滑油和旋翼。

2.4科学效应与知识库

科学效应库是在科学理论的指导下,实施科学现象的技术结果,即按照定律规定的原理将输入量转化为输出量,以实现对应的功能。针对现有的主减速器动态特性的研究均只考虑了机械因素,所建模型无法准确地表达主减速器中关键部件的动态特性,因此,考虑检测对象内部的状态和增加其他描述方式来准确表达。查询科学效应功能库(www.cafetriz.com),结合相应原理构建的概念方案如下。

方案18:查询功能库中“检测场”,运用“E13电场”,考虑主减速器中的电气结构,使其准确反映整个主减速器动态特性。

方案19:查询属性库中“增加力”,运用“M28机械增益”,考虑主减速器中的电气结构带来的扭矩力,使其准确反映整个主减速器的动态特性。

2.5 S曲线及进化法则

技术系统的初始诞生总是伴随着瑕疵,随着时间的推移,技术系统不断改进,其性能逐步提升。技术系统的性能与时间的关系呈“S”形状的曲线。目前,基于直升机主减速器的性能处于局部优化状态,延续传统机械动力学模型的思想进行改进,发明级别较低。随着数字孪生的思想出现,发明专利的数量增加,经济收益也在增加。综合考虑上述因素,系统目前处于成长期。根据成长期对应的提高理想度法则、动态性进化法则和子系统不均衡进化法则,提出如下方案。

方案20:运用向动态性进化法则产生新的概念的方案,即将传感器数据实时传递回地面进行仿真研究。

方案21:运用向子系统不均衡进化法则产生新的概念的方案,即将机地HUMS系统中子系统建立多因素耦合主减速器模型。

方案22:运用提供理想度法则产生新的概念方案,即改进主减速器中齿轮、轴承结构,优化设计。

方案23:运用提供理想度法则产生新的概念方案,即改进HUMS系统,将传感器数据直接返回地面分析研究。

综合考虑成本、难易、可靠等多个维度,最终采纳由“方案3,方案11,方案12,方案14”所组成的综合方案,即构建主减速器孪生系统提高直升机主减速器动态特性。该方案通过对直升机主减速器建立孪生模型的创新设计,解决了当前直升机仅依靠机械研究其动态特性的不足,极大地改善了直升机主减速器的动态特性动力学建模与实际工况误差较大的不足,同时通过云平台、物联网开发,进一步降低了直升机多领域共同开发不足的影响。

3结束语

本文将TRIZ创新体系贯彻到直升机主减速器的智能运维中,通过对主减速器重新建模,合理运用了多种方法融合后,将矛盾点层层分析解刨,实现了将问题趋于理想解。该方案通过对直升机主减速器建立孪生模型的创新设计,解决了当前直升机仅依靠机械研究其动态特性的不足,极大地改善了直升机主减速器的动态特性动力学建模与实际工况误差较大的不足,同时通过云平台、物联网开发,进一步降低了直升机多领域共同开发不足的影响。

通过TRIZ的分析,该方案提高了直升机主减速器的动态特性,实现了直升机数字化模型与实体结构的联动作用,为新一代直升机HUMS系统奠定了基础。在军事领域,可以增强武装直升机在攻击坦克、支援登陆作战、掩护机降、火力支援、空战的机动性,可以确保直升机飞行的稳定性、安全性和可靠性。

参考文献:

[1]吴守军,冯辅周,吴春志,等.复合行星轮系故障诊断方法研究进展[J].机械科学与技术,2019,38(12):1910-1920.

WU S J,FENG F Z,WU C Z,et al.Research progress on fault di⁃agnosis methods of compound planetary gear train[J].Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering,2019,38(12):1910-1920.

[2]余智豪,周云,宋彬.大前进比变转速旋翼气弹动力学建模与载荷特性分析[J].振动与冲击,2021,40(4):17-22.

YU Z H,ZHOU Y,SONG B.Aeroelastic modeling and load anal⁃ysis of a variable speed rotor in high advance ratio[J].Journal of Vibration and Shock,2021,40(4):17-22.

[3]童明波,陈吉昌,李乐,等.飞行器水载荷结构完整性数值模拟现状与展望-Part I:水上迫降和水上漂浮[J].航空学报,2021,42(5):123-157.

TONG M B,CHEN J C,LI L,et al.State of the art and perspectives of numerical simulation of aircraft structural integrity from hydro⁃dynamics-part I:ditching and floating[J].Acta Aeronautica et As⁃tronautica Sinica,2021,42(5):123-157.

[4]牛占文,徐燕申,林岳,等.发明创造的科学方法论——TRIZ[J].中国机械工程,1999(1):92-97.

NIU Z W,XU Y S,LIN Y,et al.Inventive scientific methodology TRIZ[J].China Mechanical Engineering,1999(1):92-97.

[5]张凯瑞,陈锦豪,穆瑞.基于TRIZ和专利分析的产品方案创新设计[J].机械设计,2022,39(S1):178-182.

ZHANG K R,CHEN J H,MU R.Innovation design of product scheme based on TRIZ and patent analysis[J].Journal of Ma⁃chine Design,2022,39(S1):178-182.

[6]李源浩.一种成熟先进的创新方法——TRIZ[J].信息系统工程,2021(7):137-140.

[7]魏延,杨春颖,王永芳,等.基于TRIZ理论和LSTM的技术成熟度评估及预测方法[J].导弹与航天运载技术,2022(3):153-158.WEI Y,YANG C Y,WANG Y F,et al.Technology maturity assess⁃ment and prediction method based on TRIZ theory and lstm[J].Missiles and Space Vehicles,2022(3):153-158.

[8]罗乐乐.直升机传动系统主减速器构型设计方法研究[J].机电工程技术,2021,50(3):206-208.

LUO L L.Research on configuration design method of main re⁃ducer of helicopter transmission system[J].Mechanical&Electri⁃cal Engineering Technology,2021,50(3):206-208.

[9]鲍和云,侯潇男,陆凤霞,等.重型直升机前飞和悬停状态下主减速器舱流场与通风散热分析[J].中南大学学报(自然科学版),2021,52(5):1473-1481.

BAO H Y,HOU X N,LU F X,et al.Analysis of flow field and ventilation and heat dissipation of main reducer cabin under con dition of forward flight and hovering of heavy helicopter[J].Jour⁃nal of Central South University(Science and Technology),2021,52(5):1473-1481.

[10]许华超,秦大同,刘长钊,等.计入结构柔性的直升机主减速器振动特性分析[J].航空动力学报,2019,34(5):1020-1028.

XU H C,QIN D T,LIU C Z,et al.Vibration characteristics analy⁃sis for helicopter main gearbox considering strutural flexibility[J].Journal of Aerospace Power,2019,34(5):1020-1028.

[11]黄新松,于晓辉,汪智超.基于TRIZ分析的海军直升机导航方法研究[J].直升机技术,2019(4):23-27.

HUANG X S,YU X H,WANG Z C.Research on military helicop⁃ter navigation method based on TRIZ analysis[J].Helicopter Technique,2019(4):23-27.

[12]邱川展,廖思聪,薛志朋.TRIZ创新方法在电线鼓包检测中的应用[J].机电工程技术,2021,50(7):220-223.

QIU C Z,LIAO S C,XUE Z P.Application of TRIZ innovation method in wire bulge detection[J].Mechanical&Electrical En⁃gineering Technology,2021,50(7):220-223.

[13]刘适,马飞,褚福舜.基于TRIZ的飞机大型结构件加工适应性装夹设计[J].航空制造技术,2021,64(21):90-95.

LIU S,MA F,CHU F S.Design of adaptive machining fixture for large aircraft structural part based on TRIZ[J].Aeronautical Manufacturing Technology,2021,64(21):90-95.

[14]严淑,许白云.TRIZ理论中40条创新原理的应用研究[J].科技创业月刊,2015,28(15):117-120.

[15]陈锦豪,张凯瑞,穆瑞.基于TRIZ理论的进气道调节机构创新设计[J].机械设计,2021,38(S2):11-14.

CHEN J H,ZHANG K R,MU R.Innovative design of inlet ad⁃justment mechanism based on TRIZ[J].Journal of Machine De⁃sign,2021,38(S2):11-14.