智能建造视域下高职土建类专业现场工程师人才培养路径研究论文

2025-03-27 17:11:38 来源: 作者:xuling

摘要:面对当前高职土建类专业人才培养质量与区域经济发展耦合不足、人才培养标准及形式亟待更新等问题,以江苏信息职业技术学院土建类专业现场工程师人才培养为案例,结合现实背景剖析当前土建类专业现场工程师人才培养的目标任务与亟待解决的问题,探明其人才培养路径,总结其人才培养实效,从而为高职土建类专业现场工程师人才培养提供借鉴。

摘要:随着建筑业的转型发展,在智能建造视域下培养既能制定技术方案、又能解决过程中复杂问题的现场工程师势在必行。面对当前高职土建类专业人才培养质量与区域经济发展耦合不足、人才培养标准及形式亟待更新等问题,以江苏信息职业技术学院土建类专业现场工程师人才培养为案例,结合现实背景剖析当前土建类专业现场工程师人才培养的目标任务与亟待解决的问题,探明其人才培养路径,总结其人才培养实效,从而为高职土建类专业现场工程师人才培养提供借鉴。

关键词:高职院校;建筑业;智能建造;现场工程师;人才培养

当前,我国正处于扎实推进中国式现代化建设新征程的重要时期,技术赋能产业催生新技术、新业态、新模式,对人才提出更高要求[1]。2022年9月,教育部办公厅等五部门印发《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》,强调要培养一大批具备工匠精神,精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师。

一、高职土建类专业现场工程师人才培养的意义

(一)区域经济发展对人才培养提出新要求

近年来,国家加速推动智能建造发展步伐。2023年,江苏省住房和城乡建设厅印发《关于推进江苏省智能建造发展的实施方案(试行)》,明确到2030年末,智能建造适宜技术在大中型工程建设项目中应用占比70%,培育100家智能建造骨干企业。可以说,当前背景下智能建造正逐渐成为建筑行业的新质生产力。伴随着行业的转型和建筑工人的老龄化越来越严重,可以预见,中国传统建筑工人数量将出现断崖式下跌,而代表建造业未来的智能建造行业的现场工程师需求将激增,预计在未来十年会出现千万级人才缺口。

由此可见,智能建造视域下人才需求端对职业岗位和人才培养提出了新要求。因此,聚焦区域行业产业发展要求,职业教育对接产业的逻辑起点是针对产业链—岗位链进行市场调研。只有针对建筑市场设专业、针对行业企业定课程、针对岗位要求练技能,方能提升职业院校人才培养和地方产业人才需求的吻合度,提高专业精准服务地方智能建造的能力[2-3]。

(二)智能建造视域下人才培养目标新定位

智能建造背景下,现代建筑工程跨学科、跨领域、跨文化的深入发展对工程技术人才的综合能力素养提出了更高的要求。高职土建类专业学生的工作岗位不再面向单一的施工员、造价员等。为进一步研究,笔者深入长三角地区多家行业企业进行调研,调研分析均显示:智能建造范畴内,目前BIM(建筑信息模型)、装配式建筑、智慧工地、大数据等在企业实际项目中应用较为普遍,建筑机器人、智能检测等前沿技术处于探索阶段。企业认为,智能建造技术的重点应用方向主要在智能生产、数字设计、智能施工、智能设备装备、智能运维与管理等方面。涉及的关键技术涵盖BIM技术、装配式构件生产施工技术、信息化管理技术、智能机械与建筑机器人应用技术等,要求在传统岗位能力要求的基础上,融入信息化、智能化应用能力。

二、高职土建类专业现场工程师人才培养框架搭建

(一)产教融合,变革人才培养模式

目前,学徒制是职业院校培养现场工程师的主要形式,其人才培养模式基本上是通过校企双方合作、校内校外双导师联合培养,最终实现新型技术技能型人才的培养。因此,高职土建类专业现场工程师培养以“六个共同”为导向构建产教融合协同育人模式。“六个共同”指的是学校与政府、行业及企业共同研究专业设置、共同设计人才培养方案、共同开发课程和教材、共同组建教学团队、共同制定人才培养质量标准、共同建设实训实习平台。具体实施过程中,学院通过开展“引企入校”“引智入教”活动,与江苏省科佳工程设计有限公司、无锡市建筑设计研究院有限公司及无锡红豆物业有限公司等签订现代学徒制合作协议,与无锡恒大电子科技有限公司、有利华建筑产业化科技(深圳)有限公司开展人才订单培养工作等,共同推动现场工程师人才培养。通过专业内涵建设,努力实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接,实现厚基础、强技能、高素养的“四方协同”人才培养定位。

在课程实施过程中,学院紧密对接岗位能力需求,致力于实现教学过程与生产过程的高度融合。通过紧贴BIM建模员、施工员、造价工程师、安全员、测量员等岗位工作内容的变化,动态调整各阶段的培养内容,旨在实现就业岗位与行业企业对人才类型的需求一一对应。近年来,校企“双向驱动”,共同开发以工作过程为导向的模块化课程体系,旨在实现培养目标与岗位需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、职业教育与终身教育对接,真正实现“学生—学徒—准员工—员工”四种身份的转换。

(二)项目贯通,优化人才培养路径

针对高职土建类专业人才培养与现代企业对人才的需求不相适应的现状,以及过于强调知识理论传授、缺乏专业技能和职业精神的综合培养等问题[4],学院凝聚政产学研育人合力,面向全过程工程造价控制与管理、智能建造及绿色建筑等产业,激发产教融合活力,初步构建企业出题、学院解题的“一典两线三通四效”工作过程的系统化人才培养路径。

“一典两线三通四效”人才培养路径内涵为:以一个校企共同开发的典型产品为载体(一典),从典型产品生产合格要素和人才培养合格要素两方面出发,将课程项目内容与工作任务过程紧密结合,构建工作过程系统化产品生产线—岗位职业能力培养与人才培养线(两线),并开发模块化项目课程体系及过程评价标准,在系统性建设与人才培养模式相配套的生产性实训基地中运行,在真项目、真任务、真设备的环境中,融通课堂与现场、学生与工人、教师与师傅三个要素(三通),将教学过程与生产过程一体化,融职业能力、职业精神培养于全过程,满足现代企业对高素质技术技能型人才的需求,实现学生高质量成长、企业高质量运营、教师高水平提升、学校高质量发展(四效)。

人才培养的落脚点是课程,课程也是培养核心职业能力的主要抓手。以建筑施工技术课程为例,以关键能力为导向,搭建“认知教学—技能教学—综合教学”的三阶段教学实施路径,主要体现在三个方面。

一是认知教学阶段。该阶段利用虚拟仿真技术,创建教学场景,真实还原项目现场,缩短理论与实际的距离,虚实结合介绍施工,引导学生点线面体认识智能建造。如通过VR、AR等虚拟仿真技术,模拟真实的教学场景,如实验室、施工现场、钢筋车间、木工车间、预制场等,让学生身临其境地感受课程内容,加深对知识的理解和记忆。

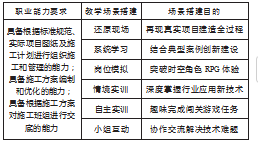

二是技能教学阶段。该阶段结合实际案例分析和解决问题,通过岗位任务模拟,由校入岗无缝对接,真实案例贯通,使理论与实际相结合。如针对课程内容,结合实际案例,引导学生运用所学知识分析问题,提出解决方案,并通过模拟操作或实际操作验证方案的可行性,培养学生的思辨能力和解决问题的能力(见表1)。

三是实训教学阶段。该阶段开展实践实训,培养学生专业技能,紧贴行业最新应用,精准培养更符合岗位需求。如开展智能建造认知实践、物联传感操作实践、机器人路径规划实训等实践活动,让学生在实际操作中亲身体验,培养智能建造技术相关专业技能。

(三)德技并修,实现人才全面发展

学院以党建为引领,在专业课程中深度挖掘德智体美劳“五育”要素,力求实现职业技能与职业精神高度融合。为实现人才全面发展,学院以技能大赛为载体培养学生争先创优、追求卓越的职业精神,以创新创业训练为平台培育和传承工匠精神,以专业教师任班主任为核心开展课程思政,将世界观、人生观和价值观渗透到情境式教学过程中,引导学生塑造健全的人格。

人才的全面发展离不开企业行业的支持。因此,学院通过打造德技智库服务双向交融,促进校企发展同频共振,打破院校办学的封闭性,激活职业教育办学活力,以资源共享为共赢点,组建校企智库共同体。教师通过专家进课堂、上讲台、做项目等,在课堂教学中嵌入行业、企业的最新发展动态,使人才培养真正做到产学并行、递进提升。另外,教师团队已多次开展社会服务,参与政府基础设施建设决策、企业技术顾问、现场授课、网络授课等。

三、高职土建类专业现场工程师人才培养路径

(一)政产学研“四协同”共建,实现人才培养

学院凝聚政产学研育人合力,面向全过程工程造价控制与管理、智能建造、绿色建筑等产业,激发产教融合活力,构建企业出题、政府助题、院校解题的共建设、共发展、共评价的协同育人机制。通过校企联合推进现代学徒制、创办集成电路洁净厂房、建设工程订单班等方式,培养适应与引领现代建筑产业的人才,以增强学校高质量应用型人才培养动力。致力于高职土建类专业现场工程师培养,学院从典型建设项目合格要素和人才培养合格要素出发,以岗定课,将课程内容与工作任务过程紧密结合,协同开发基于工作过程的系统化课程体系,通过打造模块化课程,加快培养更多适应新技术、新业态、新模式的高素质技术技能人才。

(二)数字技术赋能,实现教学成效“五对接”

学院在新一轮课程改革中,以真实项目贯穿“学—教—研”,结合科研项目创新改革教学模式和教学方法,综合运用智慧工地、建筑工程施工虚拟仿真教学平台等打造了线上线下结合的智慧教学新生态。学院依托真实项目创设工地课堂,采用分层递进的教学策略实现教学成效的“五对接”,即学习任务与工作任务的对接、学习环境与施工现场的对接、学习过程与施工流程的对接、学习方法与工作方法的对接、学业考核与职业资格认定的对接。这样不仅有助于培养适应未来产业转型升级的新型人才,更重要的是能够减轻高职学生对新技术的困惑,提高学生的学习兴趣,使学生建立掌握专业新技术的自信。

(三)党建引领发展,实现“六维度”思政育人

学院作为江苏省样板支部骨干成员,围绕“党建+”,以大思政视角从现场工程师所需的思想道德品质、社会与环境意识、职业道德规范、创新创业素质、团队协作精神、持续发展素质六个维度建立“三全育人”机制。在专业课程中深度挖掘德智体美劳五育要素,做到一门课程一个思政案例。以专业核心课程建筑施工技术为例,课程团队创设课程思政“1+N+X”育人主线,即在一个学习任务的教学过程中,开展N次课程思政,在恰当的学习情境里嵌入X个适配的思政元素,创设课程思政“微元素、多角度、密渗透、全覆盖”的教学环境,使课程思政的实施有机、自然和贴切。

综上所述,随着建筑业的转型发展,高职土建类专业首先应聚焦区域经济高质量发展需求,共建政产学研“四协同”人才培养模式,用智慧建造支撑区域制造升级。其次,聚焦行业发展及数字化转型需求,依托数字技术结合行业发展和现代科技进步,打造以“理实并重、通专融合、基础前沿兼顾”为特色的项目化课程体系,打造教学成效“五对接”协同育人路径,实现现场工程师人才培养。最后,在人才培养的过程中要聚焦为党育人、为国育才的初心使命,以党建为“钥匙”,坚持以理想信念“铸魂”、专业技术“赋能”,充分依据土建类专业特点及特色构筑“六维度”“三全育人”机制,为建筑行业输送高质量人才。

参考文献:

[1]霍丽娟.现场工程师专项培养计划的内涵要义、要素框架和运行逻辑[J].中国职业技术教育,2023(14):5-11.

[2]蔡劲松,刘建新.产教融合培养卓越工程师的价值意涵与实践逻辑[J].中国高等教育,2022(22):38-40.

[3]佛朝晖.中国特色学徒制:价值、内涵与路径选择[J].职业技术教育,2021(28):6-11.

[4]王燕华,陆金钰,吴刚,等.面向卓越工程师培养的创新教学实践[J].实验室研究与探索,2019(7):151-154.