无人机遥感技术在农田水利灌溉管理中的革新应用论文

2025-03-19 10:49:49 来源: 作者:xujingjing

摘要:本文深入探讨了无人机遥感技术在农田水利灌溉管理中的核心作用,特别是其在加速智慧灌溉系统构建及促进农业用水管理的精细化、动态化转型中具有不可替代的价值。通过详尽分析无人机遥感系统在种植作物结构精准识别、灌溉渠道高效维护、灌溉区域清晰界定以及及时干旱预警等关键应用场景中的具体实践案例,本文提炼出了一系列策略。这些策略涵盖了灌溉响应机制的智能化优化、遥感图像解译技术的突破性革新、针对农业灌溉需求定制的专用遥感监测体系的构建,以及集成化智能灌溉管理平台的设计与开发。这一系列策略的实施,旨在全面推动农业灌溉管理的现

摘要:本文深入探讨了无人机遥感技术在农田水利灌溉管理中的核心作用,特别是其在加速智慧灌溉系统构建及促进农业用水管理的精细化、动态化转型中具有不可替代的价值。通过详尽分析无人机遥感系统在种植作物结构精准识别、灌溉渠道高效维护、灌溉区域清晰界定以及及时干旱预警等关键应用场景中的具体实践案例,本文提炼出了一系列策略。这些策略涵盖了灌溉响应机制的智能化优化、遥感图像解译技术的突破性革新、针对农业灌溉需求定制的专用遥感监测体系的构建,以及集成化智能灌溉管理平台的设计与开发。这一系列策略的实施,旨在全面推动农业灌溉管理的现代化步伐,显著提升水资源的合理配置与高效利用水平,为农业现代化与可持续发展目标提供强有力的支持。

关键词:农田灌溉管理;无人机遥感技术;创新发展

传统农田灌溉方法面临着资源分配不均、喷灌不精准、作业周期长及人力成本高等挑战,这些因素制约了灌溉效率与农业产出的提高,阻碍了高产稳产的农业目标实现。在此背景下,无人机遥感技术的引入为农田灌溉管理带来了重大变革。无人机系统能捕捉高精度的农田影像,实现灌溉量的精确监控与调控,增强灌溉均匀性与准确性,同时减少水资源的消耗。借助实时监测与智能分析,无人机技术不仅减轻了农户的工作负担,还促进了灌溉决策的科学化,通过优化灌溉策略和提高水资源利用效率,降低了灌溉开支,为农业现代化与可持续发展目标提供了强有力的支持。

1无人机系统分析

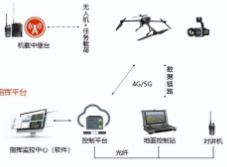

无人机遥感体系繁复,其核心构成有精悍的空中传感集群、一体化地面指挥通信网络及多功能飞行载体设计。传感设备聚焦大容量存储、小巧身形、低重量与顶尖准确度,覆盖LiDAR、高光谱、数字及多光谱类别,以适应各类遥感作业需求,精确获取与记录遥感图片,为后续计算分析铺平道路。遥测机制作为支柱,整合了DGPS设施、高速信息传输装备、图传接收端、智慧操控台、持续电力供给与核心运算单元,通过联合制定飞行路线,实时追踪数据流,保障信息无间断接收及参数细致配置[1]。

依据机翼类型,无人机细分为旋翼系列与固定翼系列,旋翼系列进一步分为多轴与单轴构型。此类无人机凭借自主飞行能力,展现卓越的灵活性,如自如转向、倾斜飞行乃至悬停,特别擅长定点观测与数据采集,是局部区域精细监测的理想工具。尽管受限于结构与能源配置,旋翼无人机续航时长往往有限,约半小时,且飞行高度较固定翼无人机有所不及,限制了其广域覆盖能力。然而,在低空遥感领域,旋翼无人机凭借其独特优势,广泛应用于农作物健康评估(如叶面积指数、生长态势)、土壤水分监测等精细分析任务,成为农业精准管理的重要助力。

2无人机遥感技术的革新应用

2.1精准灌溉区域界定

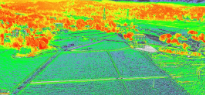

在当前土地资源集约化管理趋势下,农田灌溉管理迎来了前所未有的变革需求。精准灌溉作为保障作物茁壮成长与高产的核心环节,其区域界定的精确性直接关系水资源的优化配置。面对传统人工勘测耗时费力、精度受限及资源耗费大的困境,无人机遥感技术以其独特的优势脱颖而出,成为解决之道。尽管卫星遥感技术已在农业监测中广泛应用,但其图像分辨率局限及数据更新周期较长,尤其在小规模灌溉区域识别上显得力不从心,难以及时反馈精细的地貌变化。无人机遥感技术的引入,为灌溉区域识别注入了新的活力。无人机遥感技术的高分辨率影像捕捉能力,能够清晰勾勒出灌溉区域的边界,即便是细微的地形变化也能尽收眼底,有效弥补了卫星遥感的不足。同时,无人机灵活机动的特性,使得数据收集更加迅速,大幅缩短了地形数据获取的时间,增强了灌溉规划的时效性。在农田水利设计中,无人机遥感不仅助力设计师依据地下水条件与地质影像,精准布局蓄水池与机井位置,还通过融合管道水力学原理与遥感地形数据,科学规划输水管道路径,依据地形起伏优化高程设计,既减少了对地形的过度改造,又显著降低了工程成本[2]。

2.2灌溉渠系维护

为了提升灌溉网络与水利设施的管理效能,并保障农田水利系统的稳定运行,现代化科技的应用显得尤为关键。通过集成传感器、遥感探测以及物联网技术,能够实现灌溉设施信息的实时更新与精准监控,进而促进决策的科学性和管理的高效性,确保农业灌溉与生产活动的顺利进行。然而,鉴于农田灌溉渠道的广泛分布与庞大网络,传统的地面巡查方式不仅耗时费力,而且难以达到全面覆盖,这直接限制了问题的及时发现与应对,增加了维护成本与难度。

为应对挑战,运用无人机携带的遥感技术,配合先进分类手段,如支持向量机(SVM),构成提高水道辨识与保养效能的实用策略。在启动水道辨识流程前,深化影像资料的预处理至关重要,这涉及色彩模式转换与强化,确保图像清晰且对象突出。融合多元信息,如正射照片、地貌斜率及海拔数据,可以进行全面特征提取,包含质地、形状与色泽,显著提高了SVM等算法的辨识准确度。将提炼的特性数据灌入SVM模型对其进行解析与训练,可精准锁定目标水道段落。为进一步提高识别结果的准确性与可靠性,后续的优化与降噪处理不可或缺。这可通过算法调优与数据过滤技术实现,旨在剔除无效或冗余信息,聚焦关键特征。此外,对识别成果进行连贯性分析,能够揭示渠系的实际状况,如泥沙沉积程度,从而辅助制定具体的清理计划,提高渠系的维护效率与使用效能。

2.3种植结构分类的深化解析

对于农耕生态体系,作物成长历程及品种特质深刻影响其对日光的摄取、折射及散发样式,此类光谱属性奠定了遥感科技甄别并归类植被类别与发育期的基础。借助精细遥感技术获取的植物光谱信息,可以详尽洞察各频段下植株反照率的演变态势,从而精妙勾勒每种植物独有的光谱标识。叶面覆盖度,作为评判植物叶层密实度与生命力的核心参数,会依据作物品种及发育时序产生明显起伏。凭借遥感资料的卓越“解码力”,可以侦测这些微妙却至关重要的叶面覆盖度波动,为作物布局的精微界定注入扎实的信息基础[3]。

具体而言,在遥感影像的细致解读下,小麦的生长轨迹被生动展现:从分蘖期的秸秆残影与裸露土壤的交织,到生长旺盛期植被覆盖的逐渐增密,再到乳熟期绿色植被的完全覆盖与垂直阴影的显现,直至成熟阶段,小麦由绿转黄,其光谱特征发生显著转变。这一过程中,绿光波段与近红外波段的反射率变化尤为关键,它们如同一面镜子,映照出小麦生长的不同阶段。绿色小麦在生长期内绿光反射率高,而近红外反射率相对较低;成熟之际,则转变为黄色小麦,其绿光反射率下降,近红外反射率上升,这一光谱特征的反转成为区分小麦生长阶段的重要标识。通过遥感图像内多频道反照度情报的精炼剖析,能获取包含植被标志等多元统计指标,这类指标好比“钥匙”,开启了辨识作物种类及其发育期的“宝盒”。通过整合地理分布特性与植被标志的全面评估,能够采取更细腻的层级式分类策略,以致完成对农作物布局特性的精确判定[4]。

2.4作物干旱预警系统的深化构建

在农业领域,干旱作为影响作物生长的关键因素,其早期预警与有效管理对于保障粮食安全和农业可持续发展至关重要。通过融合植被生长状态评估与土壤含水率监测两大维度,能够更全面地捕捉干旱的征兆与进程。无人机遥感技术的引入,为这一监测过程带来了革命性的变化,它不仅能够高效测量作物的蒸发蒸腾量,还能精准监测作物及土壤的含水率,为干旱预警机制的建立提供了强有力的技术支持。

在蒸发蒸腾量的精确计算上,可以采用先进的能量平衡原理,结合高分辨率的遥感数据与实时气象因子,构建出一套高效、准确的估算模型。这种方法不仅覆盖了广泛的农田区域,还确保了数据处理的迅速性与分析的深度,为农业管理者提供了经济、高效且操作简便的决策工具。通过细致计算地表土壤与表感热通量、净辐射等参数,并据此推导出潜热通量,能够实现对作物蒸发蒸腾量的动态追踪,从而更深入地理解作物的水分需求与利用状况。

针对作物含水率的实时监测,通过利用遥感技术的独特优势,可以聚焦植物特定波长下的反射率变化,这些变化与作物体内水分含量之间存在着紧密的联系。通过近红外遥感技术的精确测量,可以建立作物含水率与反射率之间的定量关系模型,实现对作物水分状况的即时感知。这一技术的应用,极大地提高了作物水分管理的精度与效率,为灌溉计划的制定提供了科学依据。

同时,在土壤含水率的监测方面,应充分发挥无人机平台的灵活性与高效性,搭载红外探测仪、微波发射器及光谱相机等先进设备,对土壤含水率进行高空间分辨率与高时间分辨率的连续观测。通过对土壤光谱特性的深入分析,可以揭示土壤含水率与不同波段反射率之间的复杂关系,并据此构建精准的预测模型。无人机的实时数据传输能力,更是确保了监测结果的即时性与准确性,为土壤水分管理的精细化与智能化提供了有力保障[5]。

3无人机遥感技术驱动灌溉管理的革新与精进

在当今科技日新月异的背景下,无人机遥感技术以其独特的优势,正深刻改变着农业灌溉的传统面貌,引领着灌溉管理向更加智能化、精细化与高效化的方向迈进。这一技术的广泛应用,不仅是对传统农业灌溉方式的一次重大革新,还是推动现代农业转型升级的重要驱动力。

3.1智能灌溉决策系统的深度构建

无人机遥感技术以其高空视角、高分辨率的特点,能够迅速捕捉农田的详尽影像,结合地理信息系统(GIS)的强大空间分析能力,构建出一套高效运行的智能灌溉决策支持系统。该系统不仅限于简单的数据收集,还通过集成先进的数据处理算法与机器学习模型,实现了对作物生长周期的全天候、全方位监测。从作物叶绿素含量、叶片温度到土壤湿度、养分分布,每一项数据都被精准记录并分析,从而构建出作物生长状态的动态模型。基于此,系统能够提前预测作物的灌溉需求,并结合天气预报与土壤墒情预测,制定出科学、合理的灌溉计划,为农田管理者提供及时、准确的灌溉决策依据,确保灌溉作业的精准、高效。

3.2精细农业操作:施肥与灌溉的深度协同

无人机遥感技术的深入应用,进一步推动了农田施肥与灌溉的协同管理。传统上,施肥与灌溉往往基于经验或固定周期进行,难以精准匹配作物的实际需求。而今,通过无人机搭载的多光谱、高光谱传感器,可以精准识别作物在不同生长阶段对氮、磷、钾等营养元素的需求,以及土壤水分的精确含量。结合遥感数据的分析处理,系统能够生成个性化的施肥与灌溉方案,实现养分与水分供给的精准匹配,既避免了资源的浪费,又促进了作物健康生长,显著提高了农产品的品质与产量。

3.3灌溉系统布局与运行的全面智能化

无人机遥感技术在灌溉系统规划与设计中的应用,极大提高了灌溉系统的科学性与合理性。通过无人机获取的农田地形地貌、土壤类型、作物分布等高精度数据,结合GIS的空间建模能力,可以精确绘制出灌溉区域的详细地图,为灌溉管道的铺设、喷灌设备的配置提供科学依据。同时,智能灌溉系统能够根据无人机实时监测的数据,动态调整灌溉策略,如优化灌溉时间、调节灌溉量等,确保每一滴水都能精准送达作物根部,最大化水资源的利用效率[6]。

3.4灌溉管理模式的智能化转型与深远影响

无人机遥感技术的引入,彻底改变了农田灌溉管理的传统模式,推动了农业灌溉管理的全面智能化转型。智能灌溉管理系统通过集成遥感监测、数据分析、智能决策与自动执行等多个功能模块,实现了对农田灌溉全过程的智能化管理。这一变革不仅极大地降低了农田管理者的劳动强度,提高了工作效率,还使得灌溉作业更加符合作物的实际需求,减少了水资源的浪费,促进了农业生产的可持续发展。智能灌溉管理系统的广泛应用也为农业生产的精准化、标准化、信息化提供了有力支撑,为现代农业的发展注入了新的活力与动力。

综上所述,无人机遥感技术在灌溉领域的广泛应用与深入发展,不仅是对传统灌溉方式的一次全面革新,还是推动现代农业向精准化、智能化、高效化方向迈进的重要力量。随着技术的不断进步与应用的不断深化,相信未来的农田灌溉管理将更加科学、更加高效、更加环保,为人类的粮食安全与可持续发展作出更大的贡献。

4结语

面对城乡迁移提速与农务人力的格局性匮乏,农业未来无疑将朝向强化经营与扩大生产的趋势演进。本文深度探讨了无人机遥感科技在田间浇灌调控上的实际部署,且构想了其后续的革新拓展蓝图。随着无人机遥感方案的深度融合,灌溉作业正步入智慧化与机械化的全新时代,此举不仅能大幅提高水资源利用率,缩减开支,还能保证作物培育的理想浇灌状态,为农业现代化的推进及农田浇灌的精准治理构筑科技基石。无人机遥感科技的实践,正成为驱动农业转型优化与永续前行的关键动能。

[1]王旭.提升小型农田水利建设和管理的有效措施[J].河南农业,2024(02):73-74.

[2]张文俊.临夏州农田水利建设的科学化管理[J].农业开发与装备,2023(08):229-231.

[3]王思宇.农田水利节水灌溉工程的建设与管理[J].新农业,2023(04):94-95.

[4]张鑫.农田水利工程建设管理常见的问题及解决对策[J].农业开发与装备,2023(01):138-139.

[5]满宝山.农田水利工程管理与维护问题及有效措施探讨[J].农机市场,2023(12):48-50.

[6]赵娜.农田水利工程建设与管理的思考和建议[J].河南农业,2016(30):17-18.