临床微生物检验中细菌耐药性监测研究论文

2025-03-13 17:25:50 来源: 作者:xuling

摘要:随着多重耐药菌的出现,传统抗生素治疗疾病的有效性正在不断下降,导致感染治疗的成本和复杂性显著增加,而临床微生物检验的引入,可以指导临床治疗方案的选择和抗生素的合理使用。

摘要:随着多重耐药菌的出现,传统抗生素治疗疾病的有效性正在不断下降,导致感染治疗的成本和复杂性显著增加,而临床微生物检验的引入,可以指导临床治疗方案的选择和抗生素的合理使用。文章通过综合分析和对比不同监测方法的有效性和应用范围,探索提高细菌耐药性监测准确性的途径,以期为临床医生提供精准的治疗建议,以有效应对细菌耐药性带来的挑战。

关键词:细菌耐药性;临床微生物检验;监测方法;公共卫生

随着耐药性细菌的不断出现和广泛传播,许多原本易于治疗的感染病例需要使用更强效、更昂贵的抗生素才能达到预期的治疗效果。耐药性增强,导致治疗期限延长、治疗失败率上升、医疗成本增加,不仅增加了患者的治疗难度和治疗成本,还加重了医疗保健系统的负担。临床微生物检验作为诊断和监控感染病原体的一种重要手段,对于管控耐药性发挥着重要作用。通过微生物检验可以及时获得病原体种类及其耐药性特征的相关信息,为临床抗生素的选择和使用提供依据。在这一过程中,有效的监测有助于合理使用抗生素,预防耐药性的进一步发展。在此背景下,本文通过对不同监测技术的深入分析和评估,探讨如何通过改进现有的监测方法或开发新技术来提高细菌耐药性监测的效率和准确性,从而优化抗生素的使用、延缓耐药性的发展和传播,提高治疗成功率,降低治疗成本。

1文献综述

1.1细菌耐药性的机制

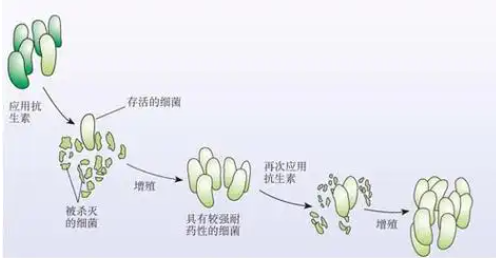

细菌耐药性的生成机制源于基因突变,主要发生于细菌某个或某些基因的随机改变中,这种改变会导致细菌对一个或多个抗生素产生抵抗力。并且,某些细菌还可以通过自然选择获得改变细胞膜通透性的突变,从而减少抗生素分子进入细胞的机会。因此,只要出现能够提高细菌生存能力的突变,这一突变株就会在抗生素存在的环境中被选择并传播[1]。此外,获得性抗性也是细菌耐药性的一个重要机制,即细菌通过水平基因转移获得新的耐药性基因。这些耐药性基因可编码多种功能的蛋白质如β-内酰胺酶,而这类酶会破坏β-内酰胺类抗生素的结构,使其失效。

1.2监测方法的进展

近年来,研究人员为提高传统培养方法的检测速度和准确性,采用了多种技术对其进行改进。例如,采用VITEK 2、MALDI-TOF MS等自动化的微生物鉴定和抗生素敏感性测试系统,快速鉴定病原体的种类,同时测试多种抗生素的敏感性,有效缩短了得到结果的时间,提高了检测的准确性。

现代分子生物学技术的应用,提供了一系列快速、灵敏且可大规模筛查细菌耐药性的监测方法,包括聚合酶链反应(PCR)、实时定量PCR(qPCR)和基因芯片技术。分子生物学技术的关键进展在于其可快速准确地识别出导致耐药性的特定基因,从而显著提高监测的敏感性和特异性,即使是在细菌尚未表现出任何耐药表型的情况下,也能预测其耐药潜力[2]。

2研究方法

2.1研究设计

首先,在样本选择上,要注意所选样本应能够准确反映待检测细菌的真实情况。样本类型包括血液、尿液、呼吸道分泌物、伤口分泌物等。具体而言,在监测尿道感染的细菌耐药性时,应选择无菌的中段尿作为样本,因为这部分尿液较少受皮肤或尿道微生物群污染;在收集血液样本进行败血症的耐药性分析时,应在不同时间点从不同部位取多个血样,并至少收集两组血进行培养,且每组包括静脉穿刺的一对血培养瓶,总量不少于20 mL。其次,在样本的收集与处理上,应将收集到的细菌培养样本尽快送至实验室,延迟时间不宜超过2 h。如果无法立即处理,就需要将样本置于4℃冷藏,且存放时间不应超过24 h,以免细菌过度生长或死亡,从而影响耐药性评估的准确性和有效性。最后,在临床微生物检验中,细菌耐药性监测还涉及精确和标准化的实验设置。微量稀释法是一种可量化的方法,可确定细菌对抗生素的最小抑制质量浓度(MIC),而MIC是衡量抗生素效力和细菌耐药性的重要指标。具体而言,首先根据需要测试的抗生素,准备一系列两倍稀释的抗生素溶液,随后在96孔板的每个孔中加入相同体积的细菌悬浮液,控制细菌质量浓度约为105 CFU/mL,并将96孔板37。C孵育18~24 h[3]。孵育后,使用光学密度测量或自动化读取设备观察孔中的细菌生长能否被完全抑制。

2.2数据收集和分析

在微生物培养环节,可以使用血琼脂培养基促进细菌生长。大多数细菌在35~37。C培养24 h即可生长,但厌氧菌需在厌氧环境下培养,待细菌生长后采用生化测试、MALDI-TOF质谱等方法进行细菌鉴定。MALDI-TOF质谱可以分析细菌蛋白质的质量指纹,从而精准确定细菌种类。抗生素敏感性测试常用盘扩散法和微量稀释法。盘扩散法指将含有已知浓度抗生素的纸片放置于接种有细菌的培养板上,并测量抑制生长圈的直径(mm),按照标准化指南即CLSI标准来判定细菌对抗生素的敏感性。微量稀释法是通过确定抑制细菌生长的最低抗生素质量浓度(MIC)(通常以μg/mL表示)来提供量化数据的,有助于精确判断细菌的耐药性水平。数据收集后,可使用描述性统计分析方法计算各种抗生素的MIC平均值、中位数、标准差等,以描述数据集的基本特性。

3结果

3.1常见细菌种类的耐药性比较

常见细菌种类有金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。金黄色葡萄球菌可引起从轻微的皮肤感染到严重的血流感染和肺炎等多种临床疾病。耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(MRSA)对多种常用抗生素表现出了耐药性。在对这一细菌进行耐药性监测时,主要是对氟喹诺酮类、利奈唑胺、万古霉素和头孢曲松的最小抑制质量浓度(MIC)进行测试,从而进行评估。随后,比较MRSA与甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌(MSSA)的MIC值,显示MRSA菌株对多种抗生素具有较高的MIC值,表明MRSA耐药性较强。大肠杆菌是另一种重要的致病菌,对抗生素的耐药性尤其是对β-内酰胺类和氟喹诺酮类抗生素的耐药性正在增加[4]。对大肠杆菌的耐药性监测主要是对β-内酰胺类、氟喹诺酮类和氨基糖苷类抗生素的MIC值进行测定,并比较不同大肠杆菌菌株之间的MIC数据,以评估其耐药性的范围和趋势。研究发现,扩展谱β-内酰胺酶(ESBL)产生的大肠杆菌菌株对多种β-内酰胺类抗生素表现出了较高的耐药性。

3.2传统方法与现代技术的效果比较

传统微生物检验方法包括盘扩散法和微量稀释法。其中,盘扩散法运用简单且成本较低,但其准确性易受培养条件、抗生素纸片的质量等因素影响。微量稀释法可以量化细菌的耐药性,提供更精确的数据,但操作流程较为复杂,需要更多时间和资源。现代生物学方法则包括聚合酶链反应(PCR)、实时定量PCR(qPCR)和全基因组测序(WGS),可以迅速准确地检测出特定的耐药性基因。其中,PCR和qPCR可通过扩增特定DNA片段来检测细菌的耐药性基因,具有检测速度快、灵敏度高等优点。但同时,使用这些技术需要昂贵的设备和专业的操作知识,难以大范围普及。全基因组测序(WGS)则提供了细菌基因组的完整视图,可识别已知和未知的耐药性基因,强化人们对细菌耐药性机制的理解。但是,这一技术应用成本高、数据分析复杂性高,不适用于常规诊断情景。

4讨论

4.1耐药性发展的潜在原因

首先是非医疗用途的抗生素使用。在农业生产中,抗生素常被用作动物生长促进剂或预防性治疗剂,导致大量抗生素进入环境,残留在水和土壤中,增加了耐药细菌株的选择压力。其次是在医疗实践中的不适当使用,包括对不明确感染使用广谱抗生素、未进行感染源控制就盲目使用抗生素或在没有细菌感染证据的情况下预防性使用抗生素。同时,细菌耐药性发展也与细菌的遗传适应性有关。细菌具有高度的遗传适应能力,可通过多种机制迅速适应抗生素带来的压力[5]。

4.2监测方法的限制与优势

细菌耐药性监测方法的优势在于其能够直接测量细菌耐药性,为临床治疗提供指导。具体而言,现代监测技术如自动化微生物鉴定和抗生素敏感性测试系统等可以快速提供关于病原体及其抗生素敏感性的数据。其中,自动化系统如VITEK 2等可以在24 h内完成细菌的鉴定和耐药性测试,适用于需要迅速作出治疗决策的临床情况;分子生物学方法如PCR和全基因组测序(WGS)则能够精确识别耐药性基因和耐药机制,为监测细菌耐药性提供强有力的支持。尽管这些监测方法具有显著优势,但也存在一定局限性。首先是成本和资源需求方面的局限,全基因组测序设备的购置和运行成本很高,且在处理和解析大量数据时需要高级计算资源和专业生物信息学的支持。其次是实用性和操作复杂性方面的限制,自动化系统的设置和运行需要专业技术的支持和定期维护。

5结论

综上,本文分析了多种传统的和现代的监测方法及其具有的优势与存在的局限。研究显示,传统培养方法在成本和操作上具有优势,但存在无法满足快速临床决策需求、反应时间较长的局限性,而现代分子生物学技术对成本和技术要求较高,但能提供更快速、精确的耐药性数据。同时,研究还揭示了促使细菌耐药性发展的两个潜在原因—抗生素滥用和细菌的遗传适应机制,强调了合理使用抗生素和加强感染控制策略的重要性。未来研究应探索更多有效的抗生素管理和感染控制策略,以有效应对细菌耐药性带来的挑战。

参考文献

[1]吴茂彬,罗秀琴.临床微生物检验中细菌耐药性监测分析[J].中国城乡企业卫生,2024,39(4):20-22.

[2]孙秀花.细菌耐药性监测手段在临床微生物检验中的效果分析[J].婚育与健康,2024,30(5):52-54.

[3]谢立志,魏冬,孙飞.临床微生物检验和细菌耐药性的监测价值[J].临床合理用药,2023,16(14):167-170.

[4]刘占平,刘文彤.临床微生物检验和细菌耐药性的监测探讨[J].系统医学,2022,7(22):53-56.

[5]刘书育.临床微生物检验和细菌耐药性监测的应用价值分析[J].中国医药指南,2022,20(3):108-110.