基于凸极弱化效应的永磁电机过载能力提升研究论文

2025-02-13 15:41:30 来源: 作者:xuling

摘要:随着电机转矩/功率密度不断提升,电机电磁负荷不断增加。在有限的空间内,电、磁负荷的增长往往导致严重的磁饱和问题,限制永磁电机转矩/功率及过载能力的提升。

摘要:随着电机转矩/功率密度不断提升,电机电磁负荷不断增加。在有限的空间内,电、磁负荷的增长往往导致严重的磁饱和问题,限制永磁电机转矩/功率及过载能力的提升。针对负载情况下的磁饱和问题,提出一种磁路优化技术,即基于反凸极效应对转子冲片设置交轴磁障,并从理论分析、仿真优化和实验验证3个维度对其进行阐述和论证。首先,从电机转矩公式和磁场分布特点出发,揭示电枢反应磁场对电机铁心磁饱和的影响规律,同时明确交轴磁障抑制负载磁饱和、提高转矩能力的作用机理。随后,对影响交轴磁障作用效果的3个重要因素进行分析,包括极槽配合、磁钢性能以及齿宽。最后,以通过实验验证该技术点的有效性,结果表明转矩和最大功率提升明显,实现电机转矩及功率密度优化。研究成果不仅在于提出一种新的转矩提升方法,也为家电、工业控制及交通运输领域的各类电机产品的过载能力及功率密度提升提供了新思路。

关键词:反凸极,交轴磁障,磁饱和,电枢反应,永磁电机

0引言

近极槽(Friction Slot Concentrate Winding,FSCW)永磁电机具有结构简单、功率密度高和效率高等诸多优点,在工业控制以及新能源等领域得到了广泛应用[1-4]。随着轻量化需求愈发增多,对其转矩密度提出了更高的要求[5-7]。

为了在有限的空间内实现高转矩密度,就需要提高电机的电、磁负荷,但非线性导磁材料产生的磁路饱和问题限制了电机转矩密度及过载能力的进一步提升。文献[8-13]就近极槽轴向磁通电机及横向磁通电机等从拓扑维度对转矩密度提升进行了研究与分析,表明拓优化对性能提升具有较大的潜力。但上述新型拓扑从理论研究走向实用化还需要投入大量的时间和精力,难以实现短期的应用。另一方面,新型拓扑多具有复杂的结构,在实际生产制造上处于劣势。与此同时,新拓扑也存在磁饱和问题,如果能从根本上找到抑制磁饱和的通用方法,有助于新拓扑进一步优化。

文献[14-17]就反凸极电机进行了相关研究,反凸极结构通常用于磁场增强型电机。与传统正凸极电机相反,反凸极电机的直轴电感大于交轴电感,故而直轴电流由增磁过渡到去磁,电流角调节范围宽,反凸极电机因此具有调速范围宽、过载能力强、反电势低和永磁体不易退磁等优势,但同时也存在转矩输出能力受限的缺点。

李文瑞,姜璐,甘磊,等:基于凸极弱化效应的永磁电机过载能力提升研究本文借鉴反凸极电机的思想,将电机的凸极性降低,使其向凸极弱化但又不到反凸极的程度,亦即缩小直轴电感和交轴电感的差距,以此可在充分利用反凸极效应的磁场调节功能进行饱和抑制,又能避免引入反凸极的缺点。首先,从机理上阐述交轴磁障的饱和抑制和转矩提升原理,随后对影响交轴磁障作用效果的主要因素进行分析,最后通过实验测试结果进行验证。研究结果为电机饱和抑制提供了新的设计方向。

1凸极弱化交轴磁障分析

反凸极电机直轴电感大于交轴电感,因此直轴电流由去磁过渡到增磁。弱凸极电机处于凸极电机与反凸极电机之间,通过降低直轴电感与交轴电感差即凸极比,可充分实现磁场调节功能进行饱和抑制,且不引入凸极或反凸极的缺点,具有调速范围宽,过载能力强反电势低级永磁体不易退磁等优势,同时通过q轴磁阻增加,降低了电枢反应的影响,改善了电机电磁振动噪声。

1.1弱凸极机理分析

为方便解耦分析采用dq轴数学模型,忽略铁心饱和影响,此时永磁同步电机电压方程为:

以上公式在假设不考虑铁心磁饱和的情况下进行推导,实际上铁心磁饱和对电机性能的影响往往不可忽略,特别是对高转矩密度电机,或是在负载较大、电机饱和程度较深的场合。从材料磁导率可知,当铁心磁密值高于1.6 T后,磁导率将快速下降,直至接近真空磁导率,随电枢反应磁场增加,磁感应强度不再线性增大。事实上,随负载的变化,电机的交、直轴电感也在发生变化,这也从侧面反映出磁导随负载变化的现象,而磁导的变化则基本来源于铁心饱和程度的变化。

通过将交轴磁路磁阻提高即可实现削弱交轴电枢反应磁通,抑制铁心饱和效果,从而实现电机在重载情况下性能提升的目的。

1.2弱凸极基本拓扑

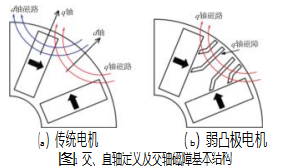

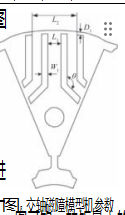

交轴磁阻设计从弱化凸极效应角度出发,抑制了交轴电枢反应。以内置式spoke式永磁电机为例,其d、q磁路如图1所示。与常规电机对比可见,弱凸极效应电机在交轴开设有若干磁障,从而阻隔q轴磁场流通,为尽量减少对主磁路(即d轴)影响,弱凸极磁障应满足与交轴正交且与直轴平行尽可能抑制交轴磁场而不影响主磁场。

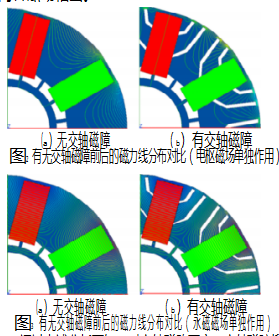

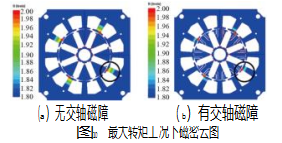

以8极12槽FSCW永磁电机为例,图2~3分别为定转子磁场单独作用条件下,有无交轴磁障的磁力线分布。由图可知,定子电枢磁场单独作用下,传统的正凸极电机,电枢磁场经由气隙后顺畅通过转子铁心,反观增加了交轴磁障的弱凸极电机电枢磁场在转子铁心中很难传过交轴磁障,电磁磁场挤在一起通过磁障与转子外圆形成的狭缝磁桥,造成局部深度饱和,呈现出磁场受阻效果。另一方面,转子永磁磁场单独作用下,由于弱凸极电机磁障近乎与主磁场平行,两者磁力线皆可顺畅通过气隙进入定子而后与绕组匝连。通过对比气隙磁密可知,两者磁场相当。

通过上述分析可知,对交轴磁路而言,交轴磁障抑制交轴电枢反应磁通,从而降低定子铁心特别是定子齿的饱和程度。随着定子铁心饱和程度的下降,定子铁心的磁导率上升、磁阻下降,于是转子永磁体发出的主磁场经过定子铁心闭合后,永磁体外磁阻下降、工作点上升,永磁磁链ψf升高。

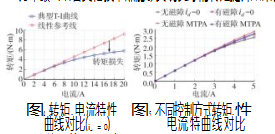

实际上,如果电机铁心不是非线性导磁材料,而是采用不存在磁饱和效应的线性导磁材料,那么通过增大输入电流就可以线性地增大电机的输出转矩。然而,由于铁心材料的非线性,转矩的增长并不与电流成正比,而是呈现出典型的磁饱和特征,导致了电机的转矩损失,如图4所示。抑制磁饱和从某种意义上说相当于补偿了部分损失的转矩。

1.3弱凸极电机性能分析

采用交轴磁障后,电机交轴磁阻明显增大,直接导致q轴电感Lq下降,电机的凸极性也随之下降。这样,电机的磁阻分量就会大幅下降。

为了评估使用交轴磁障、电机凸极性变化后的综合转矩输出能力,给出考虑控制方式(MTPA和id=0)情况下的转矩-电流曲线,如图5所示。4种方案除有无交轴磁障外电机本体完全一样,可见相比无磁障+i d=0控制,无磁障+MTPA控制的转矩提升最高,主要得益于磁阻转矩的利用;有磁障方案也有明显转矩提升,但提升幅度低于无磁障+i d=0控制。

实际上,磁障方案还具有饱和抑制的效果,能通过增加磁负荷以及聚磁能力等方式进一步提高电机的转矩输出能力,最终结合其他技术点能够实现更好的转矩提升效果。

2交轴磁障饱和程度对比分析

分别以转子磁能积、定子齿宽作为设计变量,对比分析不同饱和成都对电机性能的影响。

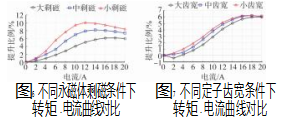

磁钢性能决定了电机的空载磁场分布情况,也决定了定子铁心的初始饱和程度。不同的初始饱和程度情况下,负载对电机饱和的影响也不同,交轴磁障的磁饱和抑制效果也就不同。

如图6所示,如果保持电机其他所有参数均不变,仅改变永磁体的剩磁大小,可以得到不同的转矩-电流曲线。可见,随着永磁体剩磁增大,转矩提升效果呈现逐渐减弱的趋势。主要原因在于,交轴磁障主要靠抑制交轴电枢反应磁通降低铁心的饱和程度,如果转子永磁磁场已经使铁心处于比较饱和的状态,那么抑制交轴电枢反应磁通带来的改善效果非常小,最终无法体现明显的饱和抑制效果。

定子齿宽直接影响定子铁心的饱和情况,如图7所示,同样保持电机其他所有参数均不变。可以看出,定子齿宽越小,转矩提升幅度越大。主要原因在于,定子齿宽越小就越容易在电枢反应的作用下饱和,因此交轴磁障抑制电枢反应后,定子齿饱和程度变化就越大,饱和抑制效果就越好。

3凸极弱化效应FSCW电机优化设计与实验

3.1电机仿真优化

交轴磁障寻优仿真模型如图8所示,每个转子磁极对称设置4条磁障,并按图中所示的方式对各磁障进行参数优化。为简化优化过程,令各交轴磁障宽度W1相等且W1=0.5 mm、转角度数θ相等。L1为内侧两磁障竖直段的间距,L2为外侧两磁障竖直段的间距,D 1为磁障和转子外圆的间距。因此,一共有4个参数需要进行优化分析。

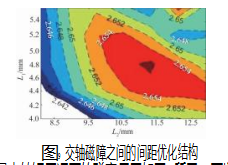

图9给出了优化过程中L1和L2的寻优结果,从转矩MAP图可知,转矩最大的位置对应L1=4.8 mm、L2=11.2 mm。

最大转矩工况下的磁密云图如图10所示,可以看出在没有设置交轴磁障的情况下,电机定子铁心齿部出现明显饱和区域,最大转矩不达标。在这种情况下,即便进一步提高磁钢用量,也会因为饱和的原因,难以有效提高电机的最大转矩。

添加交轴磁障后,可见定子铁心齿部的饱和程度显著下降,同时转矩计算结果表明最大转矩相比添加交轴磁障前提高了5.45%左右,说明交轴磁障确实具有抑制交轴电枢反应磁通、降低负载饱和程度的作用,其转矩提升的作用也得到了验证。

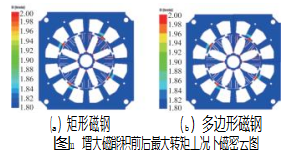

进一步,得益于交轴磁障的饱和抑制作用,在图10所示矩形磁钢的基础上,可以通过采用多边形磁钢的方式增加永磁体用量、提高磁负荷。通过将常规的矩形磁钢设计成多边菱形磁钢,可在有限转子冲片空间内增加永磁体用量,提升电机转矩密度。

如图11所示,采用多边形磁钢后,电机定子铁心齿部并未出现明显饱和现象。通过优化后,相比基准电机输出转矩进一步提升,提升幅度从矩形磁钢的5.45%增加到12.35%。

3.2实验验证

为验证基于弱凸极效应设计得到新方案的优化效果,制作新方案样机如图12所示。

从测试结果可以看出,新方案相比基准电机各项指标均有显著提高。尽管还有其他技术点的贡献,但通过与理论分析一一对比,可以确认反凸极效应的效果基本符合理论计算和仿真分析,验证了凸极弱化效应的有效性。

另外,注意到采用交轴磁障后,电机的最大功率得到明显提升,从600 W提升到750 W,提升幅度高达25%。这和前述理论分析结果一致,最大功率的提升主要得益于交轴磁障的反凸极效应,使电机具有较小的Lq,此时最大输出功率工况对应的电流iq_ MAX上升,电机的最大功率随之上升。

4结束语

本文提出了一种基于反凸极效应的电机磁饱和抑制技术,具有通用性强和成本优势大的优点,并从理论分析、仿真优化和实验验证3个维度论证了其有效性。

(1)通过在电机交轴磁路设置交轴磁障,可降低交轴电感和交轴电枢反应磁通,缓解电机电枢反应导致的磁饱和,起到提升电机转矩输出能力和过载能力的作用;

(2)采用交轴磁障后,电机的凸极性下降,此时虽然磁阻转矩分量接近为0,但采用id=0控制就能同样实现转矩提升,而且还降低了对电机驱动器的要求(无需MTPA控制),兼容性高。

(3)为充分发挥反凸极效应的饱和抑制效果,电机需要选择合适的极槽配合和尺寸参数。

本文提出的磁饱和抑制技术,不局限于Spoke型转子结构,同样适用于包括一字形、V字形在内的其他多种转子结构。为家电、工业控制及交通运输领域的各类电机产品提供了新思路。

参考文献:

[1]李立毅,张江鹏,闫海媛,等.高过载永磁同步电机电磁特性[J].电工技术学报,2017,32(2):125-134.

[2]唐任远.现代永磁电机理论与设计[M].机械工业出版社,1997.

[3]王秀和.永磁电机[M].北京:中国电力出版社,2007.

[4]莫会成,闵琳,王健,等.现代高性能永磁交流伺服系统综述—永磁电机篇[J].微电机,2013,46(9):1-10,40.

[5]王田苗,陶永.我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J].机械工程学报,2014,50(9):1-13.

[6]赵子昂,张团善,金家升,等.永磁同步直线电机低成本霍尔位置检测装置研究[J].轻工机械,2023,41(5):79-82.

[7]王凯,孙海阳,张露锋,等.永磁同步电机转子磁极优化技术综述[J].中国电机工程学报,2017,37(24):7304-7317,7445.

[8]沈启平,陈鑫,王丁,等.广域高效车用轴向磁通永磁同步电机的设计分析[J].电工技术学报,2021,25(3):56-66.

[9]赵纪龙,逯卓林,韩青峰,等.轴向磁通永磁电机系统及关键技术前沿发展综述[J].中国电机工程学报,2022,42(7):2744-2764.

[10]张超,郭辉,袁涛,等.永磁同步电机转矩脉动抑制方法研究[J].轻工机械,2023,41(3):49-54.

[11]徐衍亮,吴巧变,宫晓.新型盘式横向磁通永磁无刷电机的变网络等效磁路模型[J].电工技术学报,2016,31(17):147-153.

[12]刘哲民,陈谢杰,陈丽香,等.基于3D-FEM的新型横向磁通永磁电机的研究[J].电工技术学报,2006,21(5):19-23.

[13]张文晶,徐衍亮,李树才.新型盘式横向磁通永磁无刷电机的结构原理及设计优化[J].电工技术学报,2021,36(14):2979-2988.

[14]寇宝泉,赵晓坤,王梦瑶,等.反凸极永磁同步电机及其控制技术综述[J].中国电机工程学报,2019,39(8):2414-2425,24.

[15]Moncada R H,Tapia J A,Jahns T M.Inverse-Saliency PM Motor Performance under Vector Control Operation[J].IEEE Energy Conversion Congress and Exposition.2009.

[16]Roberto H Moncada,Juan A Tapia,Thomas M Jahns.Analysis of negative-saliency permanent-magnet machines[J].IEEETrans.Industrial Electronics,2010,57(1):122-127.

[17]LIMSUWAN N,SHIBUKAWA Y,REIGOSA DD,et al.Noveldesign of flux-intensifying interior permanent magnet synchronous machine suitable for self-sensing control at very low speed an power conversion[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2011,47(5):2004-2012.