光储充换放一体化充电站设计策略论文

2025-02-06 14:56:26 来源: 作者:liziwei

摘要:为满足快速增长的新能源汽车的充电需求和响应国家策略,建设光储充换放一体化充电站迫在眉睫。研究了充电桩、换电站、车辆到电网(V2G)、光伏和储能等充电站的重要组成部分,介绍了充电站的充电策略,并基于实际案例,提出了基于快充、慢充和超充3种充电速度下不同配置的6个设计方案,从经济性、施工难度、施工周期、充电站形象等多方面展开对比分析,认为充电终端数量多、功率调配灵活、经济性适中且施工方便的设计方案为充电站的最优设计方案。所提设计方案及比对方式可供后期充电站的设计做参考,对加快充电站的布局具有重大意义。

摘要:为满足快速增长的新能源汽车的充电需求和响应国家策略,建设光储充换放一体化充电站迫在眉睫。研究了充电桩、换电站、车辆到电网(V2G)、光伏和储能等充电站的重要组成部分,介绍了充电站的充电策略,并基于实际案例,提出了基于快充、慢充和超充3种充电速度下不同配置的6个设计方案,从经济性、施工难度、施工周期、充电站形象等多方面展开对比分析,认为充电终端数量多、功率调配灵活、经济性适中且施工方便的设计方案为充电站的最优设计方案。所提设计方案及比对方式可供后期充电站的设计做参考,对加快充电站的布局具有重大意义。

关键词:充电桩;V2G;光储充;换电站

0引言

随着汽柴油消费趋于达峰,新能源汽车发展进入爆发式增长阶段。2023年我国新能源汽车销量达到949.5万辆,同比增长37.9%,市场占有率达到31.6%,高出2022年6个百分点;截至2023年底,新能源汽车保有量达到2041万辆,占比6.1%。同时,受汽车市场整体增长动力不足影响,燃油汽车销量已经连续超过5年下滑,伴随车辆燃油经济性持续提升,汽柴油消费趋于饱和,而新能源汽车用电需求爆发式增长,道路交通领域用能结构正在发生快速变革。因此充电站服务市场潜力巨大,正加速形成新的业务机会,建设光储充换放一体化充电站迫在眉睫。

文献从发展需求、政策、架构、关键部件等论述了光储充放一体化的发展特点;文献介绍了光储充一体化智能微电网工程中的一些关键应用技术;文献阐述了新能源光储充一体化电站的现状,分析了其关键技术存在的难点及对策。上述文献从不同的角度介绍了光储充的特点和关键技术,但并没有详细地阐述充电站的各个组成部分及设计思路。本文介绍了充电桩的分类、基本参数、内部构成、充电策略等,研究了换电站、车辆到电网(Vehicle to Grid,V2G)和光伏储能等充电站的重要组成部分,并通过案例分析了充电站的设计研究,对满足新能源汽车的快速增长,加快光储充换放一体化充电站的建设具有重要的借鉴意义。

1充电桩

充电桩主要分为交流充电桩、一体化直流充电桩和分体式直流充电桩,其中分体式直流充电桩主要由充电堆和充电终端组成,按照冷却系统的不同,又分为风冷充电堆和液冷充电堆,风冷终端和液冷终端,两两可互相搭配,如图1所示。

目前也有7 kW一体化直流慢充充电桩,适用于部分未搭载车载充电机的车辆,相比于交流慢充充电桩,能够有效保护车辆内部的车载充电机,减少车辆零部件,降低成本,减少故障率,加强与车辆BMS系统的信息交互。

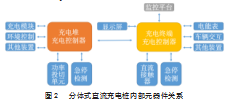

分体式直流充电桩由充电堆、冷却系统和充电终端组成,充电机内部元器件的关系如图2所示,其中充电堆内部的充电控制器负责充电模块运行控制、环境调控、功率投切控制等业务功能,充电终端内部的充电控制器负责车辆交互、人机交互等业务功能的实现。充电终端基本构成包括:输出开关单元、车辆插头、充电控制单元、控制电源、计量单元、人机交互单元等。多枪可同时输出电流,具备输出功率动态分配功能;液冷充电终端应包含配套枪线、冷却液、冷却泵等器件。直流充电终端(普通快充终端)枪线从壳体外部到枪头尾部长度不小于4 m。液冷超充终端枪线从壳体外部到枪头尾部长度不小于3 m。

一体化直流充电桩内部元器件的关系如图3所示,充电控制器负责充电机运行控制、车辆交互、人机交互、平台通信、充电模块运行控制、充电机内环境调控等业务功能的实现。

1.1充电模块

充电模块将交流电能转化为直流电能,主要由整流器和升压部分组成,功率有15、20、30、40、60 kW等,各个模块应用场景不同。因为模块作为充电系统的最小分配单元,要适应市场当前主流车辆的充电功率,因此随着车辆需求功率的增高,模块功率也逐步提高,目前模块的主流功率为30和40 kW,15和20 kW模块随着车辆需求功率的提高逐渐淘汰,60 kW模块主要用于大功率风冷充电堆、液冷充电堆和换电站等,服务于高电压、高电流、高功率的车辆使用,随着时代的发展,60 kW模块可能很快趋于主流,当然可能更高功率的模块也会诞生。

1.2功率分配单元

功率分配单元主要是将各模块分配到各个车辆充电,目前主流的分配模式有直流继电器和电源分配单元(Power Distribution Unit,PDU),分配方式包括环形、环形+米字形、全矩阵等,全矩阵能够调动任何一个模块给任何一辆车使用,环形和环形+米字形在车辆较多时会出现达不到车辆需求功率、模块闲置等问题,充电效率较低。当充电堆模块足够用时,还会灵活调配模块分配,提高模块寿命,例如当车辆需求30 kW充电功率,此时会调用2个30 kW充电模块,各承担15 kW充电功率,减少模块负担,加长模块寿命。

1.3充电桩规格型号

充电桩主要规格型号如表1所示。

1.4充电桩基本参数

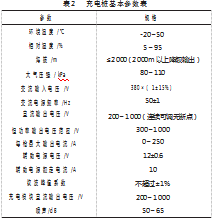

直流充电桩基本参数如表2所示。

1.5充电桩控制功能

充电控制功能主要包括:充电产品具备扫码启动功能;具备VIN(车辆识别代码)自动识别充电;刷卡充电功能;定时充电功能;SOC智能充电功能;扫码充电功能;密码充电功能。

充电机应安装急停装置,分体式充电机充电堆和充电终端都应装设急停保护装置,在紧急情况下,可从硬件上切断充电回路。当充电堆启动急停装置时,应切断所有充电终端的直流输出;充电终端启动急停装置时,应切断此充电终端的直流输出。

1.6充电桩充电策略

设备支持以下充电策略。(1)均充充电:当仅有1辆车充电时,最大限度满足车辆需求。当车辆增多时,进行功率均分。(2)有主有次充电:当仅有1辆车充电时,最大限度满足车辆需求,当车辆增多时,最大限度满足后来车辆充电需求,以此类推,但至少保证后来车辆至少有1个模块使用。

2换电站和V2G

2.1换电站

换电站主要由充电系统、电池仓库、电源交换平台、蓄电池缓冲站等几部分组成,其中充电系统分为一体化和分体式,因换电站和充电桩所需要的充电策略不同,因此功率分配单元有所差异,所以一体化的充电系统给充电桩充电时存在局限性,因此出现了分体式充电系统,即充电系统未和其他系统集成到一起,更有利于给换电站和充电桩同时使用。

换电站的自适应柔性加解锁系统能够实现全系车型的快速适配,而且可快速解锁电池并锁定到车辆上,更加稳定可靠;兼容不同尺寸规格电池包,实现在一个换电站内跨车型换电;控制系统可实现对每个螺栓锁止进行过程分析及寿命预测,为用户的每一次换电提供可靠保障。车站协同系统能够自动识别车型,通过引入柔性技术的可移动定位机构匹配多车型及多电池,实现多款车型的多种能量电池包在一个换电站内进行互换;适应不同轴距不同尺寸的多车型多电池包在一个换电站内换电;面向智能化时代的全自动化换电,车辆准确定位,用户车内一键完成换电。

换电站的充电技术:换电站的充电策略—多电池同步充电;换电站内柔性充电—充分利用电力容量;换电站液冷系统—电池充电恒温管理;电池监控平台技术。

换电站的优势:体验舒适,一键泊车换电,换电速度快;结构紧凑;服务能力强;系统控制,无人值守;4G联网,能源云平台支持。

2.2 V2G

V2G一体化直流充电机由充放电模块、控制系统、配电系统等组成,充电功率目前比较分散,可实现电动汽车和电网能量的双向流动,合理利用电动汽车资源进行削峰填谷,降低用电成本,创造额外收益。V2G扮演着电源与负荷的双重角色,可以实现在低谷时充电,高峰时放电,但目前仍然存在影响电池寿命、充电策略多样等难点,在推广中面临巨大挑战。

主要优点为:车网互动,削峰填谷,降本增效;有序充放电,降低负荷波动;能够实现双向充电,车网互动。

V2G的关键技术:充放电控制;双向功率变换;安全保护;电力调度;有序充放电。

3光伏和储能

光伏主要由光伏组件、逆变器、并网箱/柜组成,光伏发出的电能可在本地消纳、上网或者储存,通过储能逆变器并到交流母线。充电站的光伏主要布置在雨棚、换电站站顶、休息区屋顶等位置,受场地面积的限制,容量一般较小,一般在几十或几百千瓦,多用于本地消纳。

储能系统是将电池、电池管理系统、储能变流器、监控部分、配电部分、消防及温控部分高度集成于一个标准化户外机柜内,可实现削峰填谷、需量管理、需求侧响应、光储充联动等策略,适用于工商业、光储充电站、微网侧等应用场景。储能是将能量以电化学、机械、电磁等形式储存起来,目前应用最广的为锂离子电池,其具有能量密度高、输出电压高、衰减慢等优势。储能系统能够提高电力可靠性,减少电力系统的峰值负荷,提高电力系统运行效率,实现节能减排。

4光储充换放一体化充电站设计策略

光储充换放一体化充电站目前主要以交流母线供电为主,部分以直流母线供电,主要包括光储系统、充电系统、放电系统和换电系统等,能够实现光储充设备一体化并网,能量双向流动,如图4所示。

5案例分析

以某地区项目为案例,该项目位于某办公大楼楼下,共有15个车位,斜向布置,车位离大楼最近距离大于10 m,附近设有电缆井。如图5所示。

供电电源:位于办公楼内部地下配电室,配电室设4台2 500 kVA变压器,但配电室空间较小,可放置开关柜位置有限,目前可用备用一单元(1D)的抽屉3个,内含200 A塑壳断路器开关(一单元抽屉最大可装250 A塑壳断路器),配电线路沿电缆沟、吊顶桥架、电缆井引至充电车位。

充电桩计算功率P估算:

S=UI(1)

S=Kt×Kx×(P/cosφ)(2)

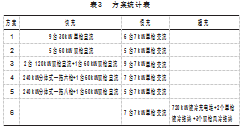

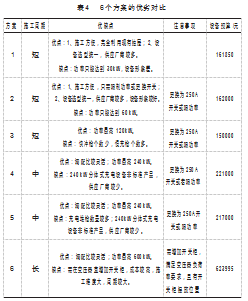

功率因数cosφ取0.9,需要系数Kx取1,同时系数Kt取1,裕度取10%,由式(1)~(2)可得,1个200 A抽屉最大可带118 kW负荷。根据以上条件可得6个充电站主要配置方案,如表3所示。6种方案的优劣对比如表4所示。

由表可知,方案1施工比较简单,但充电功率较低,30 kW一体化充电桩为立柱式,形象较差,又因该项目位于办公楼下,不建议考虑;方案2施工方便,但单枪充电功率只有60 kW,成本相对较低;方案3虽然最高充电功率可达120 kW,但快充车位只有4个,终端数量过少,不建议考虑;方案4最高功率可达240 kW,功率调配比较灵活,建议考虑;方案5相比于方案4充电堆所带终端数量较多,产品种类少,形象统一,建议考虑;方案6采用液冷超冲组合,充电功率最高600 kW,宣传效果好,后期维修成本低,长时间内不需要更新设备,但成本较高,且需要在配电室增加开关柜,考虑变压器负荷率等多个因素,施工难度大,只能在特定情况下考虑。

6结束语

随着新能源汽车的快速增长,汽车电动化转型步伐持续加快,充电需求逐渐增加,同时,国家政策明确提出积极推进综合供能服务站,促进低碳跨越与绿色发展,然而目前充电站数量难以满足新能源汽车的充电需求,因此建设光储充换放一体化充电站愈发重要。本文研究了充电桩、换电站、V2G、光伏和储能等充电站的重要组成部分,介绍了充电站的充电策略,并基于实际案例,从经济性、施工周期、施工成本等方面进行方案比对,分析了充电站的设计研究,有利于促进光储充换放一体化充电站的设计发展,满足新能源车辆的补电需求,促进能源转型,对于节能减排、加快双碳建设具有重要意义。

参考文献:

[1]黄学良,刘永东,沈斐,等.电动汽车与电网互动:综述与展望[J].电力系统自动化,2024,48(7):3-23.

[2]王忠辉,王立晓.电动汽车充电设施布局研究综述[J].交通科技与经济,2022,24(4):1-7.

[3]王震坡,张瑾,刘鹏,等.电动汽车充电站规划研究综述[J].中国公路学报,2022,35(12):230-252.

[4]韦国,蒋红梅,韦克定,等.中国新能源汽车产业发展的影响因素和对策建议[J].装备制造技术,2023(12):136-139.

[5]唐冬来,李擎宇,龚奕宇,等.基于成长体系的电动汽车充电站需求响应方法研究[J].自动化仪表,2024,45(3):93-96,102.

[6]郑言冲,肖新平,文江辉,等.电动汽车智能充电策略研究综述[J].集成技术,2015,4(1):83-91.

[7]李德胜,刘博,冯守望,等.光储充放一体化发展分析[J].建设科技,2023(15):35-38.

[8]胡清伟,李星苇,周昊.光储充一体化智能微电网工程应用关键技术[J].机电设备,2023,40(5):35-38.

[9]许立,纪锦超,冯桂贤.新能源光储充一体化电站建设关键技术研究分析[J].应用能源技术,2022(12):52-55.

[10]于哲.光储充交直流微电网能源管理系统的研究[D].大连:大连理工大学,2018.

[11]王国元,薛斌,刘尊民.电动汽车充换电技术研究综述[J].汽车实用技术,2022,47(12):5-10.

[12]朱继忠,何晨可,陈婧韵,等.综合能源系统环境下电动汽车充换电设施规划综述[J].南方电网技术,2022,16(1):14-32.

[13]师瑞峰,李少鹏.电动汽车V2G问题研究综述[J].电力系统及其自动化学报,2019,31(6):28-37.

[14]徐槐,罗鹏,刘臻.电动汽车与电网互联技术在新能源并网中的应用[J].能源与节能,2024(1):7-12.

[15]杨晨雨,黄春艳,江浩侠.储能系统对充电站可靠性的影响分析[J].机电工程技术,2023,52(12):296-300.

[16]郑虎虎,叶剑华,杨耿煌,等.风光储一体电动汽车充电站混合储能容量优化配置[J].天津职业技术师范大学学报,2023,33(3):24-30.

[17]张怡,唐蕾.电动汽车充电站储能优化配置研究综述[J].电工电气,2020(1):1-7.

[18]孙国杰.基于光伏电源和市电电源的交直流混合微网控制系统设计[J].中国资源综合利用,2023,41(12):88-93.