穿层巷道过软岩层支护技术研究论文

2024-10-09 15:13:36 来源: 作者:liziwei

摘要:5600运输上山掘进期间穿越软岩层段且软岩层段发育有断层等地质构造,给巷道围岩支护带来新的挑战。在对5600运输上山围岩岩性及变形特征分析基础上,基于非对称支护理念提出围岩支护技术措施,具体采用非对称锚杆(索)支护+底角锚杆+注浆支护方式控制围岩变形,通过非对称支护强化支护薄弱环节强度,减少顶板及巷帮变形量;通过底角锚杆切断顶板、巷帮与底板浅部应力传递路径,减少巷帮变形量;通过注浆提高软岩层整体稳定性及强度,并提高支护体系与围岩耦合效果。现场应用后,5600运输上山过软岩层段时围岩变形量在允许范围内,可满

摘要:5600运输上山掘进期间穿越软岩层段且软岩层段发育有断层等地质构造,给巷道围岩支护带来新的挑战。在对5600运输上山围岩岩性及变形特征分析基础上,基于非对称支护理念提出围岩支护技术措施,具体采用非对称锚杆(索)支护+底角锚杆+注浆支护方式控制围岩变形,通过非对称支护强化支护薄弱环节强度,减少顶板及巷帮变形量;通过底角锚杆切断顶板、巷帮与底板浅部应力传递路径,减少巷帮变形量;通过注浆提高软岩层整体稳定性及强度,并提高支护体系与围岩耦合效果。现场应用后,5600运输上山过软岩层段时围岩变形量在允许范围内,可满足5600运输上山掘进及后续使用需要。

关键词:穿层巷道;软岩;非对称支护;注浆

0引言

随着煤矿采掘深度及范围不断增加,井下巷道掘进时受地质构造、地应力以及软岩等影响更趋显著,给巷道安全高效掘进及围岩有效控制带来更大挑战。巷道掘进过软岩层时围岩变形有其自身特性,容易呈现非线性大变形特征。特别是巷道掘进揭露有软岩层受裂隙切割、断层等综合影响时,巷道围岩非堆成大变形特征更为明显,给巷道支护工作开展带来较大挑战。以山西某矿5600运输上山掘进为工程背景,对巷道掘进过软岩层段期间围岩变形特征及影响因素进行分析,并针对性提出围岩支护技术,引起为其他矿井类似条件巷道支护工作开展提供经验参考。

1工程概况

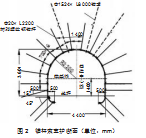

5600运输上山设计断面为直墙半圆拱形,直墙高1 400 mm、顶部半圆拱半径2 200 mm,设计掘进长度为267 m,是5采区原煤开采的主要开拓巷道,掘进仰角为15。。5600运输上山采用炮掘方式,掘进区受区域地质构造影响,期间会揭露多个煤岩层、断层等,且在断层影响区煤岩体破碎,揭露的岩层岩性以砂岩、泥岩及细砂岩等为主,具体巷道掘进区域揭露岩层断面,如图1所示。揭露的泥岩厚度均值3.7 m、遇水容易膨胀变形;砂岩厚度均值28.6 m,砂质泥岩厚度在2.9~5.6 m。

2巷道原支护及围岩变形特征

5600运输上山原设计采用锚网喷+可伸缩支架(U29型钢)+锚索支护形式,在巷道掘进期间围岩出现不同程度变形破坏。结合现场情况,发现巷道围岩变形破坏具有下属特征:顶板下沉量大,运输上山受力不均衡,导致部分锚杆失效,顶板出现较为显著的喷浆层剥落、掉块现象,部分位置出现网兜情况,监测顶板最大下沉量可达到935 mm;巷帮收敛量大且呈现不对称特征,运输上山在掘进过断层破碎带期间时,在构造应力、围岩应力等叠加影响下,巷道围岩收敛量较大,最大达到1 072 mm,同时左帮变形量明显高于右帮;底鼓明显,巷道底板底鼓量均值为520 mm且靠近左帮位置底鼓量较大,巷道后续卧底工作量大。

结合现场条件分析导致5600运输上山围岩变形量较大的原因包括有:掘进部分区域为软岩,软岩层自身承载能力、强度较低且软岩层中含有的黏土成分较高,导致岩层遇水、空气等膨胀变形,增大巷道在软岩层中控制难度。部分区域地质构造复杂,运输上山掘进期间揭露有多条断层,在断层影响下围岩裂隙发育,破坏围岩整体性,同时构造影响会增加运输上山围岩变形量。巷道原支护与围岩耦合效果不佳,运输上山掘进期间穿越断层破碎带,围岩中砂质泥岩、泥岩等强度低,原支护基于传统的对称支护设计,部分锚杆(索)锚固端位于软岩裂隙面,导致锚杆(索)与围岩耦合效果较差;采用的可伸缩支架在大载荷作用下出现局部破坏,不能充分发挥围岩控制效果;巷道采用的对称支护为考虑构造应力影响。

3围岩控制技术

由于5600运输上山为穿层巷道,巷帮岩性有一定差异,巷道掘进后在地应力、构造应力、围岩松软等多因素影响下围岩变形量大且呈现明显的非对称性。为有效控制围岩变形,提出采用注浆+非对称锚杆(索)支护+底角锚杆支护方式,提高支护体系与围岩耦合效果。

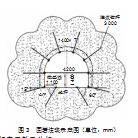

1)锚杆。巷帮及顶板支护均用规格Φ20 mm×2 200 mm的等强螺纹钢锚杆,按照三花眼布置,间排距均为700 mm;锚杆施加7 t预紧力。巷道两帮底角位置采用锚杆加固,锚杆与水平面间有45°夹角,布置间排距为500 mm×700 mm。由于巷道左帮变形量较大,为此在左帮下部距底板300 mm增设加密锚杆,锚杆规格为Φ20 mm×2 200 mm,向下有15°夹角。

2)锚索。顶板支护采用规格Φ15.24 mm×8 000 mm钢绞线锚索,按照2-2形式布置,间排距均为1400mm;锚索托盘用12#工字钢加工,规格为400mm×200mm×80 mm。为降低巷道右帮上侧变形量,在巷道右帮上侧位置增加一排锚索。具体锚杆及锚索支护断面,如图2所示。

3)对于构造破碎区域或者岩体裂隙发育区域,采用超前注浆方式加固。在超前注浆前,每个注浆断面均布置10根规格Φ24 mm×3 000 mm中空注浆锚杆,具体布置,如图3所示。注浆浆液选用水泥单液浆,注浆压力控制在3 MPa,单孔注浆持续时间在20 min以上。

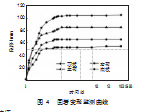

4现场应用效果分析

在5600运输上山原软岩支护段采用上文所述支护方案后,在支护段布置测点对围岩变形情况进行持续监测,具体监测结果如图4所示。从监测结果看出,巷道支护完成45 d后,巷道围岩变形基本稳定,期间监测到巷帮、顶板、底板最大收敛量分别为143、52、106 mm,围岩变形量在允许范围内,表明采用的支护方式可确保巷道软岩层段围岩稳定,满足后续巷道使用需要。

5结语

5600运输上山掘进期间遇到软岩层段且软岩层段断层构造发育,巷道掘进期间受软岩层自身强度低、黏土等膨胀性矿物含量高、地应力及构造应力等综合影响下,围岩变形量较大、围岩变形呈现明显的非对称性,巷道原支护采用的锚杆网+架棚+锚索方式难以满足软岩层段围岩控制需要。

结合现场地质条件及围岩变形特征,提出综合采用非对称支护、注浆方式控制软岩层段围岩变形,具体顶板通过非对称锚索支护可控制巷道顶板关键部分,减少覆岩压力影响,为巷帮及底板变形控制创造良好条件;左帮下部增设的加密锚杆可将围岩受力状态又两向转向三相,减少层间滑移破坏影响,有助于控制左帮变形;底角布置的45°锚杆可切断顶板、巷帮与底板浅部的应力传递路径,减轻底板底鼓量;注浆可充填围岩裂隙、提高软岩层段围岩完整性及整体强度。通过不对称支护及注浆可提高支护体与软岩的耦合效果,从而降低软岩层段围岩变形量大问题。

现场应用后,5600运输上山过软岩层段时围岩变形量大问题得以较好解决,支护完成后巷道围岩变形在45 d即趋于稳定,期间巷帮、顶板、底板最大收敛量分别为143、52、106 mm,围岩变形量在允许范围内,可满足运输上山后续使用需要。

参考文献:

[1]刘耀辉.软岩穿层巷道非对称变形稳定性控制技术研究[J].煤炭与化工,2022,45(11):13-16.

[2]王巍,王占宝.穿层巷道过软岩段掘进技术研究[J].煤炭科学技术,2021,49(Supple2):46-49.

[3]王贵平.复杂应力下穿层软岩巷道变形原因及支护技术[J].煤炭与化工,2021,44(12):7-11.

[4]宁杉.跨采穿层巷道围岩变形特征及分段控制技术研究[D].青岛:山东科技大学,2019.

[5]王雷,王琦,黄玉兵,等.深部高应力穿层巷道变形机制及支护技术研究[J].采矿与安全工程学报,2019,36(1):112-121.

[6]孙善光,刘岩,程建亮.深井软岩穿层巷道支护技术探索[J].产业与科技论坛,2016,15(14):52-53.

[7]郝育喜,王炯,王浩,等.深井断层破碎带穿层软岩巷道锚网索耦合控制对策[J].采矿与安全工程学报,2016,33(2):231-237.

[8]吕乾云.石拉乌素煤矿穿层大巷非均匀变形规律及控制技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2015.

[9]张振全,庞会,姚旺.大断面软岩穿层巷道破坏特征与控制对策[J].煤炭技术,2015,34(1):59-62.