高校实验室危险源辨识与管控论文

2024-09-29 12:00:44 来源: 作者:dingchenxi

摘要:随着高等教育的不断发展,高校实验室在教学和科研中的地位日益凸显。然而,实验室中存在的各种危险源也给师生的安全带来了潜在的威胁。

摘要:随着高等教育的不断发展,高校实验室在教学和科研中的地位日益凸显。然而,实验室中存在的各种危险源也给师生的安全带来了潜在的威胁。因此,对实验室危险源进行辨识与管控研究至关重要。文章旨在探讨高校实验室危险源的辨识方法与管控策略,通过分析高校实验室常见的危险源类型和特点,提出有效的管控措施,为保障实验室安全提供理论支持和实践指导。

关键词:高校实验室;危险源辨识;管控策略;安全保障

0引言

高校实验室是开展科研和教学工作的重要场所,实验室安全是保证科研和教学工作顺利进行的基础。然而,由于实验室中存在各种复杂的风险点,如危险化学品、特种设备、生物等,可能会引发安全事故,对实验人员、环境等造成危害。因此,对实验室危险源进行辨识与管控至关重要[1]。

通过危险源辨识可以更好地认识和理解实验室中存在的各种危险因素,为制定相应的管控措施提供依据。开展实验室危险源辨识及控制措施的研究,可以减少安全事故的发生,为高校的科研和教学工作提供更好的保障。

1高校实验室危险源辨识

1.1危险源定义与分类

危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。危险源是事故发生的根源,是系统中具有潜在危险能量和物质的区域、场所、岗位、装置及设施,其在一定的触发因素作用下可导致事故发生。危险源由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。危险源具有客观实在性、复杂多变性、可知可防性及不易被及时发现等特点[2]。

高校实验室危险源根据性质可分为物理性危险源,包括机械伤害、电气伤害、噪声、振动、辐射等;化学性危险源,具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等特性的化学品;生物性危险源,具有传染性的微生物和病原体,如具有致病性的细菌、病毒、寄生虫等;行为危险源,不规范的操作规程、不良习惯或安全意识薄弱等。

1.2危险源辨识

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其位置的过程。辨识危险源根据GB/T 13861—2009《生产过程危险和有害因素分类代码》标准要求进行[3],对可能引起事故的“人、物、环境”等方面进行分析识别。

危险源辨识一般程序主要包括:(1)确定辨识范围,明确需要进行危险源辨识的区域、设备和活动,对所有可能产生风险的因素进行全面考虑,包括设备故障、人为操作失误、环境因素等[2]。(2)进行危害分析,针对每个步骤,识别可能出现的危险因素,分析其可能产生的风险级别。在危险源辨识过程中,可以采用多种方法和技术,如询问交谈、问卷调查、现场观察、查阅记录、获取外部信息等。通过综合运用这些方法和技术,可以全面了解实验室中的危险源及其产生的风险。再通过采用各种分析方法,如故障树分析、事件树分析、风险矩阵等,对危险源进行完整识别。

2危险源辨识方法

2.1安全检查表

安全检查表(SCL)是一种系统性的方法,用于识别潜在的危险源和风险,以便采取适当的措施来控制和管理这些风险。针对高校实验室,可按照教育部发布的《高等学校实验室安全检查项目表》,对高校实验室的安全性进行检查和评估,发现潜在的危险源和安全隐患,及时采取措施进行整改和消除,确保实验室的安全。安全检查是实验室危险源辨识的重要手段之一,可以帮助实验室人员更好地了解实验室存在的危险源和安全隐患,增强安全意识和提高风险防范能力。通过定期对实验室的设备、设施进行检查,可以发现潜在的危险源和安全隐患,例如检查电气设备是否老化、压力容器是否超压、化学品储存容器是否泄漏等。

2.2实验观察与记录

实验观察与记录方法能够通过实际操作和观察来系统识别出实验过程中存在的危险源和风险点,并采取相应的管控措施来降低事故发生的概率和影响。同时,还可以促进实验室人员对安全管理的重视和参与,提高实验室整体的安全水平。

在实验过程中,实验人员注意观察和记录存在的危险源和风险点,包括设备故障、操作失误、化学品泄漏等。根据记录的危险源和风险点,分析其可能导致的后果和影响,并确定相应的管控措施,例如操作规程、应急预案等。

2.3事故案例分析

事故案例分析法是指通过对以往实验室安全事故的深入分析,系统地识别出可能导致事故发生的危险源,并采取相应的管控措施来降低事故发生的概率和影响。

通过分析实验室以往事故案例,分析导致事故发生的危险源,危险源可以是设备故障、化学品泄漏、人为操作失误等。在分析过程中,综合考虑事故发生的环境、条件、时间等因素,识别出可能引发事故的危险因素。针对确定的危险源,归纳其特征,如危险源的性质、危险源存在的部位、危险源可能导致的后果等。这一步骤有助于更加全面地了解危险源的特点和危害程度。根据归纳出的危险源特征,制定相应的预防措施。预防措施应包括技术和管理两个方面,如改进设备、加强人员培训、完善安全管理制度等。预防措施应根据危险源的实际情况进行具体化,以提高预防的有效性。

事故案例分析法可以为实验室安全管理提供借鉴和参考,促进高校实验室安全管理水平的提高。

2.4安全培训与演练

安全培训与演练是一种系统性的方法,通过提高师生的安全意识和应对突发事件的能力,来预防和减少事故的发生。

安全培训与演练的目的是帮助师生了解和掌握安全知识和技能,提高对危险源的辨识和应对能力。通过定期进行安全培训和演练,模拟各种危险源和安全事故,实验人员可以更好地理解高校的规章制度,了解如何识别和处理危险源,熟悉应急预案和救援程序,从而在面对突发事件时能够迅速、准确地采取应对措施,减少事故伤害。

3危险源管控与事故应急处置

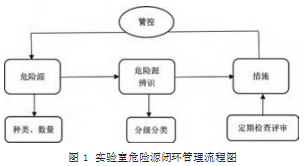

通过制定和实施危险源管控措施,实验室危险源管理可形成闭环,如图1所示,管控措施是其中重要的一环。

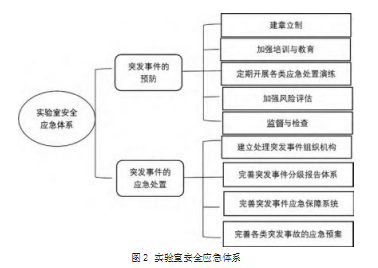

此外,实验室安全应急体系也是确保实验室安全、预防和处理实验室事故的重要方面。危险源管控主要是对实验室中可能存在的危险源进行识别、评估和控制,以减少实验室事故的发生。实验室安全应急体系则是在实验室事故发生时,能够迅速启动并有效地进行应急响应和处置的体系[4],如图2所示,包括了应急预案的制定、应急队伍的建设、应急设施的配置、应急演练的开展等多个方面。实验室安全应急体系的建立可以提高实验室应对事故的能力,最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。

危险源管控是预防实验室事故的重要手段,而实验室安全应急体系则是在事故发生时进行及时、有效的处置和救援的保障。

危险源管控和实验室安全应急体系建设应同步进行,促进建立完善的管理制度和程序,提高实验室工作人员的安全意识和应急能力,为实验室的可持续发展提供保障,主要可以从以下几个方面进行危险源管控和实验室安全应急体系建设。

3.1制度建设

制定危险源管理制度与规范。制定详细的危险源管理制度,明确危险源的辨识、评估、监测、控制和应急处理等环节的具体要求;制定实验室安全操作规程,明确实验操作过程中的安全注意事项和防范措施;制定化学品、设备、废弃物等的管理制度,确保其安全储存、使用和处理。

明确各级安全管理职责与权限。明确实验室安全管理人员的职责和权限,确保管理人员能够有效地履行安全管理职责;明确实验室安全责任人、教师和学生等的安全管理职责,让各方了解自己在实验室安全方面的责任和义务;建立多级安全管理体系,形成从上到下的安全管理责任链,确保安全管理工作的层层落实。

3.2培训与教育

在高校实验室危险源管控中,培训与教育是至关重要的环节[5]。

开展实验室安全教育。开展定期的实验室安全培训,设置针对性的实验室安全课程,涵盖实验室安全的基本原则、危险源辨识、应急处理等方面的知识,每个学院应根据学科特色设置独特的安全课程,例如生物类学院设置生物安全、微生物学等课程;确保每位实验室成员了解安全规章制度,明确自己的安全责任;定期进行模拟事故演练,让师生掌握紧急情况下的应对措施,提高应急反应能力。

危险源辨识与应对技能培训。危险源辨识培训使实验室人员了解如何识别不同类型的危险源,如化学品、电气、生物等,并明确其潜在的风险。操作技能培训针对实验操作中的关键环节,进行详细的技能培训,确保实验室人员掌握正确的操作方法,减少误操作。应急处理技能培训是培训实验室人员在遇到突发事故时如何正确应对,包括急救措施、灭火方法、疏散流程等。持续的技能更新也是非常重要的。由于实验室技术和危险源可能发生变化,因此需要定期更新培训内容,使实验室人员始终掌握最新的安全知识和技能。

3.3应急预案与应急演练

制定应急预案。根据实验室可能面临的各种风险和事故,制定针对性的应急预案。预案应详细列出每一种事故的处理流程、责任人和所需的资源。同时,应定期进行应急演练和培训,提高实验人员的应急响应能力。明确应急响应程序,明确在事故发生时如何快速启动应急响应程序,确保实验室人员能在紧急情况下迅速响应。

定期组织演练,提高应急响应能力。定期组织实验室人员进行应急演练,模拟真实的事故场景。演练应包括从发现事故到处理事故的全过程,并对演练进行评估,查看实验室人员在应对事故时的表现,根据评估结果进行反馈和改进,不断优化应急预案和演练程序。

通过制定详细的应急预案和定期组织演练,可以有效地提高实验室人员在紧急情况下的应对能力,减少事故造成的损失。

3.4监督与检查

定期对实验室进行安全检查。制定定期安全检查计划,例如每周、每月或每个季度的检查,每周或者每月可以进行一次专项检查,每个季度可以进行一次全覆盖检查。检查的范围应覆盖实验室的所有区域,包括设备、化学品存储、废弃物处理等。检查应由专业人员或指定的安全团队进行,确保所有潜在的安全隐患都被发现。

对危险源进行风险评估与监控。对实验室内的危险源进行定期的风险评估,评估应基于危险源的性质、泄漏或事故的影响范围等因素。根据评估结果,制定相应的风险控制措施,降低事故发生的可能性。

3.5危险源信息系统建设

随着信息技术的发展,利用信息系统进行危险源的管理已经成为可能。通过危险源信息系统,可以更高效地管理危险源数据,进行实时监测和预警,提高风险应对能力[6]。

建立危险源数据库与档案系统。建立一个集中的危险源数据库,用于存储和管理实验室内的所有危险源信息。数据库应包括危险源的种类、数量、位置、风险评估等信息。为每个危险源建立详细的档案,记录其历史使用情况、维护记录等。

建立实时监测与预警系统,提高风险应对能力。利用传感器和监测设备对危险源进行实时监测,确保其处于受控状态。当监测到异常情况时,系统自动触发警报,通知相关人员。基于实时监测数据,可分析危险源的风险变化趋势,提前采取应对措施。

加强资源整合与信息共享。将危险源信息系统与其他相关管理系统(如实验室设备管理、化学品管理等)进行整合。通过信息共享,确保各个部门都能够及时获取危险源的相关信息,提高协同工作的效率。

4结论与展望

高校实验室安全管理是一个系统性的工程,从制度建设、人员管理、设施配备、应急预案等多个方面进行全面考虑和实施,能有效对危险源进行管控,保障实验人员人身安全和环境安全,为科研和教学工作的顺利进行提供有力保障。

然而,实验环境的风险点是复杂且多样的,管控工作需要不断地进行探索和创新。未来,还需要进一步深入研究实验环境风险点的形成机制,不断完善和优化管控措施,同时加强实验室安全管理人员的培训和交流,提高其专业素养和技能水平。

参考文献:

[1]岳伟涛,王恩元,徐剑坤,等.高校实验室危险源辨识与管控体系研究[J].实验技术与管理,2023,40(1):191-196,226.

[2]沈冰洁,丁珍菊,刘闯.基于危险源辨识的高校实验项目安全风险评估体系构建[J].化工设计通讯,2023,49(6):107-109.

[3]中国标准化研究院.生产过程危险和有害因素分类与代码:GB/T 13861—2009[S].北京:中国标准出版社,2009.

[4]王茂鑫,张平清,冉栋刚,等.应用生命周期理论构建高校实验室安全应急管理体系[J].实验室研究与探索,2023,42(3):319-323.

[5]高晓攀,韩若蓝,张俊华.高校化学实验室安全评估研究探索[J].现代职业安全,2023(6):98-99.

[6]黄志刚.信息化建设在石油化工行业安全生产管理中的应用[J].化工管理,2021(20):99-100.