传统发酵食品来源乳酸菌在酸奶中的应用研究论文

2024-06-26 11:35:35 来源: 作者:xujingjing

摘要:本研究以山西地区传统发酵食品来源的70株乳酸菌为研究对象,首先进行单菌株发酵特性的研究,将发酵性能优良菌株同酸奶基础发酵剂嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌进行复合发酵,通过测定酸乳滴定酸度、pH、质构性质和感官特性,筛选可用于酸奶发酵的潜在菌株。在对70株乳酸菌进行单菌株发酵特性的研究中发现,菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2在脱脂乳中培养24 h后,发酵特性较好,酸度分别可达到72.30±2.76。T、60.57±5.53。T、68.39±8.29。T、121.15±11.05。T;pH可达到5.

摘要:本研究以山西地区传统发酵食品来源的70株乳酸菌为研究对象,首先进行单菌株发酵特性的研究,将发酵性能优良菌株同酸奶基础发酵剂嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌进行复合发酵,通过测定酸乳滴定酸度、pH、质构性质和感官特性,筛选可用于酸奶发酵的潜在菌株。在对70株乳酸菌进行单菌株发酵特性的研究中发现,菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2在脱脂乳中培养24 h后,发酵特性较好,酸度分别可达到72.30±2.76。T、60.57±5.53。T、68.39±8.29。T、121.15±11.05。T;pH可达到5.16±0.02、5.19±0.02、4.78±0.01、4.03±0.06,且凝乳状态较好。在进一步通过与基础发酵剂复合发酵脱脂乳中发现,四株菌分别与基础发酵剂发酵酸奶中,M10-2的感官评价得分较高,总分为85.45。滴定酸度和pH分别为90.12±10.16。T、4.37±0.01。硬度、凝胶强度、弹性、内聚性、胶着性等质构特性分别为21.77±2.35 gf、38.62±3.86 gf、0.63±0.05、0.36±0.01、7.88±0.32 gf。经综合评定,菌株M10-2较适用于酸乳发酵剂的开发。

关键词:传统发酵食品;乳酸菌;发酵特性;发酵剂

0引言

酸奶是一种由保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌以及其他乳酸菌共同发酵原料乳而产生的一种发酵乳制品。有关酸奶的记载制作可以追溯到公元前10 000到公元前5 000年[1]。酸奶营养丰富,除了具备牛乳中的营养物质诸如蛋白质、脂溶性维生素、水溶性维生素、矿物质等之外,由于乳酸菌的生长代谢,酸乳中还具备多种具有生物活性的代谢产物,进一步提高了酸奶的营养价值[2]。同时,由于乳酸菌代谢了乳糖,酸奶也是乳糖不耐受人群较好的乳制品的选择。近年来已有大量的研究报道证明了酸奶对人体的有益作用比如酸奶可以调节肠道菌群、改善代谢性疾病,促进免疫应答等[3]。酸奶的益生作用以及人们对于健康食品的追求使得酸奶市场迎来了飞速的增长。

酸奶发酵剂是一种以乳酸菌为主要成分的微生物活菌制剂,产酸、产香、产黏是其主要的发酵特性[4]。产酸性能则是酸奶发酵剂的最基本特性,经常作为酸奶发酵剂筛选的指标。目前我国酸奶发酵剂仍主要依靠国外进口,国内具有自主知识产权的商业发酵剂相对较少。并且国内对于酸奶发酵剂的研究在菌种资源、发酵剂制备技术、工业化生产能力等方面均弱于国外的发酵剂研究水平,尤其在菌种资源方面,随着酸奶市场的增长,对酸奶发酵剂的需求量也日益增大,筛选具有自主知识产权的酸奶发酵剂迫在眉睫[5]。

山西传统发酵资源丰富,其中蕴含大量的微生物资源,这些丰富的微生物资源是潜在的发酵食品开发的菌种资源库。本研究从分离自山西传统发酵食品的70株乳酸菌中筛选具有优良发酵特性的乳酸菌,并且同基础酸奶发酵剂共同发酵制备酸奶,通过测定发酵乳的酸度、pH、感官品质和质构性能,筛选出最适合用于酸奶发酵的发酵菌株。为具有自主知识产权的酸奶发酵剂研发提供研究基础。

1材料方法

1.1主要材料

1.1.1实验菌种

酸奶基础发酵剂DANISCO YO-MIX、分离自山西传统发酵食品的乳酸菌为实验室自主保存。

1.1.2主要试剂及设备

蔗糖(北京索莱宝科技有限公司)、脱脂乳粉(恒天然商贸国际有限公司)。恒温培养箱、质构仪(上海保圣实业发展有限公司)。

1.2主要实验方法

1.2.1脱脂乳培养基制备

取适量蒸馏水加热至50℃,加入10%脱脂乳粉,再加入6.5%蔗糖搅拌均匀后水和30 min,使脱脂乳粉及蔗糖充分溶解,分装,巴氏灭菌(95℃,10 min)后快速置于冷水中冷却至室温,备用。

1.2.2发酵乳的制备

将活化后的菌株,以2%的接种量,接种至脱脂乳培养基中,42℃静置发酵,发酵时间按照实验目的确定。测定发酵乳的pH值、滴定酸度、凝乳时间。

1.2.3 pH值测定

将发酵乳温度调整至20~22℃,使用pH计测定样品的pH值,每个样品重复3次测定。

1.2.4滴定酸度测定

采用酸碱滴定法测定各发酵乳样品的滴定酸度[6]。

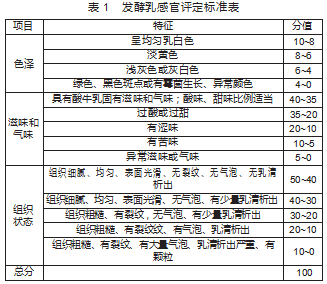

1.2.5感官评价

参照国家标准GB 19302—2010[7]组织20位品评员从颜色、气味、组织状态和口感滋味等方面进行评价。综合评价分数越高,酸奶品质越优秀。感官评价标准见表1。

1.2.6质构特性分析

使用质构仪(上海保圣实业发展有限公司)凝胶探头(TA/0.5)通过单次测定和全质构测定来测定酸奶的物性,单次测定和全质构测定的测试目标模式均为位移模式,测试前速度、测试速度和测试后速度,以及位移目标数值距离分别为1.0、0.4、1.0 mm/s、20 mm,每个样品重复3次测量。

2结果讨论

2.1乳酸菌产酸性能的测定

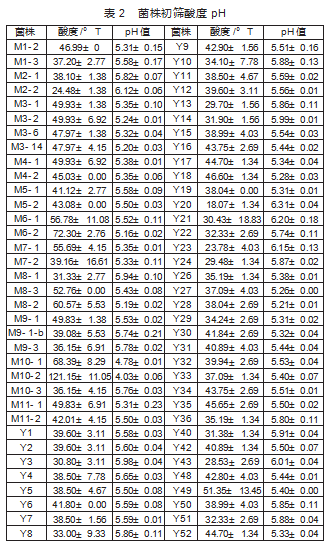

将70株乳酸菌按照2%的接种量分别接种于脱脂乳中,42℃静置培养24 h,期间观察凝乳情况,并于发酵终点测定发酵乳的pH和滴定酸度。测定数据见表2。经测定,发现在24 h时菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2的pH较其他菌株低,滴定酸度较其余菌株高,并且经过凝乳观察,菌株M6-2在6 h可以达到完全凝乳的状态。因此经过初步筛选,选择菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2在牛乳发酵过程中具有较好的活力,可以作为下一步复配发酵酸奶的备选菌株。

2.2与基础菌株的复配发酵

将四株初筛出的菌株均与基础发酵剂按照1∶1的体积比、2%接种量分别接种至1 L脱脂乳培养基中,按照100 mL分装。写明标签,放入42℃培养箱中发酵凝乳,取出放入冰箱4℃冷藏后熟24 h,测定滴定酸度、pH、感官评价、质构特性。

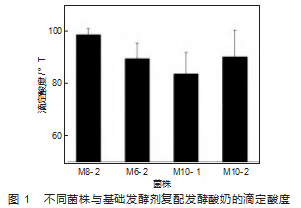

2.2.1复配发酵酸奶的酸度测定

不同菌株与基础发酵剂复配发酵酸奶在后熟24 h后测定其滴定酸度,结果见图1。GB 19302—2010食品安全国家标准发酵乳中要求发酵乳的滴定酸度大于等于70。T。在本实验中,不同菌株与基础发酵剂的复配发酵酸乳的滴定酸度均符合这一要求。菌株M10-1复配基础发酵剂的滴定酸度较低为83.58±8.16。T,菌株M8-2复配基础发酵剂的滴定酸度较高可达到98.59±2.26。T。

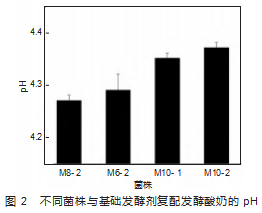

2.2.2复配发酵酸奶的pH测定

本研究在测定复配发酵酸奶的滴定酸度的同时还测定了酸奶的pH。图2结果显示在后熟24 h后,菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2与基础发酵剂复配发酵酸奶的pH分别为4.29、4.27、4.35、4.37。发酵酸度最高的菌株M8-2,发酵酸奶pH的酸度也相应最低。

乳酸菌一般可以利用原料乳中的碳水化合物、脂类物质、蛋白质等经代谢生成短链脂肪酸、柠檬酸等[8]。产酸性能是发酵剂最为重要的发酵特性之一,也是乳酸菌发酵的重要理论基础。产酸能力强的发酵剂可以缩短发酵时间,节约成本提升经济效益[9]。滴定酸度可以反映酸乳样品中可以与OH-发生中和的所有酸性物质的总量;而pH值反映的则是游离H+离子的浓度,两个指标可以综合反映酸奶发酵剂的产酸性能。本研究经初选筛选得到的四株菌,均可以在发酵过程中较快的产酸,凝乳,可以作为酸奶发酵剂的备选菌株。

2.2.3复配发酵酸奶的质构特性

原料乳在酸奶发酵剂的活动下,酸度升高、pH降低,原料乳中的酪蛋白胶束相互聚集形成三维网络,形成酸奶的凝胶及质地。凝胶特性也成为酸奶的重要性质。本研究利用质构仪测定了菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2分别与基础发酵剂发酵酸奶的质构特性,采用单次测试和TPA全质构测试,以硬度、凝胶强度、弹性、内聚性、胶着性来综合评估酸奶的质构特性。结果见表3。

结果显示,菌株M6-2同基础发酵剂复配发酵酸奶的硬度、凝胶强度、弹性、胶着性、内聚性都低于其他三种菌株复配发酵酸奶。菌株M8-2、M10-1、M10-2三株菌株在质构特性方面相差不大。

2.2.4复配发酵酸奶的感官评定

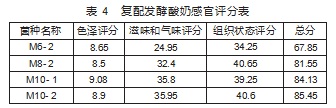

本实验对菌株M6-2、M8-2、M10-1、M10-2分别同基础发酵剂复配发酵的酸奶组织了感官评价,参照国家标准GB 19302—2010组织20位品评员从颜色、气味、组织状态和口感滋味等方面进行评价。结果见表4,表中所示评分值均为20位品评员所打分值的均值。

感官评价可以很好地反映出本研究中不同菌株复配基础发酵剂发酵酸乳之间的品质及口感差异,还可以从消费者的角度比较不同产品的被接受程度。由评定结果显示,菌株M6-2同基础发酵剂复配发酵酸奶的评分最低,色泽、滋气味、组织状态的得分分别为8.65、24.95、34.25,总分为67.85。菌株M10-2与基础发酵剂发酵酸奶的感官评分最高,总分为85.45,色泽、滋气味、组织状态的得分分别为8.9、35.95、40.60。该组发酵乳具备发酵乳的典型色泽、滋气味和组织状态,色泽呈乳白色、具有酸奶的固有滋气味,没有异味,组织细腻、乳清析出较少。因此,菌株M10-2更适合于同基础发酵剂复配发酵酸奶。

3结论

本研究从山西传统发酵食品中分离纯化的乳酸菌中筛选适合于发酵酸奶的乳酸菌。通过单菌株产酸特性的筛选,得到产酸性能较好的四株乳酸菌M6-2、M8-2、M10-1、M10-2。进一步同基础酸奶发酵剂复配发酵酸奶,通过测定后熟后的发酵乳的酸度、pH、质构特性和感官评价等,综合评定,菌株M10-2可用于复配发酵酸奶。本研究为传统发酵食品中微生物的开发利用提供一定的研究基础,为具有自主知识产权的酸奶发酵剂研发提供一定的研究依据。

参考文献

[1]FERREIRA-PEGO C,BABIO N,SALAS-SALVADO J.A higher Mediterranean diet adherence and exercise practice are associated with a healthier drinking profile in a healthy Spanish adult population[J].Eur JNutr,2017,56(2):739-48.

[2]MAUBOIS J L.Milk and dairy products for human nutrition:contribu-tion of technology[J].Bull Acad Natl Med,2008,192(4):703-11.

[3]靳昊.基于二三代混合宏基因组测序研究益生菌Probio-M8酸奶对肠道菌群的影响[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2022.

[4]冯丽莉,张栋,刘尧尧,等.弱后酸发酵剂菌株筛选及复配应用研究[J].中国乳品工业,2021,49(10):27-30.

[5]田佳乐.不同复配比例酸奶发酵剂的筛选及其发酵特性研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2021.

[6]武士美.益生菌Lactobacillus plantarum P-8与酸奶发酵剂复配对发酵乳风味的影响[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2018.

[7]中华人民共和国卫生部.食品安全国家标准发酵乳:GB 19302—2010[S].2010-03-26.

[8]李晓红.乳酸菌发酵在乳制品加工中的应用[J].农村新技术,2010(4):22-3.

[9]成丽丽.洋葱发酵过程中微生物菌群和风味物质的研究[D].广州:华南理工大学,2014.