垃圾场复垦土壤重金属铜的含量与分布论文

2024-06-19 09:25:47 来源: 作者:liangnanxi

摘要:本文通过采集某学校污水处理厂垃圾场的复垦土样来测定土壤重金属铜的含量,研究其分布特征,并采用单因子指数法和单一重金属潜在生态风险因子法对重金属铜进行评价。讨论了土壤中重金属铜的可能来源,以期为土壤铜污染的防治和修复提供理论依据。

摘要:本文通过采集某学校污水处理厂垃圾场的复垦土样来测定土壤重金属铜的含量,研究其分布特征,并采用单因子指数法和单一重金属潜在生态风险因子法对重金属铜进行评价。讨论了土壤中重金属铜的可能来源,以期为土壤铜污染的防治和修复提供理论依据。

关键词:复垦土壤;全氮;铜含量

土壤重金属污染是指逐步积累汞、铬、镉、铅等对人类毒害较大的重金属污染以及砷、硒、磷等有毒元素,明显高于土壤环境背景值所造成的污染。重金属污染物危害极大,其污染过程具有长期性、严重性、隐蔽性、不可逆性。土壤中的重金属主要是通过人体直接接触、地面扬尘被人体直接吸入等途径对人类产生危害,其对生态环境的影响还表现在对地表水和地下水的污染[1]。土壤中铜含量达到一定浓度时,对作物生长发育及产量产生极大地影响[2]。作物受到铜中毒主要是由于缺铁而出现失绿症;与此同时,作物受到铜元素毒害会抑制光合电子转移,而且破坏光系统Ⅱ,影响作物的光合作用导致产量的降低[3]。相关研究表明,铜浓度超过一定值时,种子在萌发期会出现胚轴畸形,变质腐烂;在生长发育期会主根生长不良、植株矮小、生长缓慢[4]。铜含量过高会影响水稻根系对养分的充分吸收和小麦生长初期株高和分蘖,进而产量降低。因此,土壤重金属污染对人类的危害极大,已经成为国际社会重点研究和关注的热点问题。

本文通过测定垃圾场复垦土壤中重金属铜的含量,来分析土壤中重金属铜污染状况,进而为土壤重金属铜污染防治和修复提供科学支撑。

1材料与方法

1.1样品采集

本试验所用土壤样品采自某学校污水处理厂垃圾场复垦土壤,根据研究目的,按多点采样法将所采土壤区域划分为7个区,即东区(北)、东区(南)、南区、中区(东)、中区(西)、中区(南)、西区。7个区在0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm三个土壤剖面层次分别采取土壤样品,土壤剖面记录及样品采集按相关规程进行;土样经风干后,分别过1 mm孔径的筛子,提取部分土样进一步进行玛瑙研钵研磨,过0.149 mm孔径的筛子,供元素全量分析使用。

1.2分析方法

土壤重金属铜的测定采用火焰原子吸收分光光度法。

2结果与分析

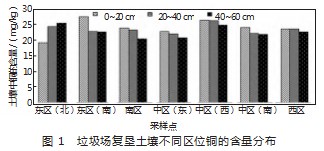

2.1垃圾场复垦土壤中的铜含量分布

从表1可以看出:从土壤剖面层次来看,在土壤表层东区(南)的铜含量为27.49 mg/kg,明显高于其他采样点的表层;而东区(北)为最低。在土壤剖面层次20~40 cm范围内中区(西)铜含量为最高。土壤剖面层次40~60 cm处铜含量最高者为东区(北)。

与山西省铜的土壤背景值相比,除了东区(北)、中区(东)外,其余采样点土壤样品中铜的含量均超过了背景值;由此可见,铜在土壤中有较多积累。

由图1可以看出:除了东区(北)土壤的含铜量在剖面层次上随深度的增加而增加外,其余6个采样点的含铜量均随土壤剖面层次深度的增加而呈递减趋势。

2.2土壤重金属铜污染潜在生态风险评价

本文分别选取山西省土壤铜元素背景值22.9 mg/kg,以及农用地土壤污染风险筛选值100 mg/kg作为评价标准(pH>7.5)。

2.2.1单因子指数法

单因子指数法[5]是指分别计算评价土壤中各污染因子的污染指数,进而对土壤环境进行污染评价的一种方法。污染指数是土壤污染物的实测值与评价标准值的比值。计算公式为式(1):

![]()

式中:Ci为土壤中污染物i的实测值;Si为土壤中污染物i的评价标准值;Pi为土壤中污染物i的污染指数。当Pi>1时,说明土壤被污染;当Pi≤1时,说明土壤未被污染。该方法不仅分析出各种污染物的平均污染水平,而且反映出最严重的污染物影响生态环境和对人类的危害。

2.2.2单一重金属潜在生态风险因子法

在Hakanson提出的潜在生态危害指数法[6]中,单一重金属潜在生态风险因子的计算公式为式(2):

![]()

式中:Pi为单一重金属i的生物毒性响应系数,反映了重金属对人体及生态系统的危害程度;Ti的含义与Pi相同;Ei为单一重金属i的潜在生态风险指数。Hakanson给出的7种重金属的毒性响应系数分别是汞(Hg)为40、镉(Cd)为30、砷(As)为10、铅(Pb)和铜(Cu)为5、铬(Cr)为2、锌(Zn)为1。参考Hakanson的划分标准,对单一重金属元素而言,Ei<30为轻微生态风险,30<Ei<60为中等生态风险,Ei>60为强级以上生态风险。

2.2.3结果分析

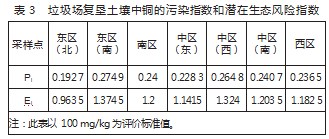

由表2中7个采样点复垦土壤的单因子污染指数(Pi)计算结果显示:东区(南)土壤的Pi值最大,其次分别为中区(西)、中区(南)、南区、西区、中区(东)、东区(北)。且除了东区(北)和中区(东)其余各点Pi值均大于1,说明这5个采样点已造成了土壤重金属铜污染。

由表3中7个采样点复垦土壤的单一重金属的潜在生态风险指数(Ei)计算结果显示:7个采样点均存在潜在生态风险,说明某学校污水处理厂土壤金属铜污染的污染程度为轻微级。

与此同时,由表3可以看出,以农用地土壤污染风险筛选值100 mg/kg为评价标准时,各个采样点的Pi值均远小于1,说明并未造成土壤金属铜污染。而且7个采样点的Ei值均远小于30,也说明某学校污水处理厂并未造成土壤重金属铜污染。

3讨论

1)采用山西省土壤铜的环境背景值计算得到的Pi值和Ei值表明某学校污水处理厂已造成了垃圾场复垦土壤重金属铜污染。但是若采用农用地土壤污染风险筛选值100 m/kg进行评价,某学校污水处理厂并未造成垃圾场复垦土壤重金属铜污染。因此,应该评定为某学校污水处理厂不存在土壤重金属铜污染现象。原因是在评定污水处理厂污染状况时,应采用农用地土壤污染风险筛选值100 mg/kg来进行评价才够科学准确。

2)从采样点位来看,7个采样点铜含量不同所引起Pi值的不同,其原因可能与其位置不同有关。东区(北)位于污水处理厂氧化沟工艺旁。调节池能够有效减少和控制废水水质及流量的波动,为后续处理提供良好条件。而氧化沟则是调节池的后续工艺。氧化沟即循环混合曝气池,其属于活性污泥处理的一种变形法,利用转刷等曝气设备和延时曝气法来进行曝气,其不需初沉池且不采用污泥消化处理。在流态上氧化沟介于完全混合式和推流式之间。很明显东区(北)的Pi值最小,那是由于氧化沟工艺对污水的净化作用,其污染物含量必然就要减少,当然其中的铜含量就要相应减少。在污水处理期间由于污水的渗漏等原因,使其旁边土壤中铜含量减少,Pi为最小且小于1,并未造成污染。而东区(南)则与东区(北)形成鲜明对比,东区(南)远离氧化沟,所以其铜含量为最大,最后造成Pi值为最大。调节池为氧化沟的前处理工艺,其中的污水经过了必要的预处理,自然地其污水中含铜量要减少。因此,附近土壤中的铜含量随着与调节池距离的递减而呈递减趋势。即:中区(西)>中区(南)>南区>中区(东)。这说明污水处理在防治金属铜污染方面起到了一定的积极作用。而西区的Pi值也较大,可能与该块土地的利用有关。西区附近为练车场,经常进行驾驶训练,车辆来往频繁。这说明交通情况也是造成土壤重金属铜含量变化的原因。

3)某学校污水处理厂土壤重金属铜含量分布,可能与高校的教学特点有关。在平时教学实验过程中会使用含Cu2+的试剂,在实验结束后会随排水管道进入污水处理厂,经过不彻底的处理后,用来浇灌土地或渗滤到地下,由于使用的量不是很大且经过污水处理,所以并未造成污染。

4)表层土壤中重金属铜的富集也可能与畜禽养殖有关[7]。动物通过食用铜含量过高的添加剂饲料,过量的重金属铜将通过排泄物而进入土壤,或通过施用有机肥直接进入土壤,不断在土壤中生物富集。

总之,人类活动是影响土壤中重金属铜含量积累的主要因素。

参考文献

[1]张磊,宋凤斌,王晓波.中国城市土壤重金属污染研究现状及对策[J].生态环境,2004(2):258-260.

[2]黄细花,赵振纪,刘永厚,等.铜对紫云英生长发育影响的研究[J].农业环境科学学报,1993(1):1-6.

[3]杨桂芬,李德波.我国南方某些铜矿附近水稻土铜污染的调查研究[J].农村生态环境,1990(4):55-58.

[4]王宏康,阎寿沧.污泥施肥时铜对农作物的污染[J].环境科学.1990(3):6-11.

[5]Hakanson L.An ecological risk index for aquatic pollution control:A sediment ecological approach[J].Water Research,1980,14(8):975-1001.

[6]高凤仙,杨仁斌.饲料中高剂量铜对资源及生态环境的影响[J].饲料工业,2005(12):49-53.