矿区地质环境问题现状分析与生态保护修复技术措施论文

2024-06-19 09:11:00 来源: 作者:liangnanxi

摘要:文章以矿区地质环境问题作为主要研究对象进行分析,由于经济发展迅速,对矿产资源的需求量也不断增加,矿产资源开采规模也在不断扩大,从而导致很多矿区产生了一些地质环境问题,主要表现为:地面塌陷、土壤污染、崩塌滑坡等,这些地质环境问题不仅破坏了生态环境,还造成了严重的经济损失。基于此,文章首先对矿区地质环境问题现状进行分析,并且提出生态保护修复技术策略,希望可以为相关工作人员提供参考和借鉴。

摘要:文章以矿区地质环境问题作为主要研究对象进行分析,由于经济发展迅速,对矿产资源的需求量也不断增加,矿产资源开采规模也在不断扩大,从而导致很多矿区产生了一些地质环境问题,主要表现为:地面塌陷、土壤污染、崩塌滑坡等,这些地质环境问题不仅破坏了生态环境,还造成了严重的经济损失。基于此,文章首先对矿区地质环境问题现状进行分析,并且提出生态保护修复技术策略,希望可以为相关工作人员提供参考和借鉴。

关键词:矿区;地质环境;生态保护

近年来,随着经济迅速发展,对矿产资源的开采和利用也在不断提高。采矿活动虽然对国家经济发展作出了巨大的贡献,但也给人们生产、生活及生态环境造成了较大的危害。矿区地质环境遗留问题主要包括对地面及地下水影响和对生态环境的影响。因此,根据实际情况对地质环境问题进行治理,防止生态环境恶化具有积极作用。

1矿区地质环境问题现状分析

结合湖南五大矿区山水林田湖草生态保护修复试点工程之一进行分析,矿区地质环境问题包含四个方面:国土资源占用、矿山地质灾害、水资源破坏和矿山环境污染。其中,废石堆、尾矿库、露天采场、工业广场等占地面积较大,对生态环境造成了较大破坏,是矿区最突出的地质环境问题,而地表塌陷和水资源破坏则是该地区最大民生问题。

1.1土地资源破坏与景观资源破坏

在该地区土地利用破坏形式以废石堆、尾矿库、工业广场等为主,其次是露天采场对土地损害。根据实地调研数据,试点修复区范围内历史遗留土地资源占用和损毁(责任主体灭失)面积约90万m2。

1.2矿山地质灾害

作为湘江流域和洞庭湖生态保护修复工程试点五大矿区生态修复项目之一,主要地质灾害是地表坍塌与失稳斜坡。第一,地表坍塌。整治区域有3个大范围采空区,经调查,这2年来没有新增采空区,也没有进一步采空区扩展,总体上是稳定;第二,边坡失稳。整治区域非稳定边坡以露天矿和废弃碎石堆积为主,其中,高陡边坡因坡度大于75。、高差(10~30m)而存在坍塌和滑坡等地质灾害风险。废石堆积边坡因开采初期不规范堆放而形成堆积高度过高,没有进行有效处理,从而产生了废石流、滑坡等地质灾害[1]。

1.3矿区水土污染

本项目依托技术单位的工作积累,修复前通过对耕地、堰塘和河流土壤样品和水样分析,发现该区土壤和水环境都受到了不同程度重金属污染。

1.4矿区水资源破坏

通过对踏勘调查,发现由于矿山历史开发活动,该地区泉水量逐渐减少,乃至干涸,对该地区地下水资源(井、泉)的枯竭产生了很大影响,地下水平衡系统受到了严重破坏。根据调查统计,该地区9村110组17517人饮水困难。矿区因地表塌陷而产生堰塘渗漏和河道渗漏,经调查,有33处堰塘漏水,无法正常蓄水,不能用于农田灌溉,对当地农业生产造成了很大影响。

2生态保护修复技术措施

主要通过矿山山体破损修复、植被恢复治理、污染耕地修复等措施,通过地形地貌重塑和植被重建等手段对露天采场、废石堆、塌陷区等进行治理,按照“乔灌结合,藤草互补,立体复绿”的方法进行植被恢复,同时保留部分矿山公路和施工便道,修建必要的养护及配套设施,解决了废弃矿山水土流失、压占破坏土地等问题,提高植被覆盖率和水源涵养功能。

2.1废石堆及露采场堆生态修复

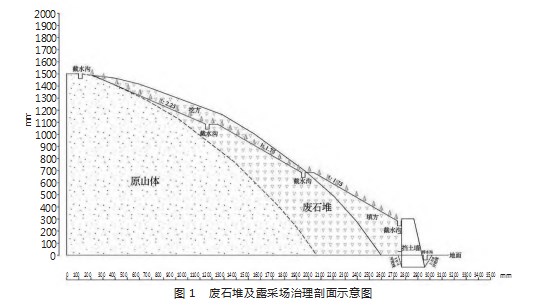

废石堆、露采场等地方政府禁止外运,采用原地治理,挖高填低、放坡整平、排水、支挡防护及覆土种植乔木,撒播草籽,修复为林草地,消除潜在地质灾害隐患,增加绿化覆盖面积,提高生态环境质量,生态修复剖面示意图见图1。

2.1.1放坡整平

采用工程类比的原则并结合已有现状稳定边坡,进行台阶式多级边坡设计,视不同情况对不稳定边坡进行放坡,减缓边坡坡度,消除崩塌、滑坡产生的可能,对各段坡面上危岩体,浮石或松动的岩石,陡坡土坡进行清理,做到无明显危岩原存在,并对坡面转角及坡顶直角进行修整,确保坡面基本平直光滑,以利于复绿。

2.1.2排水

采用生态截、排水沟池等改善地表水排放途径,防止地表水漫流。

2.1.3支挡防护

修建挡墙,稳固坡角。挡墙一般设在相对牢回路固的岩土体上,采用浆砌块石砌筑,底部用现浇C15砼作为垫层,顶部用现浇C20砼压顶,为了避免挡墙因阻水而增大推力,还需在墙体设置一定数量的排水孔,地面每0.5m种植一株爬山虎进行绿化遮盖。根据废石堆及煤矸石堆特征,布设2类挡土墙,分别为1类3米挡土墙、2类4米挡土墙。

2.1.4生态修复

采用林草结合方式,修复为林草地,种植栾树、大叶女贞、构树等,撒播草籽。在坡度大于75。时,可在坡坡处设置蔓生植被带,在栽植攀缘植物之前,必须先将表层土壤清理干净,疏松200mm以上的土层,攀缘植物以200mm/棵的方式栽植。爬藤类植物,选用地锦(600mm长);拟选用葛藤(600mm长)、常春藤(600mm长)和油麻藤(600mm长)3个品种进行混种。挂网喷混植草护坡绿化工法是利用镀锌三棱形铁丝网和粘结剂,将客土转化为稳定结构的一种绿化方法,铁丝网作为一种类似于植物根茎的网络加筋效果,因此,可以形成一种具有一定厚度、耐风雨侵蚀、坚固透气、近似于天然表层甚至更好的多孔稳定土结构[3]。植生基质直径80mm,具有良好的保水性和肥性,能很好地与岩石表面粘结,有利于灌木和草本植物的生长,提高了工程建设的效率。

2.2塌陷区修复

结合塌陷区修复与河道疏浚,充分利用现有各类资源,依托积水区域建设生态湿地,其他区域复垦为耕地,因地制宜打造生态修复景观,赋予矿区人文情怀、文化内涵、精神信仰,探索出“矿山+生态园区”“矿山+湿地公园”“矿山+美丽乡村”的多种修复模式和经验,在优化百姓生活环境的同时,也为乡村振兴趟出了一条新路,为地区后续进行产业化发展打下了良好基础。

2.2.1塌陷坑复垦

(1)因塌陷坑均处于抛荒地块,采用大型挖掘机和人工配合清除杂草和灌木,将撂荒地内的杂草、小灌木和碎石清理干净。塌陷坑内积水可采用潜水泵或渣浆泵人工降排。

(2)自指定取土场外运粘土回填塌陷坑,逐层回填夯实,确保压实度,压实度不小于93%。回填土施工采用机械回填与人工回填相结合的办法,填土施工前应进行施工试验和标准压实试验,取得最优含水率的有效压实厚度、压实系数等。

(3)对复垦为耕地的塌陷区采用格田形式重新划分地块,格田内部凹凸高差在3cm以内,格田之间以田埂为界。田埂高出田面30cm,顶宽30cm,底宽40cm,田埂选用粘性较强的土壤,逐层人工压实后修坡,拍打结实,夯筑顺直。

(4)复垦后,耕作层厚度不少于50cm,地表坡度不超过25。,碎石含量不超过10%;对复垦后的田块进行翻耕、培肥。在改良地力同时,还应以有机肥为主,辅以速效肥,回填地每亩用有机肥料300kg,并加固氮菌60kg或根瘤菌60kg。

(5)种植作物花生,马铃薯,豆类,棉花,芝麻,玉米,油菜等,都可以选用。

2.2.2生态湿地

依托塌陷区积水面,生态修复手段包括通过修建景观园路、亲水平台及驳岸等,优雅自然地接驳周边乡村道路;利用景观乔木和灌木花草地被以及沿水岸、园路,精心布置各类浅水、浮水植物,采用高处有树、中间有花、低头有草的立体化搭配,全方位地对塌陷坑及积水区域生态修复。乔木的选择主要从生长适宜性、重金属耐受性、常绿落叶搭配、植物群落相生相克、花型花期、景观效果等几个方面考虑;水生植物从植物的生长特性出发,选择对重金属污染具有较强抗性,且花期长、花期错峰、易于栽种和养护,既能满足生态修复又能满足景观美感。

2.3污染耕地修复

通过对矿区污染耕地调查,受污染农田以开阔山谷为主,其次是丘陵坡地,污染元素主要为Cd,次为As、Pb、Cu、Zn等。部分耕地因污染、水塘漏水等原因而荒废,同时由于土壤中的重金属污染,使作物减产甚至无法存活,并有可能通过食物链进入人类体内,引起重金属毒害。

2.3.1污染耕地修复路线

由于该区域受污染耕地面积占比大,因此需对其产业链进行控制,并对其种植链进行严格控制。经中国麻科所资料证明及专家分析,利用麻类植物对土壤的吸附效应,经过多年累积,逐渐降低受污染农田中重金属的浓度,达到对受污染农田进行修复目的。红麻与苎麻对重金属吸附作用并无显著差异,但红麻种植抗逆性更强,种植投入少,操作更简便。红麻属于一年生纤维作物,适应性广,耐旱、耐涝和耐贫瘠,在湖南可以在4月中旬至6月下旬播种(苗期不耐涝,需要做到地势平整),生物学产量在15~24t/hm2,在重污染地方一年可以转移镉25~36g/hm2。红麻对镉、铅、锌等重金属有很好的吸收和经济价值,因此,该试点区污染耕地修复措施提出在受污染农田上种植红麻,以调整受污染农田产业链。同时,受污染农田灌溉系统不佳,沟渠渗漏堵塞,机耕道稀少,难以实现大面积机械化作业,按照“生态农田”要求,对受污染的耕地进行合理的整治和修复。

2.3.2污染耕地修复措施

受污染耕地的修复主要是通过种植红麻来调整产业链的结构来实现,包括耕地翻耕、细部平整、土壤培肥和红麻种植、加工等,种植期暂定3年。具体做法:耕地修复计划与产业引进相结合,引进专业种植企业通过土地流转形式,对污染耕地集中代耕代种进行红麻种植,并可在污染耕地范围基础上,适当扩大红麻种植范围。同时引进红麻加工厂等后续加工企业,形成制麻纤维,麻秆碳加工等相关产业链。从而既解决区内污染耕地重金属修复问题,同时为当地老百姓创造经济价值,并解决当地一部分就业问题。后期政府可考虑加大政策扶持力度,在生产、加工环节上给予工业用地支持、种植支持、设备支持等各项支持,使种植企业形成长久的农业产业持续生产经营能力和抵御市场风险的能力。

2.4生态水渠

受污染农田中部分渠道堵塞严重,渠道规格偏小,严重限制了农业水利灌溉,工作区南面的一处废弃石堆,经初步处理,部分渠道受损,此次计划对这一段进行整治。本次共设计了SQ1-SQ10、SQ30共11条水渠,其中SQ04、SQ05、SQ06、SQ07为Ⅱ型生态沟渠,SQ02、SQ09、SQ10、SQ30为Ⅲ型生态土沟,SQ08为Ⅵ型生态沟渠,Q01,SQ03为III型浆砌石渠。Ⅱ型生态沟渠是在原有沟底进行清淤、坡面清杂、修坡,在坑底进行平整,在素土之上铺100mm厚碎石垫层,垫层上铺一层混凝土防滑壁,坡面夯实,铺50mm厚粗砂垫层,铺设生态护坡连锁砌块,2块垒砌,规格尺寸500×300×100mm,空心处撒播草籽,上部C20混凝土压顶。在坡面上撒草种,在沟底清理淤泥,种植苦草,黑泥。将III类生态土沟布设于未动土带上,依据现场条件,按照一定的坡比进行开挖,并对坡面进行夯实,压实度不得低于93%,Ⅲ类生态土沟在机耕道上设ф0.5m排水涵管[4]。

试验结果表明,该系统具有较好的防渗效果。为了避免温度影响,在渠道底部的不均匀土层及陡峭的坡度上,应设置膨胀缝。在排水系统中,每隔10m设置一道膨胀缝,宽度为1~2cm,并用沥青板填充。在Ⅵ类生态沟的机耕通道上埋设直径0.8m的排水管。因水流挟沙较多,故设有I类沉式沙井4个,以避免水道阻塞。为了确保硬化渠具有良好的生态和生物多样性,本项目拟沿灌渠两侧各60m设置一条生物通道和生态池,其间距为30m,生物通道宽度为1.0m,坡面为1:2,用生态环保砖砌成。

3结语

综上所述,目前矿山地质环境问题十分严重,这些问题不仅造成了严重的经济损失,同时还会对生态环境造成一定的危害。因此,要加强对矿区地质环境的保护,防止地质环境问题产生,从而更好地促进经济健康稳定发展。

参考文献

[1]周聪,张冲,赵天尧,等.迁安市钰善露天白云石矿矿山地质环境问题与综合治理技术研究[J].内蒙古煤炭经济,2022(21):169-171.

[2]赵海亮.泾县矿区主要环境地质问题及危害与治理的研究[J].世界有色金属,2022(18):214-216.

[3]许姗姗,蒋艳娇,吴越.安徽省废弃矿山生态环境问题分区评价研究[J].西部资源,2022(1):69-71.

[4]徐友宁,张江华,何芳,等.西北地区矿山地质环境调查与防治研究[J].西北地质,2022,55(3):129-139.