金昌市龙景村某矿山地质环境问题及生态修复治理论文

2024-06-18 11:02:44 来源: 作者:liangnanxi

摘要:龙景村某矿山属历史遗留废弃矿山,开采方式为露天开采,由于长期无序开采,无序开挖山体,没有整体规划,在沟道内、坡体及采坑边随意堆放,压占土地资源,原始地貌被破坏,共形成3处矿洞、1处采坑、9处渣堆,形成1处不稳定斜坡地质灾害,为岩土质不稳定斜坡。采取地貌重塑+地质安全隐患消除+沟道渣堆清理+矿洞回填+植被恢复工程相结合的治理措施对矿山地质环境问题进行修复治理,通过生态修复治理实施可以修复矿山地质环境,提高区域生态条件,改善人民生活环境。

摘要:龙景村某矿山属历史遗留废弃矿山,开采方式为露天开采,由于长期无序开采,无序开挖山体,没有整体规划,在沟道内、坡体及采坑边随意堆放,压占土地资源,原始地貌被破坏,共形成3处矿洞、1处采坑、9处渣堆,形成1处不稳定斜坡地质灾害,为岩土质不稳定斜坡。采取地貌重塑+地质安全隐患消除+沟道渣堆清理+矿洞回填+植被恢复工程相结合的治理措施对矿山地质环境问题进行修复治理,通过生态修复治理实施可以修复矿山地质环境,提高区域生态条件,改善人民生活环境。

关键词:金昌市;龙景村某矿山;矿山地质;生态修复

1地质环境概况

某矿山位于金昌市宁远堡镇龙景村,地形地貌主要为山前戈壁倾斜平原地貌和侵蚀中低山地貌,出露地层主要为二叠系岩性以炭质页岩、粉砂岩、粗砂岩等为主和第四系地层,区内岩浆侵入,褶皱、断裂较发育,本区基本烈度为Ⅶ度,抗震设防烈度为Ⅶ度,该区设计基本地震动峰值加速度为0.15g。处于河西走廊平原工程地质区武威-潮水盆地稳定-较不稳定工程地质亚区,人类活动破坏严重。

2矿山开采引发矿山地质灾害

2.1不稳定斜坡基本特征

勘查区内发育的1处不稳定斜坡均因矿山开采形成,X1不稳定斜坡位于沟道上游右岸,因无序开采砂石矿形成了挖损面。斜坡总体呈西南-东北向展布,平面形态为线状,剖面呈折线状。根据物质组成,属岩土质斜坡。斜坡体坡底宽324m,坡高15m,坡面平均坡度约60。,坡向86。。坡体组成物质主要为第四系砂卵砾石和二叠系粉砂岩,挖损面周边坡体被第四系全新统残破积物覆盖。该斜坡由于无序开采,致使坡面岩土体破碎不堪,坡体上部形成凹陷面,局部较为陡峭,坡度50。~70。,坡体中部及下部由于开采需要,由渣土堆积为二级平台,一级台阶长120m,宽20m,高6m,坡度约为35。~55。;二级台阶长241m,宽15m,高10m,坡度45。~55。。挖损面后缘为原始斜坡坡面,坡面因岩体裸露、矿渣堆积的碎块石结构松散,目前稳定性较差,在降雨及地震等不利工况条件下,坡面局部松散物易发生崩、滑灾害。

2.2不稳定斜坡稳定性评价

根据不稳定斜坡所处的地质环境条件、临空特征及变形迹象,并与以往同类边坡失稳的条件进行类比,按照斜坡稳定性野外判别表,综合分析后判定不稳定斜坡X1稳定性较差,判定结果如下,坡脚临空性良好,无地表径流流经,岩土体干燥,坡度30。~45。,无支护措施。坡体平均坡度45。~65。,坡体结构松散,溜土时有发生。坡肩无明显位移,坡面存在积水地形,稳定性较差[1-2]。

2.3可能造成的损失分析

因不稳定斜坡位于沟道上游,沟域内无村庄及居民,仅有零散村民放牧经过,预测在施工过程中对施工人员有一定的威胁,故X1不稳定斜坡可能造成的损失均小于100万,即可能造成的损失均为小,评价结果,威胁对象为放牧村民、施工人员及牛羊,受威胁人数3~5人,直接经济损失10万~30万元,损失程度小。

2.4地质环境影响程度评价

现状条件下X1不稳定斜坡发生地质灾害的可能性较大,规模小-中等,影响分散性居民,可能造成的直接经济损失均为小。判定X1不稳定斜坡地质灾害对矿山地质环境的影响程度为较严重。

3矿山开采对含水层的破坏

该矿山矿区采矿方式为露天开采,主要对原始山体的坡面进行开挖,形成露天开采挖损面,开挖厚度小于30m,开挖山体位于地下水位以上,对地下水含水层基本无破坏,故矿山开采对矿区范围内含水层的破坏程度为较轻。

4矿山开采对地形地貌及景观的破坏

地形景观破坏是指因矿山建设或采矿活动而改变原有地形条件和特征,造成土地破坏、山地破坏、岩石暴露、植被破坏等,影响或破坏地质遗迹、人文景观、土地植被景观等,从而破坏矿山自然景观的观赏性、连续性、完整性、原创性等属性的现象[3]。

4.1开挖坡面及矿洞对地形地貌景观的影响和破坏

由于矿区内无序开采,未采取边开采边治理措施,破坏了沟域内两岸自然坡体,形成的1处挖损面和3处矿洞,挖损面基岩裸露坡高12~15m,坡宽120~324m,坡度45。~65。,挖损面植被完全被挖除,与周边地形地貌景观极不协调,开挖形成的挖损面对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大;开挖矿洞类型为竖井,深度10.5~14m,开挖矿洞与周边地形地貌景观极不协调,对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大。综合判断开挖坡面及矿洞对地形地貌景观影响严重。

4.2采坑及渣堆对地形地貌景观的影响和破坏

矿区内因常年无序开采形成了1处采坑及9处渣堆,坡脚和沟道内堆积的大量矿渣与周边原始的沟道的原始性、连续性和观赏性均造成了严重破坏,矿区内采坑及渣堆对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大;矿区内采坑及渣堆对沟道可视范围内进行挤占,对地形地貌景观影响较重。综合判断矿区内采坑及渣堆对地形地貌景观影响严重。

4.3矿区道路对地形地貌景观的影响和破坏

因矿山开采需要,矿区内修建了临时道路,道路宽约3~5m,为碎石道路,道路与周边地形不符,对周边原始的沟道的原始性、连续性和观赏性均造成了严重破坏,道路修建对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大。综合判断矿区道路对地形地貌景观影响严重。

5矿山开采对土地资源的破坏

根据“三调”数据,矿区内涉及的土地类型属其他草地、特殊用地、裸岩石砾地。矿山开采对土地资源的破坏包括开挖形成的挖损面及采坑对土地资源的挖损破坏、矿渣弃土及矿区道路对土地资源的压占破坏两个方面。

5.1挖损破坏

根据现场调查,矿区矿山开采形成了1处坡体挖损面、1处采坑和3处矿洞,坡面开采后坡面基岩裸露,临空面增大,水土流失严重,开采面坡势陡峻,局部近直立;采坑平均长84m、宽70m、深20~29m;开挖矿洞类型为竖井,深度10.5~14m。总挖损破坏面积2.34hm2。

5.2压占破坏

经调查,矿区范围内因无序开挖山体,没有整体规划,在沟道内、坡体及采坑边随意堆放,压占土地资源,原始地貌被破坏。矿区现状存在9处渣堆,堆放高度一般为0.5~9.0m,压占的废弃物以碎石土、废弃矿渣为主,碎石粒径一般5~20mm,最大达60mm,压占面积约6.19hm2,与周边环境产生较大差异,废渣堆放对现场沟道挤占严重,导致沟道排水不顺畅。

根据调查,现场ZD01-ZD05、ZD07-ZD09渣堆堆填高度在0.5~9.0m之间松散堆放,处于自然休止角状态,总体处于基本稳定-稳定状态;ZD06渣堆堆填高度在2.0~4.0m之间按采坑边坡顺坡松散堆放,坡度较陡,有易滑易崩现象,总体处于欠稳定-基本稳定状态。

5.3影响区

经调查,矿区范围内因矿山开采需要,在矿区内修建了临时道路,道路宽约3~5m,为碎石道路,由于长期堆料及转运临时修建矿区道路,土壤植被遭到破坏,导致植被无法自然生长,对土地资源形成破坏;渣堆、采坑、坡面挖损区之间由于采矿需要对土地资源破坏有一定的影响,形成影响区范围,影响破坏面积约8.93hm2。影响区与周边地形不符,对周边原始的沟道的原始性、连续性和观赏性均造成了严重破坏,道路修建对原生地地形地貌景观影响和破坏程度大,对勘查区可视范围内地形地貌景观影响较重。

6土地资源损害程度及对矿山地质环境的影响程度

6.1挖损土地损毁程度

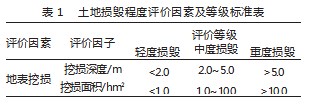

挖损土地损毁程度主要采用挖损深度、挖损面积两项指标进行评价(表1)。两项因子指标中有一项满足即判为该等级。矿区范围内对土地资源挖损程度为重度损毁。

6.2压占土地损毁程度

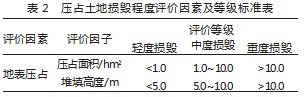

压占土地损毁程度主要采用堆填高度、压占面积两项指标进行评价(表2)。两项因子指标中有一项满足即判为该等级。勘查区内对土地资源压占损毁程度为轻度-中度损毁。

6.3土地资源损坏对矿山地质环境的影响程度

综上所述,开采活动对勘查区内地质环境造成了很大影响和破坏,主要的地质环境问题包括对土地资源挖损和压占,损毁土地资源面积合计8.53hm2,对地形地貌景观的影响和破坏,影响破坏面积为8.93hm2。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223—2011),综合评价矿区矿山存在的主要地质环境问题对矿山地质环境的影响程度为严重。

7生态修复治理措施

根据某矿山地质环境问题以及危害范围、破坏方式等,按照因地制宜、景观相似性原则开展恢复治理工作。生态修复治理措施为:地貌重塑+地质安全隐患消除+沟道渣堆清理+矿洞回填,该项目区最终开挖方量为83974m3,回填方量为83975m3,挖填差为1m3,挖填方量基本平衡,具体设计叙述如下:

7.1地貌重塑

矿区由于挖损形成规模不一的不稳定斜坡,对斜坡进行削坡卸荷和坡脚蓄坡的处理方式,消除安全隐患,削坡方量用于回填采坑和坡脚蓄坡。对各矿区进行场地修整,使治理区域地形地貌景观与周边一致,采用装载机、挖机或人工对废渣堆进行渣堆平整和采坑回填,作业过程中根据各矿区实际情况选择治理工具,避免二次破坏。项目区破坏面积较大,渣堆分布广且方量大,渣堆压占区域、挖损区与周边原始地貌形成较大差异,矿区共分布渣堆9处,采坑1处,斜坡1处,地貌重塑后最大程度消除渣堆压占、挖损区挖损对地形地貌景观的影响。

具体施工内容包括:对矿区ZD6、ZD7、ZD8、ZD9依设计线进行开挖平整,开挖方量回填至CK01,对采坑进行坡脚蓄坡回填,蓄坡后CK01东西走向坡比为1:4(14。),整体回填坡高为20.85m,南北两侧坡体坡比为1:2(27。),设计坡高4~10m,该段施工主要参考设计剖面21、22、23、26、27、28、29;对X06利用ZD01、ZD02、ZD03进行坡脚蓄坡、反压回填,放坡坡比为1:2.5(22。),剖面15、16、25涉及区域利用渣堆蓄坡反压回填,共筑坡3级,马道两个,筑坡坡比为1:2.5(22。),马道宽为4m;剖面17控制区域进行分段式回填蓄坡,Ⅰ、Ⅱ级坡进行回填蓄坡,蓄坡坡比为1:2.5,Ⅲ级坡进行半削半填,坡比为1:2(27。);剖面18、19、23、24控制区域放坡Ⅰ级,均采用半削半填的方式进行坡面修整,剖面18、19控制区域放坡坡比为1:2,23、24控制区域放坡坡比为1:2.5,以上回填区域均需进行压实处理,压实系数0.85。

7.2地质安全隐患消除

矿区共分布1处不稳定斜坡,由早期修建矿区道路形成,主要威胁对象以周边牧民和家畜为主,该斜坡在地貌重塑期间利用坡顶削坡卸荷、坡脚蓄坡回填进行消除。

7.3沟道渣堆清理

矿区沟道内共涉及4处渣堆,分别为ZD01、ZD02、ZD03、ZD04,该4处渣堆压占面积较大,但渣堆厚度较小,为保证地貌景观相似性原则,施工期间利用机械对渣堆进行0.3m的下挖,将以上4处渣堆清运回填至ZD05和X1处进行坡脚蓄坡,渣堆清运后对压占区域进行修整,与周边原始地貌一致为止,修整后的压占区域不得留有浮渣;ZD1、ZD2清理方量为8154m3,清理运距为300m,ZD3、ZD4清理方量为11465m3,清理运距为200m。

7.4矿洞回填

项目区共分布3个矿洞,为方便实施,统一纳入区块1进行治理,各矿洞开挖面积3.2~9.5m2不等,利用矿洞周边渣堆进行夯实回填,回填至距洞口60cm处利用后利用C25混凝土盖板进行封口处理,封口后洞口30cm利用碎石土进行覆盖,竖井在洞口周边拉设围栏并设计警示牌[4-5]。

7.5植被恢复工程设计

由于采矿区域已破坏原有生态系统,大面积板结、基岩裸露、大粒径土和废弃渣堆覆盖,植被无法正常生长,故对破坏区进行覆土作业,重建生态系统,促使植被生长,由于当地自然条件严苛,生态系统脆弱,为避免二次破坏不单独进行设立取土场,直接采用剥土回覆,对矿区渣土进行筛分处理集中堆放后进行场地平整,平整后对表层进行覆土,覆土厚度0.3m,再进行播撒草籽绿化。

根据周边植被类型,将项目矿区植被恢复为草地。从地方环境治理入手是本矿区生态恢复与治理工程的重点之一。该地区生态修复的主要目标是整治矿山废弃物,减少水土流失。植物和草种主要选择生物量大、根系发达的多年生草本植物。根据生态植被恢复标准,参考邻近矿山的生态恢复经验。本项目草种选择多年生、根系发达、适宜本土生长的骆驼蓬、芨芨草、披碱草等,选择春、夏季植草绿化,最好是气温适宜的雨后。

由于项目区自然生态环境比较脆弱,年度降雨量较小,对播撒草籽区进行养护工程设计,金川区年平均降水量为202mm,养护期为播撒草籽后的三个月,主要养护内容为淋水,养护期结束后自然恢复,不再进行养护工作。

参考文献

[1]姜珺文.永昌县某废弃煤矿生态修复治理工程设计[J].冶金与材料,2023,43(5):175-177.

[2]朱晓璐.甘南某金矿区矿山地质环境及恢复治理研究[J].世界有色金属,2022(17):142-144.

[3]刘青松.甘肃省靖远县某采煤沉陷区地质环境评估及治理研究[J].西部探矿工程,2022,34(6):30-32+35.

[4]周虎东.甘肃省东峡矿区矿山地质环境影响评估及土地复垦措施[J].中国井矿盐,2022,53(2):31-33+37.

[5]周兵,左全虎,张国祥.浅析冕宁县大顶山铁矿矿山地质环境治理[J].四川有色金属,2023(2):66-69.