工程地质勘察与地质灾害风险评估的一体化研究论文

2024-06-17 13:52:45 来源: 作者:liangnanxi

摘要:现阶段的工程领域中,地质灾害的防范与治理至关重要。文章将探讨工程地质勘察与地质灾害风险评估的一体化研究方法,通过综合分析工程地质勘察数据,结合地质灾害风险评估理论,建立一体化研究框架,从而准确预测并减轻潜在风险,旨在提高地质灾害预警与防治水平。研究内容包括勘察技术优化、风险评估模型构建以及实际案例分析,旨在为工程安全提供更科学、更全面的依据,为相关行业提供研究参考。

摘要:现阶段的工程领域中,地质灾害的防范与治理至关重要。文章将探讨工程地质勘察与地质灾害风险评估的一体化研究方法,通过综合分析工程地质勘察数据,结合地质灾害风险评估理论,建立一体化研究框架,从而准确预测并减轻潜在风险,旨在提高地质灾害预警与防治水平。研究内容包括勘察技术优化、风险评估模型构建以及实际案例分析,旨在为工程安全提供更科学、更全面的依据,为相关行业提供研究参考。

关键词:工程地质勘察;地质灾害;风险评估;一体化研究;预警防治

1工程地质勘察的基本原理与技术方法

工程地质勘察是工程建设前不可或缺的一项工作,其主要目的是通过对工程场地的地质环境进行详细的调查和研究,为工程的设计、施工和运营提供可靠的地质资料和数据支持。工程地质勘察的基本原理和技术方法涵盖了多个方面,下面将对其进行详细阐述。

1.1基本原理

1.1.1整体性原理

工程地质勘察应将工程场地作为一个整体进行考虑,综合考虑场地内各种地质因素之间的相互关系和影响,以揭示整个场地的地质特征和规律。

1.1.2区域性原理

地质条件是区域性的,不同地区的地质环境差异较大。因此,工程地质勘察应根据工程所在地的区域地质背景,进行有针对性地勘察和研究。

1.1.3地质历史原理

地质条件是历史演化的结果,通过对地质历史的研究,可以了解场地的地质演化过程,预测未来地质环境的变化趋势。

1.1.4综合分析原理

工程地质勘察需要对各种地质资料进行综合分析和评价,包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、工程地质条件等,以得出全面的地质评价结论[1]。

1.2技术方法

1.2.1野外地质调查

通过野外实地踏勘、观察和研究,了解场地的地形地貌、地层岩性、地质构造等基本地质条件,为后续工作提供基础资料。

1.2.2钻探技术

钻探是工程地质勘察中常用的技术手段之一,通过钻探取样,可以了解地层岩性、厚度、产状等信息,为地质评价提供依据。

1.2.3地球物理勘探

地球物理勘探是利用物理原理和方法,通过测量和解释地球物理场的变化,推断地下地质条件的一种技术。常见的地球物理勘探方法包括电阻率法、磁法、声波法等。

1.2.4地球化学勘探

地球化学勘探是通过分析地下水和岩土中的化学元素及其含量变化,推断地下地质条件的一种方法。该方法对寻找地下水、矿产资源等具有一定的应用价值。

1.2.5数值模拟与分析

随着计算机技术的发展,数值模拟与分析在工程地质勘察中的应用越来越广泛。通过数值模拟,可以模拟地质体的应力场、渗流场等,为工程设计和施工提供更为精确的数据支持[2]。

总之,工程地质勘察的基本原理和技术方法是确保工程建设安全、稳定和经济的重要手段。在实际工作中,应根据具体工程需求和场地条件,选择合适的勘察方法和手段,确保勘察结果的准确性和可靠性。同时,随着科学技术的不断发展,新的勘察技术和方法将不断涌现,为工程地质勘察提供更加广阔的应用前景。

2地质灾害风险评估的理论框架

地质灾害风险评估是预防地质灾害、减轻其对社会和经济影响的重要手段。构建一个全面而系统的地质灾害风险评估理论框架,有助于对地质灾害的发生概率、可能造成的损失以及防治成本进行综合分析和评价,从而制定出科学、有效的地质灾害防治策略。

2.1基本概念

地质灾害风险评估是指在特定地质环境下,对地质灾害发生的可能性、危害程度和潜在影响进行定性和定量分析的过程。其目的是确定地质灾害的风险水平,为防灾减灾决策提供科学依据。

2.2理论框架构建

地质灾害风险评估的理论框架包括以下几方面:

2.2.1地质灾害识别

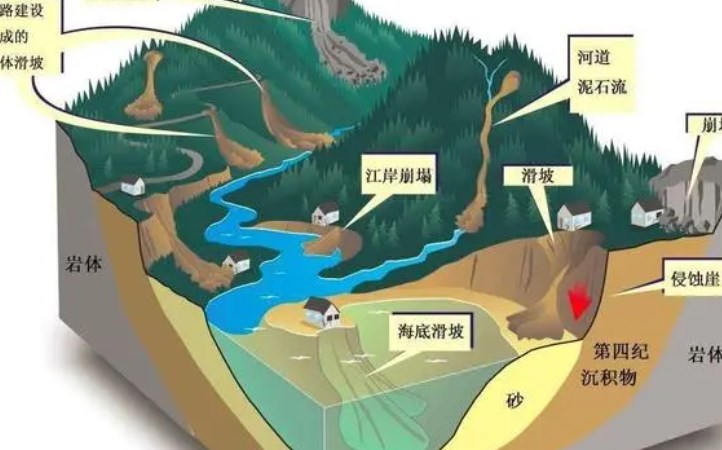

首先需要对地质灾害的类型、规模、分布和发生规律进行识别和分析,这是评估的基础。

2.2.2地质灾害易发性评价

通过对地质环境因素的综合分析,评估地质灾害发生的可能性,包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等多个方面。

2.2.3地质灾害危险性评估

在易发性评价的基础上,结合地质灾害的历史发生情况和人类活动的影响,评估地质灾害的危险性。这需要对地质灾害的发生概率、可能造成的损失以及影响范围进行综合分析。

2.2.4地质灾害风险评估

综合考虑地质灾害的危险性、承灾体的脆弱性以及防灾减灾能力,评估地质灾害的风险水平。这需要对不同承灾体(如居民、建筑物、交通线路等)的脆弱性进行分析,并结合防灾减灾措施的效果进行评价[3]。

2.2.5地质灾害风险区划

根据地质灾害风险评估的结果,将评估区域划分为不同的风险等级,为地质灾害防治提供决策依据。

2.3理论框架的应用

2.3.1收集基础资料

包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等基础地质资料,以及地质灾害历史发生情况、承灾体分布和防灾减灾能力等相关资料。

2.3.2建立评估模型

根据地质灾害风险评估的理论框架,建立适合评估区域的评估模型。这需要考虑评估区域的具体地质环境和承灾体特征。

2.3.3进行风险评估

利用评估模型对地质灾害的风险进行评估,得出不同风险等级的区域划分结果。

2.3.4制定防治措施

根据风险评估结果,制定相应的地质灾害防治措施。这包括预警监测、工程治理、搬迁避让等多种手段。

总之,地质灾害风险评估的理论框架是地质灾害防治工作的重要组成部分。通过构建全面而系统的理论框架,可以更好地了解和评估地质灾害的风险水平,为防灾减灾决策提供科学依据。

3工程地质勘察与地质灾害风险评估的结合点分析

工程地质勘察与地质灾害风险评估在工程建设和地质灾害防治中具有举足轻重的地位。二者虽然各有侧重,但在实际操作中,它们之间存在紧密的联系和结合点。这些结合点不仅体现在理论层面上,还贯穿在实际的工程实践中。

3.1理论基础的互补性

工程地质勘察主要关注的是地质体的赋存状态、工程特性及其与工程建设的相互关系,其核心在于为工程建设提供可靠的地质依据。而地质灾害风险评估则侧重于对地质灾害发生概率、危害程度以及潜在影响的评估,旨在为地质灾害的预防和减灾提供决策支持。两者的理论基础虽然各有特色,但都是基于地质学的原理和方法,具有互补性。工程地质勘察为地质灾害风险评估提供了基础数据和地质背景,而地质灾害风险评估则是对工程地质勘察成果的深化和应用[4]。

3.2数据共享与整合

工程地质勘察和地质灾害风险评估都需要大量的基础数据支持。这些数据包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等基础地质资料,以及地质灾害历史发生情况、承灾体分布和防灾减灾能力等相关信息。通过数据共享和整合,可以避免重复采集和处理数据,提高工作效率。同时,这些数据也可以相互验证和补充,提高数据的准确性和可靠性。

3.3灾害识别与评价的协同

工程地质勘察在灾害识别方面发挥着重要作用,通过对地质体的详细调查和分析,可识别出潜在的地质灾害隐患。而地质灾害风险评估则需要对这些隐患进行进一步的评价和预测。两者在灾害识别与评价上具有协同性,工程地质勘察可为地质灾害风险评估提供直接的地质证据和依据,而地质灾害风险评估则可对工程地质勘察成果进行定量化和系统化的评价。

3.4防治策略的一致性

工程地质勘察和地质灾害风险评估的最终目的都是为了保障工程建设的安全和稳定,减轻地质灾害对社会和经济的影响。因此,在防治策略上,两者具有一致性。通过结合工程地质勘察和地质灾害风险评估的结果,可以制定出更加科学、有效的地质灾害防治策略,提高防灾减灾的效率和效益。

4一体化研究方法的构建与实施

在工程地质勘察与地质灾害风险评估领域,一体化研究方法的构建与实施是提升防灾减灾能力的关键。该方法不仅整合了传统勘察技术,还融入了风险评估的先进理念,使得工程地质数据与灾害风险信息得以高效利用,进而为工程安全提供更加全面的保障。

4.1核心框架

一体化研究方法的构建首先需要确立一个核心框架,该框架包括数据收集、处理与分析、模型建立、风险评估以及决策支持等关键环节。数据收集环节强调对地质环境信息的全面捕捉,包括地形地貌、地层岩性、地质构造等基础数据,以及历史地质灾害记录、承灾体分布等信息。数据处理与分析环节则注重数据的清洗、整合和深度挖掘,以揭示地质体与地质灾害之间的内在联系。模型建立环节则依据风险评估理论,构建适合特定区域的评估模型,实现地质灾害发生的概率预测和危害程度评估。最终,决策支持环节将基于前述分析,为工程设计和灾害防治提供科学依据。

4.2实施步骤与关键技术

在实施一体化研究方法时,要遵循一系列步骤,并关注关键技术的应用。首先,开展详细的现场调查,获取第一手的地质环境数据。随后,运用现代数据处理技术,如GIS、遥感等,对数据进行整合与分析。在此基础上,建立地质灾害风险评估模型,采用定性与定量相结合的方法,评估地质灾害的风险水平。最后,根据风险评估结果,制定相应的防灾减灾措施,并进行效果评估与反馈。在实施过程中,关键技术的选择与应用至关重要。例如,GIS技术能够提供强大的空间数据处理与分析功能,有助于揭示地质灾害的空间分布规律;遥感技术则可以实现对大范围区域的快速监测与识别,提高数据获取的效率;数值模拟技术则能够模拟地质灾害的发生过程,为风险评估提供更为精确的数据支持[5]。

4.3优势与挑战

一体化研究方法的构建与实施具有显著优势。首先,它能够实现工程地质勘察与地质灾害风险评估的无缝对接,提高数据利用效率。其次,通过整合多种技术手段,能够更为全面地揭示地质灾害的发生规律与危害程度。最后,一体化方法能够为工程设计和灾害防治提供更加科学、有效的决策支持。然而,一体化研究方法的实施也面临一些挑战。例如,不同数据来源的整合与标准化、风险评估模型的建立与验证,以及实际应用中的可操作性等问题都需要进一步探索与解决。

5一体化研究的应用实例分析

某工程位于地质条件较为复杂的山区,历史上曾发生过多次山体滑坡和泥石流等地质灾害,对当地居民的生命财产安全构成了严重威胁。为了有效预防和减轻地质灾害的影响,决定采用一体化研究方法进行勘察和风险评估。

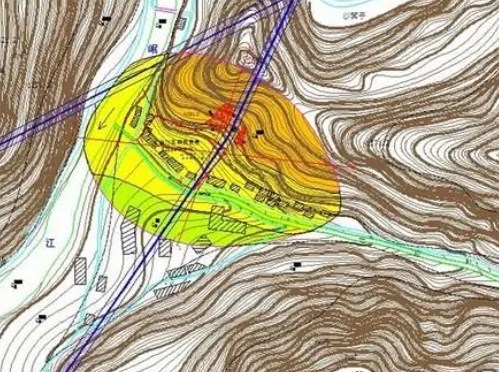

在实施过程中,工程团队进行了详细的现场调查,收集了大量的地质环境数据。随后,运用GIS和遥感技术对这些数据进行了整合和分析,成功识别出了潜在的地质灾害隐患。在此基础上,建立了地质灾害风险评估模型,对潜在隐患进行了定量化和系统化的评估。

通过一体化研究方法的应用,工程团队不仅获得了关于地质灾害风险的详细信息,还制定了一系列针对性的防治措施。这些措施包括加强监测预警、实施山体加固、优化排水系统等。在实际应用中,这些措施显著提高了工程的安全性和稳定性,有效降低了地质灾害发生的概率和影响程度。

此外,一体化研究方法的应用还为当地政府提供了决策支持。政府根据风险评估结果,优化了资源配置,加强了防灾减灾能力建设,不仅提高了当地居民的生活质量,为当地经济的可持续发展提供了有力保障。

6工程地质勘察与地质灾害风险评估的未来发展方向

随着全球气候变化和人类活动的加剧,工程地质勘察与地质灾害风险评估面临着前所未有的挑战和机遇。未来,这一领域的发展方向将更加注重技术创新、跨学科融合和智能化应用。

技术创新是推动工程地质勘察与地质灾害风险评估发展的核心动力。未来,将有更多先进技术的应用,如无人机、机器人、物联网等,这些技术将大大提高数据获取和处理的效率,能够更快速、准确地识别地质灾害隐患和评估风险。

跨学科融合也是未来发展的重要趋势。工程地质勘察与地质灾害风险评估不仅涉及地质学,还与气象学、水文学、环境科学等多个学科密切相关。通过跨学科融合,可以更全面地了解地质灾害的发生机制和影响因素,从而提高风险评估的准确性和可靠性。

智能化应用是未来工程地质勘察与地质灾害风险评估的另一个重要方向。随着人工智能、机器学习等技术的发展,可以建立更加智能的风险评估模型,实现自动化监测、预警和决策支持。这将大大提高地质灾害防治的效率和效益,为保障人民生命财产安全提供更加有力的科技支撑。

7结语

工程地质勘察与地质灾害风险评估的未来发展,需应对挑战,把握机遇,技术创新、跨学科融合与智能化应用将成为关键。期待通过这些努力,为地质灾害防治和工程安全提供更加精准、高效的科技支持,共同守护人类生命财产安全。

参考文献

[1]卢煌煌.基于大数据聚类挖掘的铁路工程地质条件评价模型研究[D].成都:电子科技大学,2021.

[2]杜显祥.杭州市鸬鸟镇典型边坡地质灾害风险评价[D].北京:中国地质大学(北京),2020.

[3]娜仁高娃.隧道地质灾害风险评估及超前地质预报方法研究[D].长春:吉林大学,2014.

[4]李彦宝.基于GIS的地质灾害风险评估系统研发与应用[D].北京:中国地质大学(北京),2008.

[5]孟庆华.秦岭山区地质灾害风险评估方法研究[D].北京:中国地质科学院,2011.