捷大坂一带铁矿构造特征及成矿规律论文

2024-06-14 09:52:27 来源: 作者:zhoudanni

摘要:甘肃省肃北县捷大坂一带地区各类矿产分布广泛,构造演化活跃,成为了以铁、金、铜、锰等为代表的金属矿产富集区,通过对区内铁矿床的地质作用、构造特征、矿化蚀变和成矿模式研究,总结了成矿地质体、成矿构造及成矿结构面,成矿特征标志,通过演化规律为寻找铁矿提供了探索。

摘要:甘肃省肃北县捷大坂一带地区各类矿产分布广泛,构造演化活跃,成为了以铁、金、铜、锰等为代表的金属矿产富集区,通过对区内铁矿床的地质作用、构造特征、矿化蚀变和成矿模式研究,总结了成矿地质体、成矿构造及成矿结构面,成矿特征标志,通过演化规律为寻找铁矿提供了探索。

关键词:捷大坂;铁矿;成矿规律

肃北县捷大坂一带矿产资源丰富,铁矿与区域上的镜铁山铁矿、桦树沟铁矿、刃岗铁矿和塔里干沟铁矿有相似的成矿地质背景。矿床类型为沉积变质型铁矿,主要以长城系桦树沟组建造为主,近年来,陆续实施了甘肃省肃南县吊大坂-古浪峡钨铜矿评价、甘肃祁连地区小柳沟—后长川一带钨资源评价、甘肃省肃北县塔尔沟地区矿产远景调查、甘肃省肃北县捷大坂铁矿调查评价等一系列项目,对周边找矿勘查起到积极作用。

1区域地质

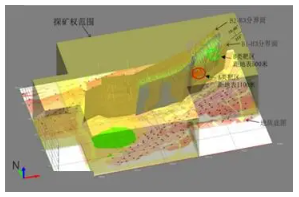

捷大坂位于北祁连地区,前寒武纪地层区划隶属祁连—北秦岭地层区,祁连地层分区;古生代—新生代地层区划隶属华北—柴达木大区,祁连地层区,北祁连地层分区,勘查区大地构造位置位于柴达木—华北板块(Ⅲ),祁连早古生代造山带(II-2)的北祁连新元古代—早古生代沟弧盆系(III-2-2)之走廊南山岩浆弧(III-2-2-2)。区域具有多旋回复杂的造山带演化历史,形成复杂的沉积建造和岩浆组合,区内构造型式丰富多样,构造变形复杂强烈。区域构造总体以褶皱构造为主,分基底褶皱和盖层褶皱,多呈北西向展布。区域主要断裂构造呈北西西向展布,控制二级单元内各种构造面和褶皱枢纽,成为该地区的主体构造格架;后造山阶段形成的北东东向断裂系统,主要表现为对北西西向断裂构造的错断和截切。成矿区带划分属于柳沟峡—九个青羊元古宙、加里东期铜、金、铅锌、铁(铬)成矿带东段之九个大坂—石油河脑西山—红石拉排—镜铁山成矿远景区,该地段是铁矿产成矿的有利地段。出露地层主要有中元古代长城系,早生代寒武系、奥陶系,中生代白垩系及新生代第四系。区内岩浆活动很频繁,侵入岩酸性至基性均有出露。区域上多呈岩基或岩株产出。各岩体的侵入时间主要是在加里东,仅局部的闪长岩为海西期产物。脉岩由酸性到超基性的脉岩均有,规模一般不大,延伸长度一般小于100m,宽约1m~2m。常沿节理裂隙或顺断层侵入,以北西—南东向为主,与区域构造线基本一致。空间分布上看,脉岩一般发育在岩体的外围,和构造断裂带附件。时间上看,皆属加里东晚期。

勘查区变质作用以区域变质作用为主。早元古代北大河岩群片岩组为变质岩地层。主要变质岩石有各类片岩、少量的片麻岩及大理岩等。岩石变质程度达中—低级。寒武纪早期黑茨沟组为区域低温动力绿片岩相变质岩系,岩石受变质程度相对较弱。

调查区所在区域处在北祁连西段重力低值区,梯度带的重力值由北向南由-315mgl下降到-355mgl,重力轴向与区内构造线方向一致,为北西向展布。祁连山重力低值区以布格重力较低为特征,但重力低值异常总体反映较完整。区域地球化学场包括捷大板地区在内的整个祁连山地区是在富含Cu、Fe成矿元素的统一基底变质岩系基础上发展演化的,故Cu、Fe元素在区内具有明显的继承、迁移分异等特点,表现在区内地球化学场具明显的分区性、分带性和叠加性。总体而言,Cu、Fe元素在区内地层中离散度小,分布均匀,不利于成矿,但往往作为伴生元素出现在各类异常组合中,预示着铜矿仅可能作为伴生矿存在于各类矿床中。

区域内矿产资源较丰富,以铁、铜矿尤为突岀,在时间演化上具多旋回、多期次的成矿特征。目前已发现的赋矿层位和含矿地质体较多,其时间跨度也较大。从长城系—志留系,从中基性—基性—超基性岩脉,从含铜石英脉—破碎蚀变带,都有矿床(点)或矿化线索分布,主要为金、铁、铜镍、铅、锌、钨、钒、石油、煤、白云岩等,部分已开采或正在开采。长城系桦树沟组是捷大坂一带的主要含矿地层,铁矿赋矿层位主要是长城系桦树沟组的含铁碎屑岩段,主要岩性组合为千枚岩、板岩、变质砂岩、结晶灰岩等,该层位在区内出露较广泛,产状相对稳定,矿体中局部矿化不均匀,呈透镜状,围岩主要为粉砂质板岩、石英岩、大理岩等。

2构造特征

捷大坂一带长城纪桦树沟组(Chh)为主要含矿地层,主要出露在双石咀以北一带,整体呈层状展布,地貌上多以陡峭的山体为主。主要岩性组合为结晶灰岩、微晶灰岩、白云质灰岩夹砂岩。该岩组横向延伸较稳定,标志层(铁矿层)较清楚。自下而上碎屑岩粒度变细,反映了该岩组是海平面上升阶段水体由浅入深的海进沉积体系域(TST),其中的薄板状泥灰岩、含炭硅质板岩等是深水欠补偿的饥饿沉积段(CS),含铁层位是深水陆源碎屑欠补偿状态下的热水沉积。总体反映了临滨过渡带至远滨的低能环境特点。该岩组浅变质碎屑岩具明显的绢云母化、碳酸盐化,并有同生角砾发育,反映了热水作用及后期热液蚀变作用较强。

断裂构造十分发育,以断裂为主,褶皱不发育,断裂构造整体和区域构造一致,呈北西西展布,控制二级单元内各种构造面和褶皱枢纽,成为该地区的主体构造格架。断层破碎带内岩石较为破碎,破碎带被大量的石英细脉、方解石细脉充填。目前主要有三组断裂,近东西向、北西向和北北东向。整体走向北西向。在北西向断裂为该区主断裂,北东向断裂为次级断裂。从时间来看,最早为北西向断裂、其次为近东西向断裂、最晚为北北东向断裂。

北西向断裂,主要发育有五条,主要分布在捷达坂沟-平达坂沟一带,呈平行展布,分别为北大河岩群二岩组与黑茨沟组界线、黑茨沟组与桦树沟组界线,桦树沟组与熬油沟组界线。断裂总体表现为南倾的逆断层,断裂具多期活动的特征。该组断裂控制了地层展布方向,同时控制矿体的延伸方向。

近东西向断裂为北大河岩三岩组与长城纪地层接触界线,从区域上,该断裂截断长城纪地层向南东方向展布,北北东向断裂为区内的次级断裂,为白垩纪下沟组与长城纪桦树沟组界线。近东西向、北北东向断裂对区域铁矿主要起破坏作用。

侵入岩在捷大坂沟一带不发育,但周边捷大坂西侧、吊大坂东、吊达坂南一带岩浆活动很频繁,侵入岩酸性至基性均有出露。各岩体的侵入时间主要是在加里东,仅局部的闪长岩为海西期产物,脉岩较发育,由酸性到超基性的脉岩均有,规模一般不大,延伸长度一般小于100m,宽约1m~2m。常沿节理裂隙或顺断层侵入,以北西-南东向为主,与区域构造线基本一致。空间分布上看,脉岩一般发育在岩体的外围,和构造断裂带附件。时间上看,皆属加里东晚期。主要的脉岩有辉长岩脉、辉绿玢岩脉、闪长玢岩脉、石英闪长岩脉、花岗岩脉、正长花岗岩脉等。

3成矿特征

地层和岩石出露情况来看,调查区范围内地层较老,演化形成时间长,出露岩性较多,岩性复杂,沉积岩、变质岩和岩浆岩在调查区均有出露。区内沉积岩有灰岩、砂岩等,调查区中部低背景场值区岩性基本为灰岩及大理岩等,砂岩大多变质程度较高,形成板岩等变质岩;岩浆岩中火山岩以玄武岩和安山岩为主,侵入岩以中性岩和基性岩为主,中性岩主要为闪长岩、闪长斑岩等,基性岩为辉长岩、辉绿岩等;变质岩有千枚岩、石英片岩、大理岩、蛇纹岩等,类型较多。区域上磁异常较为发育,其中中强度磁异常主要为磁铁矿、侵入岩及火山岩引起,弱磁性异常可能为火成岩体或含有磁性矿物(磁铁矿、褐铁矿等)的火成岩体引起。

异常带普遍表现为异常峰值断续分布,并有散点异常,具有团块状、串珠状或短轴状分布的特征。这反映出异常体(或矿化体)有团块分布或沿构造分散侵入分布的特征。部分异常带,表现为与沟壑相伴产出,沟壑的断裂构造特征较为明显,这说明这些异常带的形成可能与断裂构造有关。进一步分析,若异常带与断裂构造有关,则指明了热液活动的构造区带,间接说明这不仅是寻找铁磁质的构造区带,也是在其周边寻找其他多金属矿的构造区带。已发现的磁测异常带,多呈北西西向或北西-南东向展布,据此推断区域内主要成矿构造区带可能亦为北西西向或北西-南东向展布。

从磁化率和剩磁强度测定统计结果来看,调查区内磁铁矿石及含磁铁矿各类岩石的磁化率最高,表现为强磁性,最大值达55931×10-5SI,随着磁化强度降低磁化率也随之降低,平均值达到9120×10-5SI;岩浆岩次之,岩浆岩中,辉绿岩、玄武岩等基性岩磁性强,闪长岩、安山岩等中性岩磁性较强;沉积岩磁化率低,调查区内磁性最低的岩石为灰岩和大理岩,表现为弱磁性,沉积岩的地层在调查区整体上也呈现弱磁异常;变质岩的磁性变化较大,磁性强度与母岩有很大关系,母岩为岩浆岩的变质岩磁化率普遍高于母岩为沉积岩的变质岩,如蛇纹岩磁化率可平均达到306×10-5(SI),而大理岩磁性强度则较小;方解石脉、石英脉等脉岩表现为抗磁性。

有的高值磁异常以查证磁铁矿引起,强磁异常可作为勘查区磁铁矿找矿直接标志,有的中等强度磁异常也为隐伏磁铁矿化地层引起。

区内亲铜元素(Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg等)、亲铁元素(Fe、Co、Cr、Ni、V、Ti等)以及钨钼族元素(W、Sn、Bi、Mo)的叠加、迁移和富集成矿。Cu、Fe元素在区内地层中离散度小,分布均匀,不利于成矿,但往往作为伴生元素出现在各类异常组合中,预示着铜矿仅可能作为伴生矿存在于各类矿床中。区内Cu、Fe元素在地表主要在绿色千枚岩、绢云母千枚岩、硅化大理岩及石英脉中富集,在基性、超基性岩体外接触带处和断裂破碎带中也有一定富集。

勘查区成矿条件与镜铁山铁矿和矿区外围发现的铁矿点,如天宝窗沟铁矿点,黑大坂铁矿点,西岔铁矿点等成矿条件基本相同,具有良好的成矿地质背景。

4成矿规律

调查区大地构造位置处于北祁连早古生代褶皱带之走廊南山岩浆弧,构造变形复杂;成矿区带划分属于九个大坂—石油河脑西山—红石拉排—镜铁山成矿远景区,该地段是铁矿产成矿的有利地段。区域矿产具有呈带成系列产出的特征,前人就区域现有的矿床类型和时空分布特征划分出四个矿床成矿系列,即中晚元古代镜铁山铁矿床成矿系列、加里东晚期铅锌矿床成矿系列、加里东末期与花岗岩有关的钨多金属成矿系列和印支期金矿床的成矿系列,区域成矿条件良好。

调查区主要出露地层为中元古代北大河岩群、长城系纪熬油沟组、长城系桦树沟组、寒武纪黑茨沟组。长城系桦树沟组含铁碎屑岩段是调查区的主要赋矿层位。该层位出露较广泛,产状相对稳定,有寻找沉积变质型铁矿的基本条件和较大空间。

4.1成矿地质体

沉积变质型铁矿床(点)形成最早,多属沉积变质-后期热液改造作用的产物。而火山岩型铜矿和基性-超基性岩型铜矿则形成较晚,主要为后期构造和岩浆活动的产物。零星分布于前长城系、志留系及花岗岩体中的个别铜矿点,按其成矿地质条件分析,与上述铜矿成因类型基本相似,同属构造-岩浆活动后期热液作用的产物。成矿条件与镜铁山铁矿和矿区外围发现的铁矿点,如天宝窗沟铁矿点,黑大坂铁矿点,西岔铁矿点等成矿条件基本相同。4.2成矿构造

目前沉积变质型矿床(点)在空间上主要分布于中祁连加里东隆起带内,严格受特定层位(桦树沟组)和特定构造(北西西向韧脆性断裂、褶皱带)的控制。区域上该类型铁矿床含矿地层为长城系桦树沟组,在区内其物质组成由底到顶分别为中基性火山岩、浅变质碎屑岩夹铁矿层、厚层状碳酸盐岩;通常来说,沉积矿床受特定的岩相控制,并存在一定的相变规律,形成特有的沉积矿床分带;这不仅反映了矿床成因特征,而且指出空间分布规律。海盆浅部以沉积氧化物相为特征,而深部以硫化物相为特征。构造主要为断裂构造,整体和区域构造一致,呈北西西展布。区域构造总体以褶皱构造为主,分基底褶皱和盖层褶皱,多呈北西向展布。区域主要断裂构造呈北西西向展布,控制二级单元内各种构造面和褶皱枢纽,成为该地区的主体构造格架。

4.3成矿特征

矿床成因类型为沉积变质型,主要围岩为含铁的泥质或粉砂质泥岩,其次为钙质泥岩或石灰岩。找矿标志主要有:①长城纪桦树沟组碎屑岩段,成矿构造以沉积为主的复合构造;②强磁异常,磁性体引起的磁异常变化特征明显,异常展布具有一定的方向性,主要呈带状和串珠状展布。磁性体在深部有较好的延伸,有寻找隐伏磁铁矿的潜力;③围岩蚀变特征表现为磁黄铁矿化、褐铁矿化、硅化、碳酸盐化。

5结论

区域上沉积变质型铁矿在本区分布广泛,区内铁矿主要类型为菱铁矿磁铁矿,呈层状、似层状、透镜状产出,铁矿体严格受地层层位控制,并有特定的层位,产于桦树沟组灰绿色千枚岩和灰黑色千枚岩之间,说明铁矿体的形成有特定的沉积环境,桦树沟组形成于一个半稳定的残留海。磁性体在深部有较大的延伸,有寻找隐伏磁铁矿的潜力。其与镜铁山等铁矿为同一成矿区带,具有相同的成矿地质背景、含矿层位、赋矿岩性,相似的矿床成因,综合分析认为捷大坂一带具有较好的成矿地质背景,找矿潜力巨大。