绿色勘查技术在岩溶塌陷勘查中的应用论文

2024-06-13 10:18:24 来源: 作者:zhoudanni

摘要:本文以实例阐述地面塌陷地质灾害勘查技术应用研究过程,根据地面测量地形图、常规卫星地图探等数据,利用AutoCAD、Bigemap GIS Office、LocaSpace Viewer等各种软件进行分析判别,快速、合理圈定灾害体,编制勘查方案,为勘查预算提供较为切实的依据;勘查阶段切实布置合理勘探实物工作量,利用数字平台软件综合分析,提出切实合理的结论和建议。这些手段的应用,贯彻了绿色勘查理念,为勘查技术的创新提供了一种思路。

摘要:本文以实例阐述地面塌陷地质灾害勘查技术应用研究过程,根据地面测量地形图、常规卫星地图探等数据,利用AutoCAD、Bigemap GIS Office、LocaSpace Viewer等各种软件进行分析判别,快速、合理圈定灾害体,编制勘查方案,为勘查预算提供较为切实的依据;勘查阶段切实布置合理勘探实物工作量,利用数字平台软件综合分析,提出切实合理的结论和建议。这些手段的应用,贯彻了绿色勘查理念,为勘查技术的创新提供了一种思路。

关键词:地质灾害;软件应用;地面塌陷;绿色勘查;勘查技术

1引言

地质灾害是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地面塌陷包括岩溶塌陷和采空塌陷。岩溶塌陷是指岩溶洞隙上方的岩土体在自然或人为因素作用下发生变形破坏,并在地面形成塌陷的地质现象。岩溶塌陷在调查过程中首先要依据已有资料进行综合分析,掌握区内岩溶发育、分布规律及岩溶水环境条件;查明岩溶塌陷的成因、形态、规模、分布密度、土层厚度与下伏基岩岩溶特征;查明地表、地下水活动动态及其与自然和人为因素的关系;划分出变形类型及土洞发育程度区段;调查岩溶塌陷对已有建筑物的破坏损失情况,圈定可能发生岩溶塌陷的区段。本文以张家界市永定区茅岩河镇沿河村岩溶塌陷为例,运用绿色勘查手段,完成勘查任务。

2概况

勘查区岩溶塌陷地质灾害位于永定区茅岩河镇茅岗村沿河组,地理位置:东经110°10′02″,北纬29°13′37″,为永定区1∶5万地质灾害详查的灾害隐患点以外的隐患点。塌陷始发时间为2000年,2021年4月应急调查报告发现5个塌陷坑。2022年4月应急调查时,新增2个共发现7个塌陷坑,勘查期间共发现14个塌陷坑(部分已填埋)。塌陷未造成人员伤亡,无直接经济损失,主要威胁塌陷区内34户113人的生命财产安全,潜在经济损失约1500万元,险情等级为大型。

2022年4月20日,张家界市地质灾害防治工作领导小组下发了《关于查明茅岩河镇茅岗村沿河组地面塌陷区内岩溶分布的督办函》,湖南省勘测设计院有限公司于2022年4月编制了《张家界市永定区茅岩河镇茅岗村沿河组岩溶塌陷勘查方案》报送永定区自然资源局,2022年11月承担了该岩溶专项勘查工作。

第一阶段,2022年11月5日~11月10日,完成了地形图测量、工程地质调绘、水文地质调绘,并编制了实际材料图;第二阶段为11月11日~12月10日,依据调绘成果,针对工作区分别布置8条物探测线(勘探线总长4920米)、沿房屋居住区及通村公路布置了17条地质雷达测线(勘探线总长度839米),进行地球物理勘探野外数据采集,并同步开展物探资料解译工作。根据物探成果初步分析,勘查区内主要存在两条由北至南向的岩溶通道,房屋聚集区内有多个地质雷达探测异常点;第三阶段为12月10日~2023年1月12日,基于物探解译岩溶异常点布设勘探孔,对物探结论进行验证,共布置3横3纵6条剖线,共计勘探钻孔12个,按照勘察方案控制总进尺深度约456m,在此过程中完成了工程钻探、原位测试、样品采集、室内试验等工作,提交了正式报告。

2.1卫星图件的应用

野外调查期间,采用Bigemap GIS Office、LocaSpace Viewer(外业精灵)等软件对陷坑进行现场定位,现场描述和拍摄照片。室内直接将相应数据导入计算机相关软件。利用软件提供的卫星地图进行室内分析。天地图、google earth、mapbox等卫星地图有不同的效果,google earth相对比国内其它民用卫星地图分辨率更高,图上更清晰(许多平台未提供图源)。通过卫星图在室内预判调查区域潜在滑坡、泥石流等地质灾害的大致范围。本文根据土洞(陷坑)分布位置,大致圈定塌陷区域范围,为后期实物工作量的布置提供参考,从而为勘查费用的预算提供较为准确的数据。

2.2数字化地质类图件的应用

从1:200000、1:500000地质图、水文图、矿产图等图件中,利用野外定位的经纬度坐标进行投点,找出目标区的地质环境条件,是地质灾害调查、评估、勘查等常用的手段。以往的这类工作需要相应的纸质版图件,利用经纬度交点标注在相应位置。现在这些图件数字化后,此项工作变得简单而快捷。常常不会因为图件的缺乏而难以获得相应区域的地质环境条件。在Bigemap GIS Office、LocaSpace Viewer等数字平台,相关的工作就变得简单明了。地质工作者也可以将所在区域的地质图件数字化,转变成平台支持的格式,使得后期各项与地质有关的工作变得简单而迅捷。

当然这些工作对岩土工程、边坡工程等项目起到同样的作用。接到需求时,可以根据目标区域的工程地质条件,快速了解其岩土性质、可能需要注意的钻探工艺,从而有的放矢做好相应的钻头、钻具、套管等准备工作。这些工作同样为相应项目的成本估算、预算报价等提供依据。

通过数字地图的应用,塌陷场地岩层为三叠系下统大冶组灰岩,与岩溶塌陷岩层条件符合。同时注意到张家界市武陵源区黄龙洞景点,作为全国的注明溶洞地质遗迹,其岩层正是大冶组灰岩。

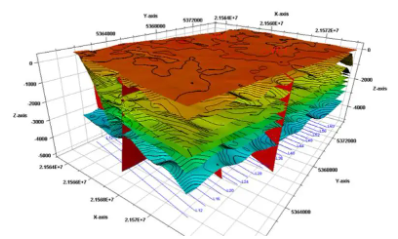

2.3各图件与实物工作量的叠加应用分析

野外踏勘以后,经现场测绘,在提交的平面图上,将地面塌陷形成的土洞位置精确定位,详细描述其空间尺寸。同时将进一步现场调查和工程地质测绘发现的土洞按照顺序编号,从平面图、平面图叠加卫星图等要素进行分析,确定地球物理勘探的实物工作量布置,将测线测点位置根据现场情况进行落实。物探工作结束后,根据其初步成果布置钻探验证实物工作量。

将钻探工作与物探工作整合到地形平面图、卫星图、三维实景模型(如有)上进行综合研判,绘制可能的岩溶通道。

在分析岩溶塌陷的水文地质条件时,应进行详细的资料搜集和现场调查。在塌陷区,对陷坑、建(构)筑物的变形等进行定位和详细描述,通过综合分析,查明岩溶的各项指标和特征。本文中各塌陷点如下。

土洞1:2m2,约6年,洞口已泥沙及植物封住,规模4m×6m;土洞2:3m2,溶洞,山坡冲沟处,有人为改造痕迹;土洞3:2.2m2,1年左右,村西莓茶田中,洞口规模1m×1.5m,洞深3.5m。距离村民房屋约8m;土洞4:10m2,田中,约3年,规模不断扩大,目前规模3m×5m,洞壁出露为卵石土,深约3米;土洞5:1m2,西侧山坡上,约3年,有进一步变形迹象;土洞6:2m2,3.6m×0.4m的不规则四边形。时间不清;土洞7:10.3m2,山脊,倾向东,形成时间未知;土洞8:16m2,约10年,距民房约5m,已填,规模约3.5m×3m;土洞9:6.8m2,约5年,洞口规模5m×2m,已填,现状深度约1m;土洞10:4.7m2,5~6年,已填,未填时深度约3.5m;土洞11:3.5m2,已填,形成时间为近5年;土洞12:5.3m2,2~3年,直径约3.5m,已填,现状洞深约1.5m;土洞13:0.4m2,发生于2022年上半年;土洞14:7m2,位于水位变幅范围内,已平,发生于2021年后。

2.4综合分析岩溶发育现状与特征

项目区为岩溶侵蚀丘陵洼地地貌。大部分地段覆盖层厚度小于15m,为浅覆盖型可溶岩分布区,西侧局部地段为埋藏型可溶岩分布区。

调查区可溶岩出露面积不大,但在地表水下渗及地下水的溶蚀作用下,造就区内岩溶个体形态具有多样性,主要分为地表形态和地下形态两大类。地表形态主要有岩溶洼地、塌陷土洞、落水洞等,地下形态主要有溶孔、溶洞等。分述如下。

岩溶洼地。岩溶洼地是岩溶地区一种常见的负地形,该勘查区整体地貌为岩溶洼地,受溶蚀作用成形,呈半封闭状,底部平坦,有松散沉积物覆盖。整体地形呈一北窄南宽的喇叭口状,地势在纵向上北高南低,在横向上形成东西两侧高中间低的负地形。长约650m、宽约200~500m,洼地中伴生有塌陷土洞和落水洞等。

塌陷土洞与落水洞。塌陷土洞和落水洞为溶蚀作用形成,一般先形成土洞后进一步发育成落水洞,多见于岩溶洼地中,少许分布于斜坡地带。受岩性的控制,落水洞发育主要层位为三叠系大冶组(T1d)灰岩,工作区内都有分布,经现场调查访问勘查区共计有土洞12处(大部分已填埋)、落水洞1处。塌陷土洞与落水洞的形态及规模各异,有圆形、椭圆形、不规则形等,通常洞口直径0.5m~3m,深1m~5m。落水洞与地下河管道相通,是地表水灌入式补给地下水的通道。

溶隙与溶洞。本次勘查在地质调绘及物探的基础上,布置了12个验证孔,其中4孔揭露溶洞或溶蚀裂隙(ZK2、ZK5、ZK8、ZK9),主要为可塑状粉质黏土充填,钻孔见洞隙率为33.3%,溶蚀裂隙厚0.30m~2.20m不等。溶隙主要是沿可溶岩节理裂隙发育的小规模缝隙,发育长度受节理裂隙发育程度控制作用而变化,可进一步发展为溶缝及溶管。

2.4.1岩溶发育的普遍性

(1)平面分布的普遍性。勘查区普遍存在岩溶现象,岩溶个体形态遍布整个岩溶区。在表现的形式和发育的个体形态特征、规模数量等各有不同。岩溶发育的规模较大,除普遍发育有溶蚀裂隙、溶缝溶管等小个体岩溶现象外还强烈发育有较多的中型岩溶个体形态,如塌陷土洞、落水洞、溶洞等。

(2)时间分布的普遍性。根据现场走访调查,当地居民对场地内岩溶发育的一致认识是,鱼潭水电站建设前,场地内未发现地面塌陷现象,最早发现的地面塌陷从2002年开始,集中时间段是2018年至今。从时间跨度上的规律是,鱼潭水电站的建设,特别是蓄水后反复蓄水、泄洪等过程,对当地的岩溶塌陷有直接关系。鱼潭水电站建坝前,河水常水位208.0m,枯水位198.0m,蓄水后最高洪水位250.16m(1998年7月),蓄水后最低水位229.00m,勘查期间水位线水位230.00m。从建坝前的208m,到洪水位250m,水位变幅42m,改变了当地岩土的水文地质条件,反复的蓄水、排水过程,大大改变了地下水的补给、径流和排泄条件,水位大幅上升的增压与水位大幅下降的负压,疏通了原来已经填充的裂隙和通道,水土沿着疏通的裂隙和通道进行流逝,反复形成地下空洞,造成地面土层塌陷。这些前提条件存在,所以从时间上,变现为建坝后场地内发生地面塌陷(土层为主)。现有条件未发生变化前,岩溶塌陷现象会依然发生。

2.4.2岩溶发育的不均匀性

(1)岩溶发育在平面上的不均匀性。岩溶发育程度在平面上的不均匀性,主要表现在部分岩层岩溶现象强烈发育,个体岩溶现象广布;在同一岩层中和相同气候条件下,不同地段、不同地貌部位、不同的水文地质条件下岩溶发育的程度均有不同。甚至有的在基本相同的条件下,岩溶发育也有不同。

地形坡度大小对岩溶发育程度及其形态特征亦有一定的影响。如勘查区中部缓坡地形区岩溶发育强烈,溶蚀洼地、溶洞及塌陷土洞等岩溶形态星罗棋布,而东西两侧陡坡地形区岩溶发育程度较差,大中型岩溶形态稀少,主要以溶蚀裂隙、溶缝溶管等岩溶形态为主。

(2)岩溶发育在垂向上的不均匀性。地下水的循环交替是岩溶发育的充分必要条件。鱼潭水电站的蓄水、排水的反复过程,在空间上造成水位在垂向上往复式变化,地下水反复循环交替,造成岩溶发育的不均匀性在垂向上亦有表现。就本次调查、勘探的情况看,岩溶发育随深度的变化而变化,从表层岩溶带至深层岩溶带,岩溶发育程度由强烈发育—弱发育—不发育不断变化,高于最高水位线上的岩溶,已经逐步走向了停滞消亡阶段,在水位变幅范围内的岩溶,处于快速发展阶段,从目前的岩溶强烈发育现状随着时间的迁移,维持在岩溶极强发育状态。目前表现出明显的不均匀特征。

3结论与展望

以张家界市永定区茅岩河镇沿河村地面塌陷(岩溶塌陷)为例,应用当前各种数字化平台,综合调用各种资料资源,结合实物工作量,通过综合分析和评价,得出相对完全和可靠的勘查结论,贯彻了绿色勘查理念。在本案例中,综合运用AutoCAD、Bigemap GIS Office、LocaSpace Viewer等软件进行分析判别,快速、合理圈定地面塌陷周界和切实合理布置勘探工作量,在工作上是可行的,在成本和效率上并不随着软件的运用而增加,相反地,更能提升室内工作的质量和效率,节省野外工作成本,节省大量的体力劳动,工作更全面、更客观、更有效。目前笔者团队在滑坡、崩塌等地质灾害防治工作中,已经取得了有效成果。同时,在其他案例中,已经正在推广高精度三维实景模型和点云模型的应用。其绿色勘查理念得到了更好的体现,希望能得到推广。

展望未来,我们期盼软件平台能整合计算岩土力学、水动力学等相关软件,打造综合平台,为地质灾害防治、地质灾害预警和预报提供坚实基础。鉴于各比例尺的图幅拼接处出入较大,各图件要素标准不统一,部分地区未进行相应的地质工作,期望地质图、矿产图、水文地质图等图件的数字化整合和完善能全面和快速实现。地质灾害无情,预防预警预报可为。