湖南某金矿水文地质条件浅析论文

2024-06-13 09:51:15 来源: 作者:zhoudanni

摘要:矿山水文地质条件是关系矿山安全开采的重要因素,本文以湖南某金矿床为研究对象,分析了矿山的水文地质特征、地下水类型、矿床充水条件、补径排条件等因素,为矿山安全生产、矿山排水提供依据。矿区位于湘东北地区,所属区域地貌属中低山地貌,地形总趋势是自北东向西南逐渐升高。多期大地构造运动形成该湘江第三级构造剥蚀阶地地貌,阶面很不平坦。区域内沟谷及局部堆积地形发育。

摘要:矿山水文地质条件是关系矿山安全开采的重要因素,本文以湖南某金矿床为研究对象,分析了矿山的水文地质特征、地下水类型、矿床充水条件、补径排条件等因素,为矿山安全生产、矿山排水提供依据。

关键词:金矿;水文地质条件;地下水类型;水资源综合利用;评价

1区域水文地质条件

1.1自然地理特征

矿区位于湘东北地区,所属区域地貌属中低山地貌,地形总趋势是自北东向西南逐渐升高。多期大地构造运动形成该湘江第三级构造剥蚀阶地地貌,阶面很不平坦。区域内沟谷及局部堆积地形发育。

气候属中亚热带季风湿润气候,四季分明,水量充沛。据市气象站1981年~2023年资料,多年平均气温16.8℃~17.6℃,极端最高气温40.7℃,极端最低气温-10.2℃。年最大降水量为2126.8mm(2012年),年最小降水量为1069.5mm(1985年)。一年中降水季节间差异较大,全年降水多集中在3月~6月。区内具春季寒潮频繁,仲夏多雨易涝,夏末秋初多旱,冬寒期短的特点,年平均无霜期288天。

1.2地层

中元古界冷家溪群(Pt2ln)在区域内大面积出露,厚度巨大,总厚达4000m以上,岩性岩相复杂,主要有浅变质岩屑砂岩、板岩、粉砂质板岩等组成,自下而上划分为雷神庙组(Pt2l)、黄浒洞组(Pt2h)、南桥组(Pt2n)、小木坪组(Pt2x)和坪原组(Pt2p)。

矿区内出露地层较简单,主要为中元古界冷家溪群雷神庙组及第四系。其中中元古界冷家溪群雷神庙组(Pt2l)地层为一套区域浅变质复理石浊流沉积—深海相黏土沉积,岩性主要为板岩、粉砂质板岩、砂质板岩,是本区的矿源层,其金、砷的丰度值较高,厚度巨大,未见底。地层局部裂隙发育,表层风化强烈,风化带厚度一般为10m~40m,局部可达百余米。地下水主要赋存于风化裂隙中,分布不均匀,局部地段存在着构造裂隙水。据湖南省地质研究所《湖南省1:500000水文地质图说明书》表明,该岩组为弱富水性(q小于0.1l/s·m)。

1.3区域构造

湘东北地区在大地构造背景上位于钦杭成矿带中(湖南)段的湘东北亚段,处于呈反“S”型的钦杭成矿带舒缓状弧形凹部位。醴陵官庄至南桥位于扬子准地台南缘,江南台隆中部,处于连云山北东向断褶带西南段的箭杆山帚状构造边缘。多次地壳运动,形成了浏阳至衡东华夏系、新华夏系隆起带中段与萍乡至长沙大断裂带复合的构造体系,区域内主要含水断裂为多条北东向新华夏系断裂,断裂带岩石破碎,胶结差,常富集地下水,形成富水断裂。

1.4岩浆岩

区域内岩浆活动频繁而又强烈,共出露大小岩体上百个,且具有多期次特征。岩性以中酸性侵入岩为主,并发育基性、超基性岩。其中以板杉铺岩体对工作区的影响最大。主要出露有加里东期的板杉铺和宏夏桥岩体,燕山期的王仙岩体(株)。以岩株、岩枝、岩脉的形态相互穿插侵入在一起。

板杉铺岩体侵入在中元古界冷家溪群中,呈北西向分布在南县—湘阴—萍乡断裂带附近,接触变质作用一般不强,以花岗闪长岩和斜长花岗岩为主,小岩株、岩脉等岩性复杂,有花岗闪长斑岩、石英斑岩、花岗斑岩等。

据重磁异常和遥感影像推测板杉铺岩体北东突起部存在较大的隐伏岩体,这些隐伏岩区是湘东北地区的矿化集中区,为金的富集成矿提供了热源和物质来源,是寻找金、铜(铅、锌、银)矿产的远景区,矿区位于板杉铺岩体的北东突起部。区域内有多处中细粒二云母花岗岩脉、岩株产出,出露面积小,岩石裂隙不发育,富水性贫乏(q小于0.1l/s·m)。

2金矿赋存特征

地质调查研究表明,该矿区矿体为石英脉型金矿矿床,是一个以热液充填交代为主,具多期多阶段成矿特征的复成因矿床。矿床类型为石英—硫化物型中—低温热液金矿床。随着区内多次而频繁的构造活动,造成深部岩浆的浸入,岩浆侵入带来的热和岩浆冷凝后的气水热液及变质水混合热液形成具有强化学活动性的流体,并萃取地层中初步富集的有用组份Au而成为含矿流体,运移至赋矿构造的有利空间和场所。石英脉型金矿经历了长期而复杂的地质构造演化历史,不同构成演化阶段对该区金矿(化)体成矿作用产生了不同程度的影响。

矿体的分布主要受构造的控制。矿区区域构造处于浏阳—衡东华夏系、新华夏系隆起带中段与北西向的萍乡—长沙大断裂带的复合部位,以褶皱和断裂为主。隆起由中元古界冷家溪群构成组成,以走向北东向断裂为主,走向北西西向断裂次之。北北东向断裂构造和北西西向断裂构造为本矿区主要的容矿控矿构造。金矿脉(体)受两组控矿断裂控制,其交汇部位,或断裂破碎强度大的部位、分枝复合部位及产状变化部位,往往是金矿脉(体)找矿的有利部位。特别是北西西向矿脉体倾向上出现近南北走向的皱褶时,其核部矿体往往较富。

3矿区水文地质

3.1基本概况

金矿区面积2.82km2,矿区在水文地质单元的位置主要为补给区和径流区。最低侵蚀基准面标高为矿区东南水库的水面标高,其平均高程为127.2m。矿坑水主要通过人工抽水方式排出,据调查,并结合历史资料,地下水自然排泄面标高大概处于132m。矿区第一开拓水平标高为140m,矿体储量计算底界的标高为-300m。

溪河由北向南穿过矿区,沿途植被覆盖较好,河床基岩为板岩,主要补给源为大气降水,汛期为4月至9月,水位130m,水位季节变化较大,测得最大流量2217.33l/s,最小流量1036.77l/s,无结冰期,地势落差小,流速慢,含沙量小。

3.2地层和断裂构造的富水性

参考《矿区水文地质工程地质勘探规范》附录C含水层富水性分级表,对矿区地层及构造进行富水性评价

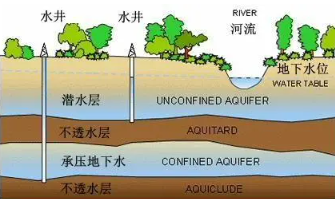

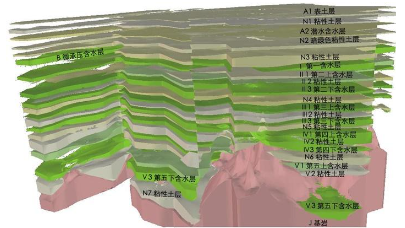

第四系松散岩类孔隙含水层:第四系(Q)为砂砾黏土堆积物,由腐植土、黏土夹少量粉砂质板岩、板岩碎石等组成,厚度小于8m。主要分布于矿区内较低的山沟梯田、旱地、山坡脚及石溪河两岸。泉均流量小于1.0 l/s,富水性弱。由大气降雨补给。

浅部基岩风化裂隙含水层。中元古界冷家溪群雷神庙组(Pt2l)浅部风化裂隙板岩为矿区主要含水层,含风化裂隙水。钻孔单位涌水量为0.002l/s·m,富水性弱,接受大气降水及上覆第四系残坡积物孔隙含水层补给。

深部基岩隔水层。中元古界冷家溪群雷神庙组(Pt2l)未风化板岩岩石致密,次级构造裂隙少量发育、裂隙紧闭,为矿区隔水层,透水性差、隔水性好,富水性微弱至不含水、且岩层越往深处发育其富水性越差,为矿区隔水层。

断裂构造破碎带含水层。破碎带厚度分布不均匀,从数十厘米,到数米,岩芯破碎,RQD值普遍较低。钻孔抽水试验表明,构造破碎带富水性弱,单位涌水量为0.00215l/s·m,渗透系数0.0025m/d。

3.3地下水化学特征

矿区内地表水水化学类型为HCO3—Ca·Mg型水,地下水水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Mg及HCO3—Ca·Mg型水。这是由于矿区内富含吸附阳离子的板岩向地下水中溶解,且山高谷深、浅层地下水水循环交流较强、矿化作用弱形成的。

3.4地下水补给、径流、排泄条件

矿区内地下水的主要补给来源为大气降水,局部有地表水或地下水的侧向补给。地下水的径流主要受控于地层岩性、地质构造和地形地貌的控制,总体径流方向自北东流向西南。

地表风化的板岩层及断裂构造破碎带主要接受大气降雨渗入补给,由于地形切割强烈,为散流型地形,在自然条件下,为地下水补给区。地表径流、排泄条件较好,入渗补给作用弱,补给条件差,地下水主要补给地表溪流及以泉、井形式排泄。

矿区下游东南边的水库由于距矿区相对较远,且根据地形条件,水库对矿区地下水的补给影响不大。

3.5地表水、地下水动态变化规律

对废弃井口、副井、坑口旁沟渠、溪河及溪河两岸等监测点一年的长期动态观测,矿区地表水、地下水动态特征是总体水量贫乏、水位变幅较小且与降雨密切相关,具有明显的季节性变化,雨季地下水位迅速上升,流量增大。地下水水位月变幅为0.132m,年变幅为1.28m。

4矿床充水条件

4.1主要构造破碎带对矿床充水的影响

区域内断裂构造较发育,有两组断层通过区域,为压扭性。断层广泛分布于矿区范围内各处,在各中段均有见到,性质多为压性,断面粗糙而弯曲,在巷道内所见多为小且延伸性不好、呈间断尖灭的半连续状;其厚度一般为3mm~40mm,倾向北西,倾角24°~68°;或倾向南西,倾角39°~44°。在近地表的位置,部分破碎带沟通地表透水层、孔隙水含水层,但由于其性质多为压扭性,充填主要为灰黑色粉砂、泥质以及粉砂质板岩碎块,且多数由石英脉充填,多为半固结状,通道连通性差,导水性不好,富水性弱。故其对矿坑充水影响不大。

4.2地表水对矿床充水的影响

地表水以溪河为主,其主要汇水范围为溪河两旁以分水岭为界的山坡面流以及山间小溪。汇水面积约31km2,下游流入水库。河水呈季节性变化,4月~9月为丰水期,10月至次年3月为贫水期,最小流量89577.47m3/d,最大流量191576.88m3/d。

第四系孔隙水主要以潜水形式赋存于第四系土层松散孔隙中,覆盖于基岩顶部,受大气降水补给、河水入渗等作为其主要补给源。因地形高低起伏变化较大,加之浅表层风化板岩风化裂隙发育不强,地表径流、排泄条件好,入渗补给作用弱,补给量有限。于河床底部区域基岩裂隙水受地表水及孔隙水影响较大。巷道内除河床底部范围,其他段无明显含水带。当地表水流量增大时,其影响范围增大,同时坑道水流量升高,但有一定的滞后性。

4.3人为因素对矿床充水的影响

人为因素主要是老窿和勘探钻孔,老窿在矿区内普遍存在,数目多且情况复杂,坑口标高不一,开采的最大深度约80m,最低标高60m,积水普遍,对矿床尚在开采的60m标高以下的坑道有影响,现通过定期抽水排出。勘探钻孔均采用水泥封孔,经封孔检查,封孔质量符合规范要求,切断了地下水通过钻孔向坑道充水的路径,因此勘探钻孔对矿床充水影响不大。

4.4矿区涌水量预测

预测矿坑涌水量,对矿区技术经济评价有很大意义,也是开采设计部门制定疏干措施、制定排水设备及生产能力的重要依据。矿区矿坑充水因素主要为构造裂隙水。其补给来源主要为大气降水转变成的地表水及砂砾层含水层孔隙水;次为近地表老窿水。根据山地类地下水特征,本次采用类比法预测开采坑段-40m的矿坑涌水量预测重点工作部的涌水量。用水均衡法进行检验。

(1)类比法。核心思想,根据已知坑道涌水量推测相似水文地质条件的设计坑道涌水量。

本矿区通过观测局部生产坑道的涌水量来预测-40中段坑道设计长度的涌水量。

表达公式Q=Kp×L Kp=Q0/L0

其中Q为预测涌水量;

Q0为生产坑道正常涌水量;测得Q0平均为281.6m3/d,最大值为352m3/d;

Kp为生产坑道长度富水系数m3/d/m;

L为设计生产坑道长度,-40中段L为2000m;L0为生产坑道长度,-40中段L0为1428m。

计算结果:-40中段预测涌水量Q平均值为394.40m3/d,最大值为493.00m3/d。

(2)水均衡法。核心思想,坑道涌水量等于流入水量(如大气降水入渗、相邻含水层补给等)减去流出的水量(蒸发量、排泄量)。

表达公式Q=α×X×F-QT其中Q—未来矿坑涌水量m3/d;

F—降落漏斗影响面积km2,本矿区取1.6km2;

QT—含水层侧向流失量和蒸发量未知,该项取零值;

X—据近十年醴陵市年均降水量统计平均值为1625mm,最大值2126.8mm;

α—渗入系数,某中段以上渗入系数参照区域取经验值0.06。

计算结果:Q平均值为427.40m3/d,最大值为559.38m3/d。

(3)误差分析及建议。采用类比法和水均衡法预测矿坑涌水量,两种方法预测值可互为验证,同时,两种方法计算误差均不大,误差值在可接受范围内,故可采用两种方法的平均值作为以后开采的预测涌水量值,以用于矿山排水设备的配备。

5矿区水资源综合利用评价

矿区的主要含水层为第四系松散岩类孔隙含水层、浅部基岩风化裂隙含水层、断裂构造破碎带含水层,富水性均较弱。坑道调查发现当坑顶岩层厚度超过160m之后,壁岩干燥、地下水活动痕迹罕见,说明岩层埋深越大,构造裂隙越不发育、富水性越差。矿区涌水量最小值394.40m3/d,最大值为493.00m3/d。水文地质条件复杂程度属简单类型。

矿区内供水水源地层主要为第四系残坡积孔隙含水层,多在山坡、山脚以泉点形式出露并被居民采用,极少数以水井形式开采。根据对地表水的采样分析结果显示,地表水符合《生活饮用水卫生标准》的要求,可以作为居民饮用水来源。

矿区现主要生产用水为矿坑水。水的化学类型为HCO3·SO4—Ca·Mg及HCO3—Ca·Mg型水,pH=7.3,具弱碱性,矿化度303.89mg/l,水质较清澈,适合工业用水,可以用做生产用水。

6结论

矿区矿体赋存于冷家溪群板岩之中,含水层为板岩风化裂隙和构造破碎带,富水性弱,矿坑涌水量小,当地侵蚀基准面132.00m以上矿坑可自然排水,为顶板间接充水为主的矿床,矿区主要抽水井最大抽排量220m3/h,满足矿坑排水要求,地下水补给、径流和排泄条件简单,水质类型简单,水文地质条件变化不大。故矿区水文地质勘探的复杂程度划分第一型,水文地质条件简单。