找矿测量中 GPS—RTK 的应用思路分析论文

2024-06-06 14:48:51 来源: 作者:xuling

摘要:本文针对GPS—RTK技术测量原理、基本组成、应用特点等内容展开分析,讨论了找矿测量中GPS—RTK的应用思路,内容包括整理区域已有资料、确定区域的转换参数、科学布置控制网、基准站的选定、GPS—RTK观测、完成地形图草测、坐标转换参数求解、整理测量结果等,同时对GPS—RTK技术应用时的常见问题和应对措施进行整理,以此来积累GPS—RTK技术在找矿测量活动中的应用经验,提高找矿测量结果的准确性。

摘要:本文针对GPS—RTK技术测量原理、基本组成、应用特点等内容展开分析,讨论了找矿测量中GPS—RTK的应用思路,内容包括整理区域已有资料、确定区域的转换参数、科学布置控制网、基准站的选定、GPS—RTK观测、完成地形图草测、坐标转换参数求解、整理测量结果等,同时对GPS—RTK技术应用时的常见问题和应对措施进行整理,以此来积累GPS—RTK技术在找矿测量活动中的应用经验,提高找矿测量结果的准确性。

关键词:找矿测量;GPS—RTK技术;测量质量

1 GPS—RTK技术概述

1.1测量原理

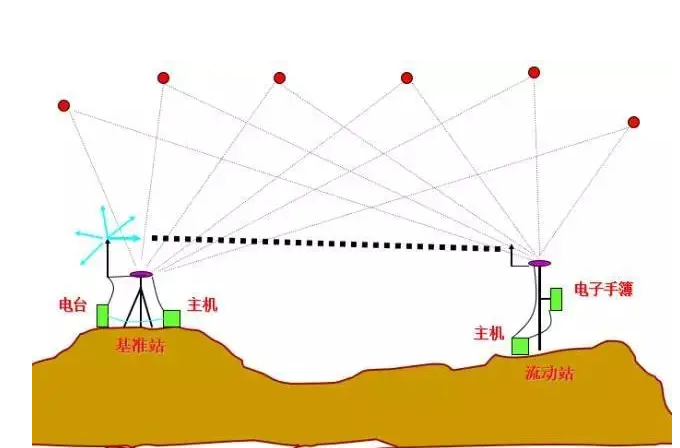

GPS RTK(Real Time Kinematic,实时动态)技术是在GPS基础上发展来的新手段,在应用中的工作原理如下,基准站通过数据链将初期得到的观测数据与测站坐标,直接传送到流动站当中,随后在系统法辅助下组成差分观测值,并对其进行实时处理,站间距30km以内,平面精度1cm~2cm。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态,可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,过程中至少4颗卫星对待测点发射载波信号,根据载波信号反射回卫星的时间t计算出当前时刻卫星距待测点的距离,计算公式如下:s=c×t/2,c表示光速。同时根据得到的相位观测值,利用WGS-84坐标系统来对控制点坐标差进行计算,建立的矩阵如下:△Xs=(△x,△y,△z)Ts,根据矩阵求解出地面点高程值,利于后续分析活动的进行。

1.2基本组成

GPS—RTK系统的主要组成如下:①基准站网,所布置的基准站数量会根据待测范围大小、定位精度要求、外部环境特征等内容来确定,但数量不能少于3个,而且在基准站上也会配备全波长双频GPS接收机、数据传输设备及气象仪器等,以营造良好的观测环境。②数据处理中心及数据播发中心,数据处理中心的主要任务是对来自各基准站的观测资料进行预处理和质量分析,并进行统一解算,实时估计出网内各种系统性的残余误差,建立相应的误差模型,然后通过数据播发中心将这些信息传输给用户。③数据通信链路,RTK中的数据通信分为两类:一类是基准站、数据处理中心以及数据播发中心等固定台站间的数据通信。这类通信可以通过光纤、光缆、数据通信线等方式来实现,也可以通过无线通信的方式来实现,可根据现场的具体情况来确定。第二类是数据播发中心与流动用户之间的移动通信,可采用GSM、GPRS、CDMA等方式来实现。④接收端,除了配备GPS接收机外,还应配备数据通信设备及相应的数据处理软件,利于数据分析活动的进行。

1.3应用特点

GPS—RTK技术在应用中具有以下应用特点:①简化了测量工作流程,在整个测量活动中,从首级控制再到最终成图,能够实现一体化作业,具有较高的便捷性,可在较短时间内完成测量工作。②在整个技术的应用过程中,会秉持逐级控制要求开展测量工作,而图根控制加密活动可以和碎步测量活动同步进行,改变了传统分级布网方式。③在碎步测量活动中,不会再受到图幅边界的限制,而且整个外业作业过程不会进行分幅作业,在内业成图时也会自动完成分幅与接边处理。

2找矿测量中GPS—RTK的应用思路

某区域区内地质构造复杂,断裂发育、岩浆活动频繁,地层受断裂和岩体影响出露残缺不全,地层多以岩片、断块形式出现,为一典型的有层无序的构造混杂岩带,出露地层中均有基性火山岩、碳酸盐岩分布,局部地段有超基性岩脉产出。该区地史演化漫长,地质构造复杂,岩浆活动频繁而强烈。

2.1整理区域已有资料

在找矿测量活动中,首要任务便是对区域已有资料进行整理,根据得到的初期分析数据,来有序开展后续的相关工作。结合该项目的基础情况,实践中所需要整理的相关资料如下:①历史测量资料,根据资料对以往找矿测量活动中所布置的平面控制点进行整理,确定当时测量时的水准等级。通常情况下,测区内都会存在一些固定点,在分析其位移情况、保护情况后,从中选择保护较好、未曾位移的点来作为测量时的基准点,从而减少了重新校核时所需投入的时间成本。②针对该区域的基础情况进行踏勘,包括地形起伏情况、植被覆盖情况等,根据得到的数据来确定基站布置数量、移动基站布置情况等,从而营造良好的测量环境,提高找矿测量结果的科学性。

2.2确定区域的转换参数

在整个找矿测量活动中,对于GPS-RTK技术的实时坐标要求相对较高,并且找矿测量结果也需要建立独立的坐标系,便于后续活动的顺利进行。因此在找矿测量时需要做好WGS-84坐标与独立坐标系的参数转换处理。结合该项目的基础情况,在参数转换活动中,需要遵循以下步骤进行操作:①在测量活动中需要对同一地点的WGS-84坐标和当地独立坐标进行获取,根据得到的坐标信息来完成转换参数的计算和求解,便于后续转换活动的顺利推进。②基于求解得到的转换参数,也会分别求解相关参数,以提高所整理参数的合理性。为了保证转换参数求解结果的准确性,通常情况下需要进行不少于四个点的观测与参数转换,以此来降低参数求解结果的合理性,得到更加可靠地分析参数。

2.3科学布置控制网

在控制网的布置活动中,需要秉持相应规范来开展相关工作,而且在控制网的布置活动中,也需要对工程地形地貌特征进行科学化分析。结合该项目的基础情况,选择若干E级GPS点,以此来完成E级GPS控制网,而且控制网类型为首级控制网,同时做好相应的编号工作,利于后续数据统计活动的进行。完成控制网布置活动后,也需要做好控制点的科学化选择,具体实践中也需注意以下几点:①所有布置的点位,需要方便接收设备的安装,而且在应用中也需要确保整个视野的开阔性,即测量区域内视场周围的15°以上不能存在障碍物,保证测量活动的顺利推进。②所选择的控制点和大功率无线电发射源之间的距离不能小于200m,而且控制点需要和高压线、微波设备间的距离也需要控制在50m以上,尽量避开大面积水域,以营造良好的测量环境,提高测量结果的科学性。③所有点的布置位置需要保证其稳定性和可靠性,同时需要做好点位的保存工作,避免点位位移、破坏带来测量误差问题。

2.4基准站的选定

结合该项目的基础情况,使用CORS系统来进行测量,应用中会直接利用系统来差分数据,以提高基站分析结果的合理性。若是在应用中应用了单基站模式,那么则需要做好基准站发射电台与流动电台的科学化布置,利于数据传输活动的顺利推进。为了确保数据传输质量,减少整周模糊度的解算时间,需要按要求做好基准站的安放工作,并且在安放基准站时,也会提前将基准站安装在完成计算的精准坐标点上,以提高获取数据的准确性与完整性。

2.5 GPS—RTK观测

完成上述工作后,进入到GPS—RTK观测环节,在具体的观测活动中,需要基于相关规定来有序开展观测工作。并且在应用中也需要基于GPS接收机设备的相关参数,来完成相关参数的整理,以提高所得观测数据的科学性。结合该项目的基础情况,所执行的技术标准如下:工作中有效观测卫星的数量不能小于4颗,而卫星的高度角也需要控制在15°以上,并且在整个观测活动中,其观测时的时间段应超过40min,而采样过程中的数据采样频率会控制在15s左右,而且在数据采样活动中,其采样方式为L1单频采集。在完成观测活动的前后,需要对天线高度进行测量,保证前后两次所得测量值的差值不超过3mm,取其平均值来作为天线高参数。另外,参与观察的人员需要按要求认真观测整个作业流程,并且在测量手簿上也会对测量项目进行逐项填写,等待所有测量项目均完成后,可以转移到下一观测站继续测量。

2.6完成地形图草测

按要求完成在野外找矿测量数据的采集工作后,所得到的野外数据也会直接上传到室内微机上,并且在MAPGIS测绘软件辅助下,会对也会绘制的找矿测量草图进行重构分析,从而将草图当中的地物点也会顺利转换为实际的地物,涉及找矿区域的道路、矿井、陡坎等。而且在应用中也会对这些地物进行细化编绘制。例如,进行陡坎绘制时,可以将其细化为加固坎、土坎、陡崖等类别,以此来提高绘制结果的可靠性,并对相关内容进行编绘处理,以提高数据分析结果的科学性。并且在地物完成编绘后,也需要进行等高线绘制,帮助人员更好地了解矿产分布情况。而且完成地图绘制后也需要做好严格的检查工作,在发现图中存在绘制错误或者不合理的情况,此时则需要做好研究讨论工作,及时更正存在的错误,保证绘制图形的详实性与准确性。

2.7坐标转换参数求解

为了便于数据分析活动的进一步推进,完成上述活动后,进入到坐标转换参数求解工作,从而提高所得求解结果的科学性与合理性。在具体的求解过程中,会将WGS-84大地坐标系作为基础条件,并以此为基础建立起GPS卫星星历,这也是GPS-RTK技术应用阶段的重要坐标系统。在参数的求解活动中,需要注意以下内容:①在完成测区内控制点坐标采集工作后,可直接在手簿当中进行键入,随后借助系统当中的自动对转换参数来完成求解工作。②部分找矿区的数据不是WGS-84坐标,此时则能够利用现场采集的方法来获取数据,同时也会录入控制点坐标,依据控制点坐标来校正其他坐标,从而实现最优转换参数的拟合处理,以提高所得数据分析结果的科学性。

2.8整理测量结果

完成上述所有工作后,得到了完整可靠的分析数据,根据得到的相关信息来确定可能存在矿产的具体范围,利于详细勘探活动的有序推进。在获取到测量数据后,也会对测量结果来进行细致化分析,从而得到更加详实和可靠的信息,所有的限差求解结果,都会和相关规范进行比对性分析,从而得到最弱点位中误差、高程中误差、最弱边相对误差数据,在对比标准规范后判断数据的合理性,最后对外输出专题图形,标注重要数据信息,为后续其他活动的推进提供可靠依据。

3 GPS—RTK技术应用时的问题和应对策略

3.1卫星信号问题

在技术应用阶段所面临的卫星信号问题如下:①现阶段国内卫星系统成熟度虽然较高,但依旧存在着一些不足,即某些时间段内待测区域较难被卫星完整覆盖,从而造成假值问题,影响到后续活动的进行。②在整个测量活动中,初始化时需要不少于五颗的卫星来整理数据,但是受到找矿区域环境影响,出现无法进行初始化、系统较难得到固定解等问题,影响到后续活动的进行。针对此类问题,在应对时需要对卫星的覆盖情况进行整理,确定最为恰当的数据采集时间,在该时间段落内完成数据采集,保证获取数据的完整性。并且在建立控制网时,应尽量选择在地形优势较大的区域设置控制点,避开高层建筑、高压线、宽阔水域等地区,从而得到准确可靠的分析数据,利于后续其他分析活动的进行。

3.2数据链传输问题

在技术应用阶段,也面临着数据链传输问题,此类问题也会直接影响到所得测绘结果的准确性。矿产所在区域一般都是树木相对茂密、人流相对较少的区域,而这些地区也会由高压线路、各类管道经过,会对信号源带来一定影响,从而降低了数据链传输质量。有时也会出现数据链传输不稳定的情况,使得基准站和流动站之间的信息无法顺利连接,从而影响到RTK作业。针对此类问题,在具体的处理中,①需要科学布置控制网,在确保控制网完整覆盖目标区域的同时,还需要将控制点设置在通视条件良好、远离干扰物的区域,从而营造良好的信息传输环境,保证信息的稳定传输。②做好基准站和流动站距离的控制,从而建立稳定的数据链运营环境,使数据信息可以高品质传输,为后续数据处理活动的有序推进提供可靠支持。

3.3有效距离问题

在技术的具体应用中,数据链传输质量、电台功率都会对GPS-RTK技术的有效作业距离产生较大影响,技术在应用中的有效距离越长,所得到的数据测量结果误差值越大。即有效作业距离在超过某一范围值之后,所得数据的误差也会超出限制,从而影响到所得找矿测量数据的合理性。针对此类问题,在实际工作中需要做好RTK实际作业距离的控制工作,一般情况下,需要将两者之间的距离控制在6000m以下,从而降低所得数据的误差,便于后续数据分析活动的进行。

3.4设备误差问题

除上述提到的相关内容外,在GPS—RTK技术的应用中也面临着设备误差问题。此类问题主要体现在以下几方面:①设备初始质量较差,较难满足实际的工作需求,如基站内部分零件老化,使得基站和移动站无法顺利连接,影响到后续测量活动的进行。②设备在完成使用后缺少合理养护,虽然拟定了日常养护计划和定期养护计划,但是计划内容宽泛性较强,针对性较弱,从而影响到设备工作状态的稳定性,增加采集数据的容错率。针对此类问题,可以采取以下措施进行处理:①做好设备质量检查工作,使其能够满足实际的工作需求,并且在使用前也需要做好校正和调试,满足要求后再进行应用中,以保证设备质量的可靠性,提高获取数据的准确性。②设备在完成使用需要做好相应的养护工作,结合设备使用情况和生命周期,合理调整日常养护计划和定期养护计划中的内容,使其可以满足设备的养护要求,从而保证设备工作状态的稳定性,降低采集数据的容错率。

4结语

综上所述,在找矿测量活动中,GPS-RTK技术具有良好的应用价值,能够提高工作效率、保证数据获取质量,为后续活动的推进提供可靠依据。在下阶段的发展中,GPS-RTK技术体系中还会融入更多的先进技术,这些技术的融入也会进一步提高技术应用体系的智能化水平,持续拓宽技术适用领域,推动相关行业经济的健康发展。