浙江省龙泉市竹垟乡铜山源银多金属矿床地质特征论文

2023-01-02 14:38:06 来源: 作者:lvyifei

摘要:摘要:浙江省龙泉市竹垟乡铜山源银多金属矿床位于江山—绍兴与丽水—余姚两大区域性深断裂之间,带内岩浆活动频繁。矿床分布6条矿化带,分别为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号、Ⅴ号、Ⅵ号矿化带,近矿围岩蚀变主要为硅化、绿泥石化、绢云母化,矿石内矿物生成顺序大致为磁铁矿—黄铁矿—黄铜矿—闪锌矿、方铅矿—磁黄铁矿。矿石中的化学成分除主元素铅锌外,伴生有益组份主要为铜、银、锡、铁,其他元素含量甚微。其中Ⅰ号矿化带深部钻孔中含较高的Sn、Fe,达工业品位。

摘要:浙江省龙泉市竹垟乡铜山源银多金属矿床位于江山—绍兴与丽水—余姚两大区域性深断裂之间,带内岩浆活动频繁。矿床分布6条矿化带,分别为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号、Ⅴ号、Ⅵ号矿化带,近矿围岩蚀变主要为硅化、绿泥石化、绢云母化,矿石内矿物生成顺序大致为磁铁矿—黄铁矿—黄铜矿—闪锌矿、方铅矿—磁黄铁矿。矿石中的化学成分除主元素铅锌外,伴生有益组份主要为铜、银、锡、铁,其他元素含量甚微。其中Ⅰ号矿化带深部钻孔中含较高的Sn、Fe,达工业品位。

关键词:银多金属矿床;矿床特征;铜山源;龙泉市

1前言

铜山源银多金属矿区位于浙江省龙泉市西南22.5公里的铜山源村西侧,隶属竹垟畲族乡管辖,矿区经金田村沿公路往南约3公里至八都镇即达53省道连接丽水—龙泉—福建浦城的主干公路,交通方便。与拟建的衢(浙江衢州)宁(福建宁德)铁路直线距离不超过5公里,矿区面积4.19km2。矿区属亚热带季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,春末夏初多雷雨、暴雨,盛夏晴热干旱,秋季降温迟,冬季霜期短。年平均气温17.6℃,最低气温零下8.5℃,最高气温40.7℃,平均无霜期263天,最长有霜期130天,本境常年主导风为正北风。由于处于冷暖空气交替地区,境内地形复杂,易发生灾害性天气,每年4~6月份为雷雨集中期,易发生洪灾。年降雨量1760~2350毫米,一般5、6、7月为多雨期,8月至来年2月为少雨期,便于野外作业。矿区属中低山区,地形总体西高东低,最高海拔为919.8米,最低为344米,相对高差一般在350~450米;地形切割较深,植被发育,通视条件较差。区域内有同属瓯江水系的二支河流,一是八都溪,全长40.6公里,流域面积388.41平方公里,每年平均流量14.5立方米/秒,天然落差399米;二是桑溪,从松巨汇入八都溪。区域内地表水、地下水资源丰富,有溪口、石忽、高浦三个小水电,装机容量分别为200千瓦、150千瓦、750千瓦,其中高浦电站水库位于竹垟乡境内。区内人口密度中等,主要为汉族,本区劳动力资源丰富,经济发达,以农副业为主,其次为林业等。作物主要为水稻,农特产品以香菇、番薯为主;林业较发达,木材加工企业较多;矿产主要为萤石,铅锌等。

自上世纪七十年代始,浙江省物探大队在研究区附近的浙西南地区做了1∶5万航磁工作,著有《浙江省西南地区航空物探成果报告》;江西省区调大队完成了1∶20万广丰幅区域地质调查工作,著有《1∶20万广丰幅区域地质矿产调查报告》;浙江省第七地质大队完成了1∶5万龙泉地区化探、重砂、放射性普查工作,著有《1∶5万浙江省龙泉地区化探、重砂、放射性普查报告》;浙江省物探大队完成了1∶20广丰幅水系沉积物测量工作(浙江境内),著有《1∶20广丰幅水系沉积物测量说明书》;浙江省第七地质队完成了1∶5万八都、岭根、龙泉、湖幅等区域地质调查工作,著有《1∶5万八都、岭根、龙泉、湖幅区域地质矿产调查报告》;浙江省第七地质大队在该区开展地质普查(预查程度),编写了《浙江省龙泉市铜山源矿区普查地质报告》。对矿化带部分地段进行了地表控制,期间完成的主要实物工作量有1∶2000地质草测(定地质点),地表槽探。近年来,研究区的找矿勘查工作主要由浙江省第七地质大队完成,开展了多项野外地质工作,对矿区地层、构造和岩浆岩体的分布特征有了大致了解,重点对矿化带进行追索,了解矿化带延伸及矿化情况,并获得了矿石品位等重要信息。本文重点从区域岩浆岩、区域构造、矿石类型划分、矿石结构构造、矿物组成、有益和有害组分等特征方面,对竹垟乡铜山源银多金属矿床的相关地质特征进行了详细的总结和概括。

2区域地质背景

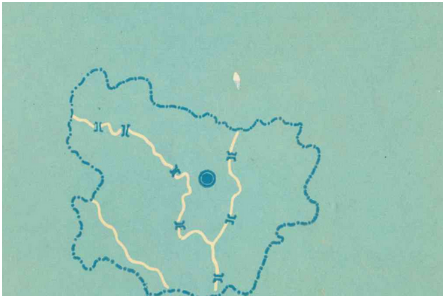

铜山源银多金属矿床大地构造位置位于江山—绍兴与丽水—余姚二大区域性深断裂之间,属华南褶皱系,区域位于浙东南褶皱带丽水—宁波隆起南西部,处于闽中—浙西南成矿带的北段。区域基底地层广泛发育,主要为上下元古界八都群变质岩、上元古界龙泉群变质岩为核部,其两翼为中生界侏罗系陆相火山岩,构成龙泉背斜地层框架,盖层为侏罗系下统枫坪组(J1f),零星分布,为河湖相含煤沉积。根据火山—沉积的旋回性和岩性组合特征,将八都群划分为五个岩性组。汤源组(Pt1t)岩性主要为黑云斜长变粒岩、斜长角闪岩和黑云斜长片麻岩,原岩为火山—沉积建造。堑头组(Pt1q)岩性以黑云斜长片麻岩为主,夹黑云二长片麻岩和黑云斜长变粒岩。原岩为含有机质富铝的泥砂质沉积组合,岩性单一,混合岩化普遍强烈,并常见褶皱重复现象。张岩组(Pt1z)以富黑云斜长片麻岩、黑云片岩和黑云变粒岩为主,夹黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、长石石英变粒岩和浅粒岩,原岩为泥砂质沉积组合,混合岩化不普遍。泗源组(Pt1s)以黑云斜长片麻岩、角闪斜长变粒岩为主,夹黑云片岩和二长变粒岩。大岩山组(Pt1d)为一套以含石墨矽线石榴黑云片岩为主夹变粒岩与片麻岩的泥质沉积变质岩,常分布于800m以上的高山顶巅,混合岩化不明显。盖层下侏罗统枫坪组(J1f)零星出露在工作区南部,呈断块,面积<1km2,为河湖相含煤沉积。岩性主要为复成分砂砾岩、砂岩、粉砂岩,近底部见高炭质页岩。带中岩浆活动强烈、频繁,主要有吕梁期、晋宁期、加里东期和燕山期,其中以燕山晚期侵入岩最为活跃。岩石以酸性岩类为主,其次为中性岩类。具体岩性主要有燕山晚期下柘坑二长花岗岩岩体和加里东期变质石英二长岩,分布于矿区的北边和西南边,其它零星见有霏细斑岩、霏细岩岩脉产出。二长花岗岩分布于矿床北部,岩石呈灰白—灰红色,风化后土黄色,局部暗红色,中粗粒花岗结构,块状构造。岩石由石英、长石和黑云母组成。石英呈它形粒状,粒径2~7 mm,含量25~35%;长石呈半自形粒柱状,大小3~7 mm,斜长石呈灰白色,钾长石呈肉红色,二者含量相近,总含量55~65%;黑云母呈细小鳞片状充填于长英质矿物之间,含量7~12%,具绿泥石化蚀变。岩体内部黄铁矿化、硅化强烈,另具钾长石化和钼矿化。岩体边缘矿物颗粒变细,局部过渡为霏细斑岩。变质石英二长岩分布于矿床的西南部,岩石呈浅灰色,二长结构,块状构造。主要矿物成分为斜长石40%,钾长石45%,石英10%,角闪石5%,泥质<1%。霏细岩及霏细斑岩,总体走向北东约60°,出露长度0.3~2 km。霏细岩呈灰白色,浅灰白色,局部浅灰绿色。隐晶及微晶结构,局部见少斑结构,块状构造,局部流纹构造。岩石主要由隐晶状,微晶状长石,石英组成,具硅化,绿泥石化蚀变,局部节理面。霏细斑岩呈浅灰白色、浅灰绿色,斑状结构、块状构造,斑晶以石英为主,少量为长石,含量约10%。岩石局部见硅化、绿泥石化等蚀变。

区内构造主要为脆性断裂构造,其次韧性剪切带和变质岩变形构造。区域上脆性断裂以北东向为主,次为北北东向、近南北向和北西向。北东向断裂主要有村头—高坊断裂,其它规模较小;北北东向断裂主要有岭上—沙溪断裂;近南北向断裂主要有半岭—山溪口断裂;北西向断裂规模较小,普遍较发育,以张性为主,常有霏细斑岩脉贯入。矿区外围较大的区域性断裂有矿区西侧的后排岭—山溪口有一条近南北向断裂。后排岭—山溪口南北向断裂:分布于研究区西部的山溪口、后排岭一线,延伸出图,是区域梭溪—住溪北北东向断裂的延伸,区内长约5 km,走向近南北,局部偏东,挤压带宽20 m以下。该断裂控制了燕山早期下柘坑岩体的边界,南段切入八都群变质岩。挤压带内发育圆化构造角砾及构造透镜体,局部为闪长岩脉侵入,并被强烈压碎。断裂面具波状起伏,倾向西,局部倾向东,倾角70°~85°,沿断面常见擦痕、硅质薄膜等。断裂面附近具片理化,岩石具硅化、叶腊石化,局部具黄铁矿化、方铅矿化等蚀变。

区域矿产资源丰富,主要矿种有30余种,其中金属矿产主要有金、银、铅、锌、铜等,非金属矿产主要有萤石、叶腊石、石英、瓷土等。例如南弄铅锌矿、八宝山金银矿、八都萤石矿等。

3矿床地质特征

矿床内地层主要为下元古界八都群堑头组、张岩组变质岩,约占总面积的78%。矿区内构造以断裂为主,发育有北东—北北东向、北西向和近南北向断裂构造,其它规模一般较小。区内侵入岩不太发育,主要有下柘坑二长花岗岩岩体,分布于矿区的北部,其它零星见有霏细斑岩、霏细岩岩脉产出。二长花岗岩分布于矿区北部,岩石呈灰白—灰红色,风化后土黄色,局部暗红色,中粗粒花岗结构,块状构造。岩石由石英、长石和黑云母组成。岩体内部黄铁矿化、硅化强烈,另具钾长石化和钼矿化。岩体边缘矿物颗粒变细,局部过渡为霏细斑岩。霏细岩及霏细斑岩分布于矿区的西侧,其中霏细岩脉,总体走向北东约60°,宽3~6m,出露长度约1 km,NE端在区内尖灭。岩石呈灰白色,浅灰白色,局部浅灰绿色。隐晶及微晶结构,局部见少斑结构,块状构造,局部流纹构造。岩石主要由隐晶状,微晶状长石,石英组成,具硅化,绿泥石化蚀变,局部节理面上还见有褐铁矿。由于构造岩浆频繁交叉活动,使得本区地层岩石遭受不同程度的变质、蚀变和矿化。常见的蚀变有硅化、绢云母化、绿帘石化、绿泥石化等。金属矿化主要有褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化、铅锌矿化和银矿化(较少)等。与矿化紧密相关的主要有硅化、绿泥石化、绿帘石化、褐铁矿化、黄铁矿化等。

区内开展1:10000高精度磁法工作显示,本区正常磁场为平静背景场,分布在八都群张岩组和堑头组黑云斜长片麻岩中,正异常主要出露在北侧的二长花岗岩中和铜山源南西主矿体部位。异常位于铜山源南西侧,呈面状分布,长轴方向北东,长约1 km,宽约700 m。异常分带性较好,具浓集中心,最高值达891.8 nT。北侧出现负异常,极大值为249.2 nT,南侧为正较低约100 nT,为异常的南北界线。从异常来看磁性地质体北部负值较南测正异常低,估计磁性体以中等角度向北倾。地表见有北东、北西、近南北向矿化带数条,出露地层为八都群堑头组黑云斜长片麻岩中。但从异常来看磁性地质体有可能呈面状特征,推断深部可能存在含矿闪长岩体,主要成矿位置可能还在深部,在深部隐伏岩体外接触带附近是成矿有利部位。

4矿体及矿石特征

矿化带分布矿区中部铜山源村的西侧山麓上,赋存于北东向压—压扭性和北西向压扭—张扭性两组低序次的断裂构造中,围岩为八都群堑头组的变质岩。地表分布6条矿化带,分别为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号、Ⅴ号、Ⅵ号矿化带。Ⅰ号矿化带受北西向压扭—张扭性断裂控制,长约350 m,宽一般在4~7 m,总体走向300°,倾向南西为主,局部反倾,倾角较陡,一般在80°左右。矿化带走向延伸稳定,北西端自然尖灭,南东端为第四系掩盖,中间被F3、F4错切。Ⅱ号矿化带受北东向断裂构造控制,总体走向10~20°,倾向北西,倾角一般为55~75°,矿化带长约520 m,宽1~3.5 m。矿化整体较差,未见矿体。Ⅲ号矿化带位于矿区西侧,受北东向断裂构造控制,总体走向40~50°,倾向南东,局部位反倾,倾角较陡,一般在70~80°。矿化带出露长度约550 m,宽3~5 m,最宽9 m,具膨大缩小现象。该带以铜、银为主,铅、锌矿化较差。Ⅳ号矿化带位于Ⅱ号矿化带南段西侧,与Ⅱ号矿化带平行,相隔约40 m,受近北北东向断裂控制,总体走向20°,倾向北西,倾角60~76°。长约120 m,宽1~2 m,矿化差。Ⅴ号矿化带位于矿区东侧,受北东向断裂构造控制,总体走向50°,倾向南东,倾角60~75°。矿化带出露长约70 m,宽2~4 m,南西端为第四系掩盖。Ⅵ号矿化带位于西侧,受北东向断裂构造控制,总体走向15~25°,倾向北西,倾角74~85°。矿化带出露长度约500 m,宽0.5~2 m。

本矿床矿石类型主要为破碎蚀变岩型,少量脉石英型或两者混合型。破碎蚀变岩型矿石,分布最广泛,常呈浅灰绿色、暗绿色,形态为碎裂状;脉石类型矿石仅在Ⅰ号矿化带内见有,一般为浅灰—浅灰绿色,形态呈团块状、角砾状。矿石结构主要有它形—半自形晶粒结构、碎裂结构,其次为脉石英结构,偶见交代残余结构。矿石构造主要见浸染状、团块状、角砾状、细脉状构造,氧化带见蜂窝状构造。矿石中金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿。脉石矿物主要为石英、绿泥石,其次为绢云母、绿帘石,个别还见阳起石、磷灰石。矿石矿物及磁铁矿在Ⅰ号矿化带中发育较好,但分布不均匀。磁黄铁矿在Ⅵ号矿化带PD1中发育极好。脉石矿物石英、绿泥石、绿帘石、绢云母分布普遍。据野外观察及光片鉴定认为,矿石中金属矿物晶出在晚期石英之前,早期石英之后。它们一般充填在早期脉石英或裂隙里。结合区域内相关矿床的研究成果,竹垟乡铜山源银多金属矿床矿石内矿物的生成顺序(早到晚)大致为:磁铁矿—黄铁矿—黄铜矿—闪锌矿、方铅矿—磁黄铁矿。矿石中的化学成分除主元素铅锌外,伴生有益组份主要为铜、银、锡、铁,其他元素含量甚微。其中Ⅰ号矿化带深部钻孔中含较高的Sn、Fe,达工业品位。

矿区的近矿围岩单一,为黑云斜长片麻岩和混合岩化黑云斜长片麻岩。矿体两侧围岩片麻理有变陡趋势,倾向变化大。近矿围岩蚀变主要为硅化、绿泥石化、绢云母化,局部见绿帘石化、黄铁矿化。硅化为矿区主要的蚀变类型,分布广泛。蚀变矿物主要为微粒—细粒状石英,它呈交代团块或细脉状出现。后者主要见于矿化破碎蚀变带内。硅化形成具多期性,早期主要见充填—交代型硅化,形成致密团块状石英及致密状蛋白色石英细脉,晚期硅化,主要表现为充填型、硅质胶结蚀变团块,或呈石英脉产出。石英呈乳白色,结晶较粗,局部见梳状及晶洞构造。晚期硅化与铅锌矿化关系密切,硅化以矿化破碎蚀变带为中心,向两侧围岩渐弱。绿泥石化分布广泛,与银矿化关系密切。为成矿热液交代围岩而使其中的黑云母、长石类矿物绿泥石化。绿泥石化沿矿体两侧呈线型分布,并以其中心往两侧围岩逐步减弱。绢云母化分布较普遍,成矿前在片麻岩中表现为面型均匀分布。成矿后在近矿围岩,尤其矿化破碎蚀变带内得到加强。它是长石类矿物被鳞片状绢云母交代所成;和绿泥石、硅化一道,在矿体两侧围岩呈线型展布矿区开展的1:10000土壤化探测量工作圈定了Ag、Cu、Pb、Zn、Sn异常区,其中,Ag异常呈面状分布,浓集中心峰值>10×10-6,浓集中心与在地表发现铅锌Ⅰ、Ⅵ号矿化带较吻合。Cu异常区总体呈北东向长条状展布,异常分布在黑云斜长片麻岩上,具三级浓度分带,浓集中心峰值达1400 ppm,浓集中心与在地表发现铅锌Ⅰ号矿化带较吻合。Pb异常总体走向北东,具三级浓度分带,浓集中心峰值大于3000 ppm。异常分布在黑云斜长片麻岩上,浓集中心与在地表发现的铅锌Ⅰ号矿化带基本吻合,是寻找工业矿体的有利地段。Zn异常为北东向长条状,异常分布在黑云斜长片麻岩上,异常走向北东,具三级浓度分带性,浓集中心明显,峰值近4000 ppm,与在地表发现的铅锌Ⅰ号矿化带吻合较好。矿区Cu、Pb、Zn异常套叠程度较好,异常区出露岩性均为黑云斜长片麻岩,与地表发现的铅锌矿化带基本吻合。

近年来,浙江省第七地质大队对研究区找矿勘查方面也开展了详细的工作,多项野外地质工作包括四个阶段。第一阶段开展了矿区1∶25000地球化学土壤测量,化探结果显示,矿区Pb、Zn、Cu、Ag异常主要集中在Ⅰ~Ⅴ号矿化带出露位置及其露头的沿坡方向,而其它区域异常不太明显,显示矿区异常与地表发现的铅锌多金属矿化带吻合得较好。在Ⅱ号矿化带的北东部铜山源—际下一带分布有一个面积约0.5 km2大小的Zn低值异常区,Zn含量普遍达150~400 ppm。第二阶段对矿区开展了1∶5000地质填图,对部分老探槽和老硐进行了清理,并沿矿化带走向进行了部分探槽控制,完成探槽工作,选择对Ⅱ号矿化带用钻孔进行深部控制,完成钻探工作。通过本次工作,对矿区地层、构造和岩浆岩体的分布特征有了大致了解,重点对矿化带进行追索,了解矿化带延伸及矿化情况。地表圈定了6条矿化带和7个小矿体。第三阶段则在前阶段工作的基础上,针对Ⅵ号矿化带,选择595 m标高布置了平硐PD1,进行了浅部穿脉和沿脉控制。累计完成硐探工作量393.5 m。第四阶段在Ⅰ号矿化带施工了ZK1801钻孔,了解其中深部矿化情况,在153.03~156.48 m处见真厚度2.29 m的多金属矿体,品位Ag 24.4~152.08 g/t,平均73.7 g/t;Cu 0.12~0.54%,平均0.38%;Pb 0.12~0.53%,平均0.30%;Zn 0.05~0.45%,平均0.22%;Sn 0.028~0.86%,平均0.40%;T(Fe)6.38~33.12%,平均18.87%。

5结论

浙江省龙泉市竹垟乡铜山源银多金属矿床构造活动较强烈、蚀变明显,且有较好的物、化探异常,地表分布6条矿化带,发育硅化、绿泥石化、绢云母化等与成矿密切相关的围岩蚀变,矿石中的化学成分除主元素铅锌外,伴生有益组份主要为铜、银、锡、铁,显示了良好的成矿地质条件。