化工企业特种设备安全管理问题及建议论文

2024-05-31 10:52:24 来源: 作者:zhoudanni

摘要:化工企业所用的特种设备主要是压力容器、压力管道等,工作环境比较复杂,如果安全管理不善,容易发生安全事故,给企业和社会带来损失。文章分析了部分化工企业在特种设备安全管理方面存在的现实问题,并提出了相应解决建议,对化工企业安全生产具有一定的指导意义。

摘要:化工企业所用的特种设备主要是压力容器、压力管道等,工作环境比较复杂,如果安全管理不善,容易发生安全事故,给企业和社会带来损失。文章分析了部分化工企业在特种设备安全管理方面存在的现实问题,并提出了相应解决建议,对化工企业安全生产具有一定的指导意义。

关键词:安全管理,特种设备,化工企业

1概述

化工企业所用特种设备主要是承压类的压力容器、压力管道等,很多化工产品的生产、加工、分离、提纯等工艺环节要在高温、高压下才能顺利进行。因此,承压类特种设备在化工企业的生产中扮演着举足轻重的角色。

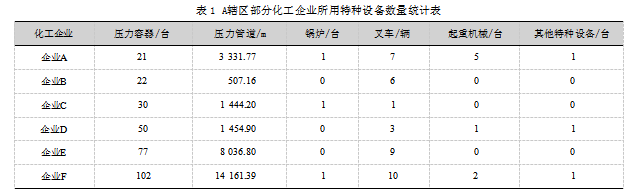

表1为统计的A辖区内部分化工企业所用特种设备种类和数量,可以清晰看出,化工企业承压类特种设备在企业特种设备总数量上占比最高,尽管不同化工企业承压类特种设备数量受企业规模和生产工艺影响而不同。

2化工企业承压类特种设备含义及安全现状

2.1压力容器

压力容器主要是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1 MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或等于标准沸点的液体、容积大于或等于30 L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或等于150 mm的固定式容器和移动式容器[1]。一般化工企业常用的压力容器为储气罐、反应釜、换热器、聚合塔、蒸馏塔等,一般都为固定式压力容器。

2.2压力管道

压力管道一般是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1 MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50 mm的管道[1]。

压力管道根据类别可以分为长输管道(GA)、公用管道(GB)、工业管道(GC)。工业管道又可分为工艺管道、动力管道、制冷管道。一般化工企业中的压力管道绝大部分属于工业管道,存在少部分的公用燃气管道。

2.3承压类设备安全现状

化工企业日常生产所用的承压类设备数量多、工况恶劣,大部分装着有毒、易燃、易爆、腐蚀性的液体或气体。除了承受高温、高压外,部分设备还承受着酸性腐蚀、电化学腐蚀、应力腐蚀、温度骤变等恶劣工况,所以在设备内部、表面、连接过渡处容易出现腐蚀、疲劳、裂纹、老化、变形、泄漏等潜在危险点。这些危险点长期存在和继续发展在没有发现和采取有效措施的情况下,很可能会导致安全事故的发生。因此,化工企业承压类特种设备定期检验检测和日常的安全检查显得十分重要。对检验不合格、隐患风险未消除的特种设备,企业负责人、安全管理人员及作业人员要及时处理,切莫存在侥幸心理而让设备强制运行。否则,一旦发生安全事故,破坏性的后果往往是难以估量的,不仅会给企业带来财产损失,还很可能造成环境污染和人员伤亡,继而引发社会问题。

部分化工产品的化学反应温度达400℃以上,反应压力60 MPa以上,高温、高压为企业带来了高效益、高回报,但也往往伴随着高风险。根据2023年3月份国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于2022年全国特种设备安全状况的通告》来看,承压类设备(锅炉、压力容器、气瓶、压力管道)事故的主要类型是爆炸、泄漏、着火等,其中压力容器事故7起,死亡3人;压力管道事故2起,死亡2人。从已结案的事故分析报告来看,事故发生的主要原因是维护保养不到位造成的安全部件失效或保护装置失灵、违章作业等[2]。而化工企业正是压力容器、压力管道使用的重要和密集场所,因此,化工企业做好承压类特种设备的安全管理是保障安全生产的重要环节。

3化工企业特种设备安全管理存在的问题

3.1安全主体责任落实不到位

部分化工企业管理者主体责任意识不强,在安全生产方面存在侥幸心理。一些企业负责人有重效益、轻安全的思想,对安全监管部门检查指出的隐患问题置若罔闻,存在应付检查和敷衍整改的问题。对安全监察人员和安全检查专家的检查有抵触情绪,认为他们指出的问题点阻碍了企业正常的生产经营和发展,甚至还认为只要不发生安全事故就证明企业安全管理没有问题。

3.2日常安全检查、维护保养不到位,设备检验不及时

部分化工企业特种设备安全管理人员和作业人员在设备日常的安全检查存在维护保养中工作不到位等现象,甚至有在设备出现泄漏、感应装置报警后仍故意隐瞒不报、私自处理、设备“带病”作业的现象。另有部分企业还存在报检不及时,设备超检验周期作业的问题,这些都给化工企业的安全生产带来了极大隐患。

3.3安全档案不规范、不完备

个别化工企业安全负责人及特种设备安全管理人员对安全生产的管理仅停留在表面上。安全档案材料表面上看很齐全、很完备,但一些内容与企业实际不符,仅是为了应付安全检查而做的“表面文章”,且还没能做到及时更新。例如,某企业原安全管理人员和作业人员已离职半年以上,特种设备安全技术档案里的材料仍是这些人员的信息,部分企业领导层安全分管工作也早已进行了人事调整,但安全档案材料里的信息仍保持“原封不动”。

3.4人员培训不到位、安全意识不强

部分化工企业安全管理人员和作业人员安全培训不到位。部分作业人员虽能根据要求完成了安全培训相关内容,也通过了考试,但在实际生产中违章作业现象仍时有发生,说明安全作业的理念没有牢记于心,仅停留在纸面,没有践行于实操中。这些问题的存在不仅为安全事故的发生埋下了隐患,也成了严重阻碍化工企业发展的“绊脚石”。

2019年江苏响水化工园区的爆炸事故虽已远去,相关责任人员也受到了相应的法律惩罚和政纪处分,但此次事故给化工企业的安全管理与发展留下了经验教训。

4化工企业特种设备安全管理建议

根据特种设备事故引发的原因,从大的方面可分为设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷[3]。对化工企业的特种设备安全管理,要做好以下几个方面的工作,才能从根本上降低事故发生的概率,实现安全可持续发展。

4.1不折不扣落实使用单位安全主体责任

化工企业一定要牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,严格遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针[4]。不管是企业管理层、安全管理人员还是具体作业人员,一定要坚守安全发展底线,主动履行安全责任义务,并将主体责任义务落到实处。企业安全负责人更是要躬亲力行,主动履职作为,让安全生产理念深入人心。一个没有安全主体责任意识的企业,生产的产品和提供的服务也很难有质量保障。

4.2严格落实特种设备使用管理要求,充分利用智慧化监管平台,提升管理效能

化工企业安全管理人员一定要严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG 08—2017《特种设备使用管理规则》等法律规范相关要求,做好“三落实、两有证、一预案、一检验”的特种设备安全管理基本要求。其中“三落实”是指落实管理机构、落实管理人员、落实规章制度;“两有证”是指人员有证(安全管理员证、作业证)、设备有登记证;“一预案”是指建立特种设备应急救援预案,并定期演练;“一检验”是指特种设备检验检测工作。做好特种设备检验检测工作,是保证特种设备安全运行的重要环节,但现实生产中因未按照规定进行监督检验而发生一些特种设备及其相关事故。现阶段,由政府机构牵头搭建的数字化特种设备管理平台,确保在设备检验、设备预警、维护保养、日常安全检查等关键环节不出问题。随着科技水平的提升,智慧化的安全监管平台功能越来越完备,信息越来越精准,不仅能反映出企业所有设备的状态信息,还能及时提醒安全管理人员有哪些安全管理工作需要完善和改进。因此,化工企业尤其是大型化工企业要充分利用好智慧化、数字化的监管平台,大幅度提升企业安全监管效能、降低人力成本。

4.3重视安全技术档案管理,为安全生产提供基础保障

部分化工企业负责人认为详细的安全档案材料没有意义,对安全检查人员检查出的问题置若罔闻。对安全技术档案的管理很大程度上能反映出企业的安全生产状况,因为它是在企业现有设备安全状况基础上建立的。通过安全技术档案能快速、精准地查找自身安全管理漏洞,并能及时堵漏、消除隐患,这才是特种设备安全技术档案存在的现实意义。

4.4做好人员安全培训管理工作

安全培训不仅是为了培训具体的操作技能,更重要的是增强员工的安全意识。安全是发展的前提,发展是安全的保障。作为企业负责人,在安全培训方面一定要预留充足的培训费用,定期开展全员安全教育培训和技能培训。特种设备安全管理本身是一个规范化、精细化、复杂化的工作,对管理人员的综合性、专业性素质要求很高。在信息化、智能化、数字化的今天,企业安全负责人和管理人员不能墨守成规,要树立终身学习的理念,不断学习新的安全知识和管理技能,以适应不断变化发展的安全管理水平的要求。

5结语

特种设备安全管理的关键在落实,难点也在落实。化工企业在特种设备安全管理方面除了要做好以上提到的管理建议外,还要结合自身企业特点和发展实际,制定更加完善、详细、实用的特种设备安全管理细则,并落实到位,同时在特种设备安全管理方面的人力、物力、财力一定要有充足的保障。只有这样,化工企业才能在安全的巨轮上行稳致远,在市场中实现高质量发展。

参考文献:

[1]质检总局.关于修订《特种设备目录》的公告:2014年第114号[A].北京:质检总局,2014.

[2]市场监管总局.关于2022年全国特种设备安全状况的通告:2023年第6号[A].北京:市场监管总局,2023.

[3]中国特种设备安全与节能促进会.特种设备事故隐患分类分级:T/CPASE GT 008—2019[S].北京:北京科学技术出版社,2020.

[4]刘涛,裴渐强,冷文深.承压类特种设备使用单位管理制度探讨[J].西部特种设备,2021,4(5):14-18.