“三维并进”理念融入化工类专业人才培养的探索与实践论文

2024-05-27 10:39:19 来源: 作者:zhoudanni

摘要:基础化学课程在化工类专业人才培养中起着承上启下的重要作用,教学团队在价值引领、知识传授与能力培养三维并进理念指导下,与时俱进培养高素质技能型化工人才。首先,厚植爱国情怀、化工情怀,以中国民族化学工业之父范旭东振兴中国化工生动详实事迹为引领,强化责任意识和安全意识,践行工匠精神、劳动精神、创新精神;其次,以在线开放课程平台建设与运行为载体,培养师生在数字经济时代的数字化素养,多维度保障人才培养质量;最后,突出学生主体,关注个人成长,开展基于学生成长百分等级模型(SGP模型)的增值评价,实现依托数据分析的个性

摘要:基础化学课程在化工类专业人才培养中起着承上启下的重要作用,教学团队在价值引领、知识传授与能力培养三维并进理念指导下,与时俱进培养高素质技能型化工人才。首先,厚植爱国情怀、化工情怀,以中国民族化学工业之父范旭东振兴中国化工生动详实事迹为引领,强化责任意识和安全意识,践行工匠精神、劳动精神、创新精神;其次,以在线开放课程平台建设与运行为载体,培养师生在数字经济时代的数字化素养,多维度保障人才培养质量;最后,突出学生主体,关注个人成长,开展基于学生成长百分等级模型(SGP模型)的增值评价,实现依托数据分析的个性化学习与指导。

关键词:人才培养,范旭东精神,数字化素养,增值评价

0引言

化工是国民经济重要支柱产业,与人们的日常衣食住行密切相关,为人类文明发展注入强大动力。发展安全环保、绿色低碳化工行业新形态,更加迫切需要培养高素质、有技能、能创新的应用化工人才,与时俱进地开展化工类专业人才培养的探索与实践十分必要且意义非凡。

1基础化学课程在化工类专业人才培养中的作用

以基础化学课程为例,基础化学是应用化工技术专业学生接触的首门专业基础课程。聚焦化工工艺员等岗位必需的化学知识与实验技能,是培养应用化工技术人才核心竞争力的基础。专业人才培养方案中明确指出“培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握化工生产原理、生产工艺、工艺参数优化、产品质量控制等应用化工技术专业必备的基础理论知识和专业知识,具有规范操作、责任关怀和团队合作等职业素养的社会经济发展需要的高素质技术技能型人才。”

在价值引领、知识传授与能力培养三维并进理念指导下,通过基础化学课程学习,使学生掌握化学基本知识、基本原理以及基本实验操作技能。课程涵盖无机化学、有机化学、物理化学以及分析化学四大化学内容[1],在大一第一学期开设,持续两个学期,是学生接触的首门与专业相关的课程。因此,在学生入学之初便有意识地将基础化学学习内容与行业岗位实际需求有机结合,使学生在知识与技能学习的同时,自觉提升职业素养,激发学生的专业自豪感与使命感,为后续专业学习、岗位工作以及能力发展奠定坚实基础[2-4]。

2厚植爱国情怀、化工情怀,培养有担当能创新的化工专业人才

2.1范旭东精神及其时代内涵

范旭东(1883—1945),湖南湘阴人,原名范源让,字旭东,是我国近代著名的化工企业家、重化学工业奠基人。毛泽东在回顾我国民族工业发展历程时,强调了四个“不能忘记”,其中就有“化学工业不能忘了范旭东”,用“工业先导、功在中华”八个字高度评价范旭东。先生一生热爱祖国、志存高远、别具匠心、鞠躬尽瘁、淡泊名利,有著名的四大信条:“我们在原则上绝对的相信科学;我们在事业上积极的发展实业;我们在行动上宁愿牺牲个人顾全团体;我们在精神上以能服务社会为最大光荣。”范旭东将爱国、报国作为自己的崇高理想和神圣使命,在赴日本留学之初就立志报效祖国,在不断思考与探索的基础上,逐步形成并牢固树立工业救国的奋斗理念,为我国化工的发展插上翅膀。

2.2重构教学内容,注重知识与技能培养

根据岗位技能与素养要求、人才培养方案等重构教学内容,实现知识、能力目标的同时,通过融入范旭东精神引导学生更好地达成素质目标。课程主动对接“培养德才兼备、全面发展的高素质技术技能人才”培养目标,坚持价值引领、知识传授与能力培养三维并进。

以基础化学课程为例,在项目一化学反应速率与化学平衡教学中,为更好地实现增强学生创新意识,激发创新思维,培养学生安全环保、绿色低碳、团结协作的化工责任意识的素质目标,教学团队将范旭东竞赛融入育人全过程。

首先,利用在线开放课程平台,课程交流群,推送资料视频图片等,将范旭东带领团队与列强博弈,创办永利碱厂,开创中国化工新纪元的感人事迹贯穿始终,夯实基础提升技能的同时,厚植爱国情怀、化工情怀,铸造匠心。

其次,通过“化学反应速率异常引发的均酐生产事故”案例分析,引导学生初步分析速率异常原因,完成课前测试。根据学生预习情况,调整教学策略。

再次,课中结合动画理清关键反应条件对均酐生产速率的影响。利用VR新技术明确反应器内部化学反应速率快慢,掌握速率异常判断方法,结合企业导师示范引导,学生分组协作完成异常处理。紧扣任务主题融入范旭东带领团队反复摸索排除异常,于1926年生产出中国第一批优质“红三角”牌纯碱,在美国费城举办的万国博览会上荣获金质量奖,被评委誉为“中国近代工业进步的象征”。打破洋碱对中国市场的垄断,揭开中国乃至东亚制碱业新篇章。

最后,在课后引导学生以“化学反应速率和化工生产安全”为主题拍摄化学科普视频,在B站自建公众号发布,传递化工科普正能量,激发创新思维。

3在线开放课程平台建设与运行

3.1数字化素养在化工类人才培养中的重要性

党的二十大报告明确指出“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”2023年2月14日在北京举办的世界数字教育大会职业教育数字化转型发展平行论坛,以“转型与重塑:数字化赋能职业教育新生态”为主题,针对职业教育领域数字化技术应用、数字化资源开发、师生数字化素养提升等问题开展讨论。

职业教育数字化转型是教育发展的必然趋势[5],对促进教育智能化发展、提高人才培养质量、保障受教育的公平公正等均具有重要意义。

《石化化工行业数字化转型路径蓝皮书》明确指出“数字化转型已成为必答题”“目前石化化工行业对于产业认知及人才建设仍显滞后”。由此可见,培养化工类专业师生的数字化素养必不可缺、迫在眉睫[6-8]。

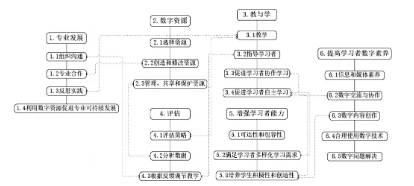

3.2以基础化学在线开放课程平台建设为载体,多维度保障人才培养质量

2019年以来,笔者所在教学团队致力于基础化学在线开放课程建设,通过动画、微课、教师录课、课堂实录等形式进行课程数字化建设与改革,引导学生课前通过在线开放课程平台推送的文本、视频、预习题、课前测等数字化资源开展自主预习。同时,利用课程平台的提问、讨论区等功能进行互动交流,教师可以根据平台给出的预习题成绩、班级成绩分析等数据精准掌握学生的学情,进一步确定教学重难点。

利用在线开放课程平台慕课堂功能,实现签到、点名、成绩导出与分析等多种功能,使得教学过程更加数据化和科学化。充分体现职业教育特点,与企业共同制作数字化资源,将新技术、新工艺和新规范融入教学中,弥补课堂时间有限的遗憾,有效实现教学与生产同步,推进工艺绿色化、过程低碳化的产教深度融合。搭建化工虚拟仿真实训平台,通过仿真软件、模拟实操等形式真正让学生动起来。密切关注企业行业发展,通过课程平台交流互动、提问、讨论等版块,引导学生学以致用,积极参与到与化工行业相关的新闻热点事件的思考与讨论中,逐步培养学生主动思考、学会正确表达阐述观点、利用化学的思维分析和解决问题的能力,立足专业勇于担当,多维度保障人才培养质量。

目前,笔者所在教学团队建设的基础化学在线开放课程平台,已经成功入选江苏省在线开放课程以及国家级在线开放课程,培养师生在数字经济时代的数字化素养,为化工产业数字化技术发展贡献力量。

4开展基于学生成长百分等级模型(SGP模型)的增值评价

4.1基于学生成长百分等级模型(SGP模型)的增值评价

学生成长百分等级模型(SGP模型)增值评价[9],是美国各州使用最多的模型,该模型中百分等级的计算方法如式(1)所示:

PR=(L+0.5×E)/N×100(1)

式中:PR为百分等级;L为低于给定分数的人数;E为等于给定分数的人数;N为总人数。

PR<35,表示成长增值水平低;PR>65,表示成长增值水平高;35≤PR≤65,表示成长增值水平正常。

4.2开展基于SGP模型的增值评价,实现依托数据分析的个性化学习与指导

近年来,教学团队高度重视人才培养过程中的评价环节,正视退伍入学、高考入学、社会招生以及自主招生入学等不同生源的基础差异,开展基于学生成长百分等级模型的增值评价,实现依托数据分析的个性化学习与指导。

以基础化学课程项目一化学反应速率与化学平衡教学为例,根据学生成长百分等级模型增值评价,2022级化工专业的1个班级中,7名学生成长增值水平低,15名学生成长增值水平正常,8名学生成长增值水平高。成长增值水平低的学生中,57%通过自主招生入学,43%通过高考入学,后续教学中将持续关注,给予针对性辅导。特别是加强与辅导员、班主任以及其他任课教师协同合作,进一步完善个性化跟进与关怀,重点关注学生思想动态、学习态度与方法、面临的问题等方面。

5“三维并进”理念融入化工类专业人才培养的探索与实践反思

目前,笔者所在教学团队持续开展“三维并进”理念下化工类专业人才培养改革实践,初步取得了一定的成绩,毕业生得到招聘企业的好评。本人荣获2022年江苏省职业院校教学能力大赛二等奖,2021年江苏省高校微课教学比赛三等奖。基础化学在线开放课程2019年获批江苏省在线开放课程,2022年获批国家级在线开放课程。

在实践中也遇到了一些问题:(1)学生对科技发展史、科学故事等十分感兴趣,积极参与讨论,但会出现把过多的精力放在讨论科技发展上,有时甚至出现利用课堂时间用手机检索信息的情况;(2)少数学生存在只用手机刷在线开放课程平台上的数字化资源,却没有深入学习的现象。

在实践与反思的基础上,今后化工类专业人才培养改革实践将重点聚焦两个方面:一是进一步加强校企合作,强化新技术、新工艺、新方法在人才培养中的运用;二是充分发挥优秀毕业生在人才培养中的示范引领作用,定期通过优秀校友讲座、优秀校友进课堂、技能示范操作等形式,引导学生关注行业发展,提高综合素质与能力。

参考文献:

[1]陈琳,滕铭明.高职化工类专业“基础化学”课程信息化教学改革探析[J].高考,2017(6):220.

[2]宋心琦.化学学科的现状及基础化学教育改革问题[J].大学化学,2001,16(1):40-47.

[3]张逢星,李珺,郭慧林.以创新培养为主线构建综合化学实验与科研训练体系[J].大学化学,2009,24(3):18-21.

[4]曾秀琼,蔡吉清,顾昊睿,等.基础化学实验中开展线上线下混合式教学的探索与实践[J].大学化学,2020,35(9):26-30.

[5]本刊编辑部.数字化赋能职业教育新生态—世界数字教育大会职业教育平行论坛综述[J].中国教育信息化,2023,29(5):23-30.

[6]林融.智能自动化技术推动石油化工企业数字化转型升级[J].自动化仪表,2020,41(6):1-7.

[7]杜昊远.“5G+工业互联网”助力煤化工企业绿色数字化转型[J].中国工业和信息化,2022(1):58-61.

[8]刘轩朋,朱富晓.基于ICT技术的智慧化工园区数字化管理模式研究—以衢州绿色产业集聚区为例[J].测绘与空间地理信息,2021,44(6):132-134.

[9]谢小庆.用于成长评估的学生成长百分等级模型:来自美国的经验[J].教育测量与评价,2019(6):3-9.