以新质生产力引领企业工商管理的优化路径论文

2025-10-28 16:31:03 来源: 作者:xuling

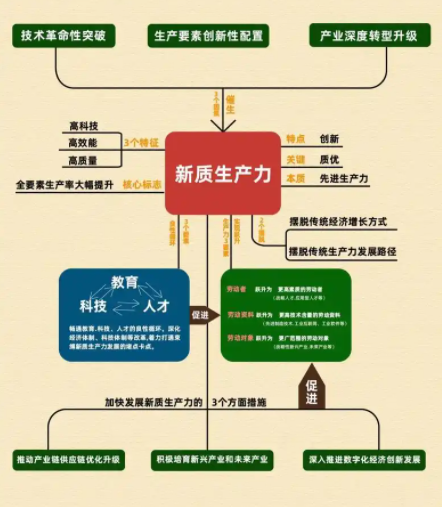

摘要:新质生产力作为以创新为主导、摆脱传统经济增长方式的先进生产力质态,正成为推动中国经济转型升级的关键变量。在全球产业链重构和新一轮科技革命浪潮下,数字技术、人工智能、绿色低碳等新兴要素加速向各产业领域渗透,企业工商管理迎来深刻变革机遇。

新质生产力作为以创新为主导、摆脱传统经济增长方式的先进生产力质态,正成为推动中国经济转型升级的关键变量。在全球产业链重构和新一轮科技革命浪潮下,数字技术、人工智能、绿色低碳等新兴要素加速向各产业领域渗透,企业工商管理迎来深刻变革机遇。从宏观看,新质生产力优化管理有助于企业突破传统增长瓶颈,在全球价值链中占据有利位置;从中观看,能够促进产业链上下游协同创新,形成强大的产业集群效应;从微观看,通过管理模式创新释放组织活力,提升企业核心竞争力。这种多层次、全方位的优化路径,正在重塑企业发展逻辑和产业生态格局。

新质生产力推动企业工商管理优化的战略价值

经济增长与竞争优势双重提升。新质生产力重构了企业从资源依赖向创新驱动的转型路径。传统生产模式下,企业增长受限于土地、劳动力、资本等要素边际效益递减规律,而新质生产力通过算法优化、数据赋能打破了这一瓶颈。企业运用数字孪生技术模拟生产全流程,将试错成本降低到最小,产品开发周期缩短一半以上。智能制造让定制化生产成为现实,企业能够以接近大规模生产的成本满足个性化需求,这种柔性制造能力成为参与国际竞争的利器。更深层的变化在于企业从卖产品转向卖解决方案,从制造商转变为服务商,价值链地位实现跃升,摆脱了低端锁定困境。

产业升级与生态协同深度融合。新质生产力催生了产业组织形式的根本性变革,企业边界变得模糊而富有弹性。数字平台成为产业生态的连接器,原材料供应商能够直接获取终端消费数据,提前调整生产备货;零部件企业参与整机设计,从被动配套转为主动创新。这种协同超越了简单的信息共享,形成了风险共担、利益共享的命运共同体。产业集群内部的知识溢出效应被充分激发,一家企业的技术突破能够迅速扩散到整个产业链,带动集体升级。跨界融合成为常态,制造业与服务业、实体经济与数字经济的界限被打破,催生出全新的价值创造模式。

核心能力与价值创造持续增强。新质生产力从底层逻辑改变了企业能力建设方向,数据成为新的生产要素,企业通过挖掘用户行为数据、设备运行数据、市场交易数据,形成独特的洞察力和预判力。算法能力取代规模优势成为新的护城河,谁能更好地将业务逻辑转化为算法模型,谁就能在竞争中胜出。组织学习速度呈指数级提升,知识管理系统让经验教训实时沉淀和传播,避免重复犯错。员工角色从执行者转变为创新者,每个岗位都被赋予改进流程、优化产品的职责。企业的价值创造从单点突破转向系统优化,各个环节的微创新汇聚成强大的竞争优势。

新质生产力驱动企业工商管理优化的实践路径

构建数字化管理中枢。数字化管理中枢是企业实现新质生产力转型的神经系统。这一体系的核心在于打破信息孤岛,让数据从静态资产转变为动态生产要素。企业通过搭建覆盖研发、生产、营销、服务全流程的数字化平台,实现业务流与数据流的深度融合。实时数据采集让管理决策从经验驱动转向数据驱动,预测性分析取代事后补救,管理效率实现质的飞跃。在生产环节,智能算法根据设备运行参数、原材料库存、订单交期等多维度数据进行动态优化,自动调配资源,减少生产浪费。在市场端,通过用户行为数据挖掘,精准识别需求变化趋势,指导产品迭代和服务升级。数字孪生技术让管理者能够在虚拟空间中模拟决策效果,降低试错成本。更重要的是,数字化管理培养了组织的数据思维,每个员工都成为数据的生产者和使用者,形成全员参与的数字化文化。

强化科技创新体系。科技创新体系建设是企业培育新质生产力的根本途径。这不仅意味着加大研发投入,更需要构建开放、协同、高效的创新生态。企业内部要建立多层次研发架构,既有聚焦前沿技术的基础研究团队,也有面向市场需求的应用开发部门,还要设立专门的技术转化机构,确保创新成果快速产业化。产学研深度融合成为创新加速器,企业与高校共建联合实验室,派驻工程师参与基础研究,邀请科研人员解决生产难题,实现知识与实践的双向流动。创新资源的配置机制也需要优化,建立技术评估体系,对不同技术路线进行科学评判,避免盲目跟风或故步自封。知识产权管理从防御转向进攻,不仅保护自主创新成果,还通过专利布局构建技术壁垒,提升市场话语权。政府的创新支持政策成为重要杠杆,企业要主动对接国家重大科技专项,承担行业共性技术攻关任务,在服务国家战略中提升自身创新能力。

重塑组织管理模式。组织管理模式的革新是释放新质生产力潜能的关键环节。扁平化不是简单地减少管理层级,而是构建网络化、平台化的组织架构,让信息和决策权在组织内部自由流动。部门墙的打破需要建立跨职能团队机制,围绕客户价值和项目目标进行资源配置,而非按照传统职能划分。敏捷管理理念深入各个业务单元,小步快跑、快速迭代成为常态,组织能够像生物体一样对环境变化做出即时反应。人才管理从管控转向赋能,给予员工更大的自主权和试错空间,让每个人都成为创新的主体。绩效评价体系也需要重构,不仅考核短期业绩,更注重长期价值创造和创新贡献,设立容错机制鼓励探索性尝试。

深化产业链条协同。产业链协同是新质生产力在更大范围内发挥效能的重要方式。数字化连接让产业链从线性结构演变为网状生态,上下游企业通过共享平台实现信息透明和资源互补。需求预测不再是单个企业的猜测,而是基于全链条数据的科学分析,库存水平、生产计划、物流安排都能实现精准匹配,大幅降低供应链成本。协同创新机制让技术突破不再局限于单点,供应商参与产品设计,客户需求直接传导到研发环节,形成创新合力。风险分担体系的建立增强了产业链韧性,通过多元化采购、战略储备、应急预案等措施,提高应对突发事件的能力。

完善制度保障机制。制度保障机制是新质生产力持续发展的基础支撑。管理制度需要从刚性约束转向柔性引导,既要有明确的规则边界,又要保留创新空间。项目管理流程的优化要体现敏捷性,快速立项、动态调整、及时止损成为制度设计的核心原则。知识产权管理体系从申请、维护到运营、转化形成闭环,专利不再是沉睡的资产,而是创造价值的工具。人才激励制度突破传统薪酬体系,股权激励、创新分红、内部创业等多元化激励方式,让贡献者分享企业成长红利。政企互动机制的完善让企业更好地享受政策红利,主动参与政策制定过程,反映行业诉求,争取更精准的支持措施。合规管理体系确保企业在快速发展中不触碰法律红线,特别是在数据使用、算法应用等新领域建立规范。

新质生产力正在重新定义企业工商管理的内涵与边界。面向未来,企业必须主动拥抱变革,将科技创新、数字化转型、绿色发展等新质要素深度融入管理体系,才能在激烈的市场竞争中赢得主动。这是一个系统工程,需要企业在战略规划、组织变革等多个维度协同推进。只有不断探索适合自身特点的优化路径,动态调整发展策略,才能真正实现新质生产力与工商管理的深度融合,为企业的可持续发展奠定坚实基础,也为中国经济高质量发展贡献力量。