基于网络结构分析的福建省快递物流效率评价论文

2025-06-16 14:49:56 来源: 作者:xujingjing

摘要:快递物流网络是快递流通的载体,其网络结构对快递物流效率高低有关键影响。文中基于复杂网络理论,选取度值、路径长度和鲁棒性三个指标分析快递物流网络结构,使用优劣解距离法(TOPSIS)对快递物流效率进行综合评价,并以韵达公司在福建省的快递网点布局为例进行实证分析。结果表明,福建省快递物流网点分布不均衡,各地市快递物流效率差异较大,沿海发达地市的快递物流效率显著高于内陆地市,在空间分布上呈现出核心-边缘结构。

【摘要】快递物流网络是快递流通的载体,其网络结构对快递物流效率高低有关键影响。文中基于复杂网络理论,选取度值、路径长度和鲁棒性三个指标分析快递物流网络结构,使用优劣解距离法(TOPSIS)对快递物流效率进行综合评价,并以韵达公司在福建省的快递网点布局为例进行实证分析。结果表明,福建省快递物流网点分布不均衡,各地市快递物流效率差异较大,沿海发达地市的快递物流效率显著高于内陆地市,在空间分布上呈现出核心-边缘结构。

【关键词】物流管理;复杂网络;物流网络;快递物流效率

1引言

近年来,伴随着电子商务的蓬勃发展,快递物流需求也不断攀升。2023年,我国快递业务量完成1624.8亿件,同比增长16.8%,业务收入完成15293亿元,同比增长13.2%[1]。快递物流网络是快递企业构建的物流网络系统,由物流节点和物流通道组成,其结构合理程度对快递投递时效和服务水平有关键影响,快递物流网络结构越合理,快递物流效率越高[2]。因此,快递物流网络结构分析成为快递企业和国内外学者的关注热点。

现有快递物流网络结构的研究主要基于图论和复杂网络理论。例如,倪玲霖等[3]比较了全连通与轴辐式两种不同快递网络结构下快递服务成本与服务效率的差异。谢逢洁,崔文田[4]基于蓄意移除节点城市和随机移除投递路线两种规则,分别分析了航空投递网络和陆运投递网络的鲁棒性。陈慧[5]借助度分布、聚类系数和节点最短路径分析快递企业配送网络的拓扑结构特征。冯春等[6]引入社会效益的概念,基于网络最大连通子图规模和网络效率分析了我国快递网络在蓄意攻击和随机故障下的脆弱性。李鲁奇,马学广[7]基于宅急送快递运单数据构建了中国快递物流网络,基于网络脆弱性分析中国快递物流网络的空间结构特征。针对物流效率的评价,现有研究大多采用层次分析法和数据包络法[8-9],总体来说,基于网络结构分析的快递物流效率评价研究尚不多见。本文基于复杂网络理论,选取度值、路径长度和鲁棒性指标作为快递物流效率评价指标,通过优劣解距离法对快递物流效率进行综合评价,并以韵达公司在福建省的快递网点布局为例进行实证分析,最后基于物流效率评价结果,从快递网点布局优化和物流通道建设两个角度提出快递物流网络结构优化建议,以期为快递物流效率提升相关决策提供理论参考。

2快递物流网络构建

2.1物流节点

在快递物流网络中,物流节点通常包括区域物流中心、城市物流中心、县区级物流中心和末端配送站四个层次。区域物流中心具体为大型物流集散地,服务于跨境或跨省物流,通过干线运输进行长距离流通;城市和县区级物流中心具体为配送中心、转运中心、分拨中心等中小型物流集散地,通常衔接区域物流中心和末端配送站;末端配送站为“最后一公里”配送网点,一般分布在社区、商务区、高校、便利店和物业中心等公共服务场所。

2.2物流通道

物流通道是指商品在不同物流节点间移动的线路。商品通过空运、海运和陆运等多种运输方式,经由直达或中转物流路径到达末端配送站从而最终到达消费者手中。直达物流路径为境外、省外商品经过分拣直接进入城市物流中心,运往末端配送站,为了避免中转操作,提高物流时效,大部分物流采用直达路径模式;中转物流路径则为境外、省外商品进入区域物流中心后,经过集货、分拣,批量运往城市物流中心,再由城市物流中心运往末端配送站。

2.3快递物流网络建模

物流网络由物流节点和物流通道构成,为构建快递物流网络,在韵达快递企业官方网站搜集其在福建省布局的快递服务网点和网点间快递分配关系。韵达企业快递业务规模在全国民营物流企业中排名第三(仅次于顺丰和京东物流),具有一定的典型性和代表性[10]。将区域物流中心作为快递物流网络的一级节点,例中为省公司;将城市物流分拨中心作为快递物流网络的二级节点,例中为市公司;将县级、区级物流网点作为快递物流网络的三级节点,将末端配送站作为快递物流网络的四级节点。每个级别的物流节点只能通过上一级的物流节点相互连通,将该连接规则作为构建网络的边的依据,得到一个包含1024个快递网点的物流网络,并以邻接矩阵形式进行存储和运算,使用MATLAB2016a软件实现。

3快递物流效率评价

3.1快递网点度值

快递网点的度值是指与该快递网点直接相连的其他网点的数量,快递物流网络的度值即为网络中所有快递网点的度值的平均值[11]。度值越大,意味着快递网点将快件直接送达的可能性越大,快递物流的效率也越高。N表示快递网点集合,快递网点数量n=|N|。将度值从小到大排序,统计出度值为k的快递网点占全部网点数的比例Pk,为消除度分布尾部噪声扰动偏差,使用累积度分布光滑化处理:

Pk=∑i=kP(i)i∈N(1)

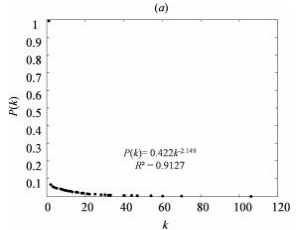

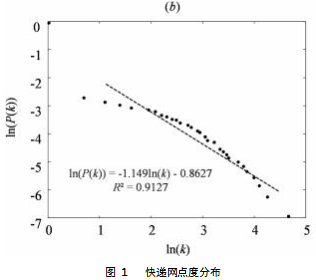

累积度分布表示度值不小于k的快递网点在整个快递物流网络中所占的比例,如图1(a)所示。

图1(a)中可以观察到,快递网点度分布呈现长尾特征,大部分快递网点的度值较小,只有少数快递网点的度值较大。对累积度分布进行拟合:Pk=0.422k-2.149,其幂指数值2≤α≤3,且累积度分布在双对数坐标系中近似有一条直线(如图1(b)所示),最小二乘直线拟合的可决系数R2=0.913,因此,可以推断快递物流网络服从幂律分布,具有无标度特性。快递物流网络呈现出的无标度特性,意味着福建省快递物流网点分布不均衡,即少数枢纽快递网点和较多快递网点直接相连,在网络中处于核心地位,分拨和转运快件的速度快。

3.2快递物流网络平均路径长度

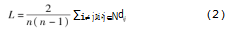

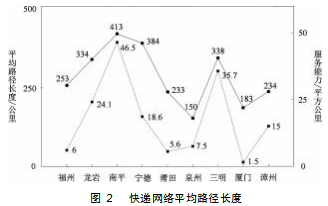

快递物流网络中,将两个快递网点之间的距离定义为连接这两个快递网点的最短路径上的公里数,则快递物流网络的平均路径长度为任意两个快递网点之间的距离的平均值[11]:

式中,dij表示快递网点i和j之间的距离。平均路径长度越短,意味着流通快件的平均距离越短,则快件送达速度越快,物流效率越高。经过计算,快递物流网络平均最短距离为226公里,福建省九个城市的平均最短距离如图2所示。

观察图2可知,快递送达最短距离在300公里以下的地市包括泉州、厦门、莆田、漳州和福州,分别为150公里、183公里、233公里、234公里和253公里。这意味着上述地市的快件送达速度比省内其余四个地市更快。从快递网点布局上看,韵达企业在上述地市配置的快递网点数量分别占全省的36%、8%、4%、17%和18%,占比超过80%,这意味着快递业务需求量大。龙岩、三明、宁德和南平的快递送达最短距离均超过300公里,快递时效性相对较差,除了快递网点密度较小以外,其行政面积大也是不能忽略的因素。

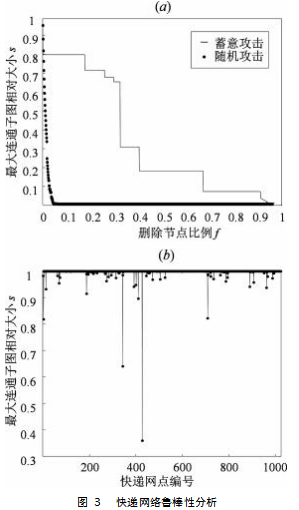

3.3快递物流网络鲁棒性

快递物流网络的鲁棒性表示移除某些快递网点后,其余网点之间依然保持连通的程度。快递物流网络的鲁棒性强,意味着在遭受突发事件时,快递物流网络还能具备较强的连通能力,快递物流效率较高。通常使用最大连通子图相对大小来衡量网络的鲁棒性,最大连通子图相对大小是指最大连通子图中的节点数量与初始网络中节点数量的比值,用s表示[6]。s值越大,意味着快递网络的最大连通子图包含的快递网点数量越多。借助MATLABR2016a软件进行鲁棒性仿真实验,蓄意攻击模式下按度值从大到小将快递网点从快递物流网络中移除,随机攻击模式下随机将快递网点从快递物流网络中移除,两种模式每次实验计算得到的s值如图3(a)所示。

从图3(a)中可以观察到,在蓄意攻击模式下,快递网络的最大连通子图在急剧下降后趋于零。具体来看,当快递网络中1%数量节点失效时,最大连通子图包含的物流网点数量仅为所有物流网点数量的一半,意味着全省快递网络中只有半数物流网点可以互通快递;当快递网络中约5%(f≈0.05)的物流网点失效时,最大连通子图包含的物流网点数量占所有物流网点数量的比例瞬间下降到1%(s≈0.01),网络几乎崩溃。这是由于快递网络结构为轴辐式,枢纽物流网点往往位于多个连通子图上,一旦蓄意攻击这些物流网点使其失效,将使得整个快递网络分解为多个子网络,从而导致众多度值小的物流网点孤立,进而破坏快递网络的连通性,大大降低快递物流效率。相比之下,在随机攻击模式下,快递网络在节点失效时网络能下降较为平缓。若快递网络受到随机攻击,当快递网络中约96%的节点失效时(f≈0.96),最大连通子图包含的物流网点数量占所有物流网点数量的比例才下降到1%(s≈0.01)。这意味着只有当大部分物流网点同时遭遇意外事故,才会导致整个快递网络瘫痪。上述结果表明,最大连通子图相对大小对蓄意攻击敏感,当快递网络受到蓄意攻击时,表现出很差的鲁棒性;相较之下,快递网络抵抗随机攻击的能力较强,受到随机攻击时表现出较强的鲁棒性。现实中,多个快递网点遭到蓄意攻击或大规模快递网点随机失效的概率极小,因此,可以认为快递网络具有较强的鲁棒性。

计算移除某个快递网点后整个网络的最大连通子图大小,将该值作为快递网点鲁棒性,输出网点鲁棒性值如图3(b)所示。观察可知,少数快递网点移除后对网络影响较大,包括福建省市场部、福建泉州公司、福建福州公司、福建漳州公司和福建晋江公司,移除上述任一网点后,网络的s值都将低于0.9。在现实中,对应到电商促销导致快递量暴增的场景,当枢纽快递网点快递处理能力超出极限,整个快递物流的效率降低,快递送达时间极大延长。相较之下,大部分快递网点移除后,s→1,即对快递物流效率影响不大。

3.4快递物流效率综合评价

基于上述度值、路径长度和鲁棒性三个指标,使用优劣解距离法(TOPSIS)对快递物流效率进行综合评价[12]。首先,对路径长度和最大连通子图相对大小的值取倒数,进行指标正向化处理。其次,将每个快递网点的度值、路径长度和最大连通子图相对大小的值标准化到[0,1]区间,并分别计算每个快递网点物流效率的正理想解和负理想解:

其中,指标通过j索引,xj+为所有快递网点第j个指标的最大值,xj-为所有快递网点第j个指标的最小值,xij为第i个快递网点在第j个指标的取值。因此,可以得到每个快递网点的物流效率综合值ei+:

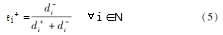

借助ArcGIS软件将快递网点的物流效率综合值在福建省地图上可视化,如图4(a)所示。

总体来看,图4(a)表明福建省快递物流效率综合值较高的快递网点分布在泉州、厦门、漳州、莆田和福州这五个沿海地市,以泉州区域物流中心为核心向外辐射,逐渐衰减,在空间分布上呈现出核心-边缘结构。邮政管理局数据显示,上述五个地市快递业务量分别为24.8亿件、6.4亿件、5.8亿件、2.9亿件和6.2亿件,说明快递需求与快递物流效率存在一定的同步性。其中,福州为福建省的省会城市,相较于其他地市,其快递物流效率综合值与快递业务量的水平不一致,主要是由于该地市三级快递网点占比偏少,导致鲁棒性值较低,从而影响平均快递时效性。全省快递物流效率综合值e+的平均值为0.164,从图4(b)中可以看出,龙岩、三明、宁德和南平四个地市的快递物流效率综合值低于全省平均值。龙岩、三明和南平为内陆地市,物流成本相对较高,物流运输和仓储的发展水平相对落后,快递业务需求部分程度上受到抑制,无法形成规模效应,导致快递物流效率受到一定消极影响。值得注意的是,宁德虽然位于沿海,但其快递物流效率与其他沿海地市相比明显较低,这可能与其平原面积少,第二、三产业比重偏低有很大关系,快递需求量相对不足从而导致物流发展水平落后,呈现出快递物流效率偏低的结果。

4结论与建议

本文基于复杂网络理论,选取度值、路径长度和鲁棒性三个指标分析快递物流网络结构特征,利用优劣解距离法(TOPSIS)对快递物流效率进行综合评价,并以韵达公司为例进行实证分析,是复杂网络理论在快递物流效率评价上的应用。结果表明,福建省快递物流网点分布不均衡,各地市快递物流效率差异较大,在空间分布上呈现出核心-边缘结构,且大部分沿海发达地市的快递物流效率较高,而内陆地市快递物流效率较低。快递物流网络结构对快递物流效率高低有关键影响,明确快递物流网络结构并对其进行优化,有助于提高快递物流效率。鉴于上述研究结果,从网点布局优化和物流通道建设两个方面,提出福建省快递物流效率提升的建议。一是优化快递网点布局。对于快递公司来说,度值较高和鲁棒性值较低的快递网点在连通整个快递网络中起到关键作用,应对这些快递网点的选址和安全管理方面予以重点关注,并实施增容和扩建等优化策略。从区域协调发展的角度,适当提高内陆地市快递网点密度,提升其快件服务时效。二是重点建设关键快递物流通道。本文构建的快递物流网络中,当增加二级节点之间的连接时,最短路径可减少约15%,当增加一级节点和三级节点之间的连接时,最短路径可减少约30%,表明物流通道的完善将有力促进快件的加速流通。本研究中,快递物流网络的建模未考虑不同运输方式对物流效率的影响,且未考虑到现实中混合轴-辐式网络拓扑结构特征,相关分析值得进一步深入研究。

[参考文献]

[1]国家邮政局.国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况[EB/OL].2024-01-22.

[2]李鹏飞,彪蔚然.快递网络结构研究进展[J].西安邮电大学学报,2020,25(1):34-41.

[3]倪玲霖,史峰,方晓平,涂茜.全连通快递网络与轴辐快递网络的比较[J].系统工程,2009,27(12):45-50.

[4]谢逢洁,崔文田.加权快递网络鲁棒性分析及优化[J].系统工程理论与实践,2016,36(9):2391-2399.

[5]陈慧.基于复杂网络理论的快递企业配送网络特性研究[J].物流工程与管理,2017,39(10):114-116.

[6]冯春,芶韩丹,杨玄,郭倩芸.基于复杂网络理论的快递网络脆弱性分析[J].交通运输工程与信息学报,2020(1):9-15.

[7]李鲁奇,马学广.基于运单数据的中国快递型物流网络格局、结构与功能—以宅急送为例[J].地理科学,2019,39(01):89-97.

[8]孙宏进,李士伟.西部地区物流效率测度及分析[J].物流科技,2024,47(05):103-105.

[9]曲林迟,王君仪.标准化对城市物流效率的影响研究—基于国家物流标准化试点城市数据[J].物流研究,2023(03):1-12.

[10]中国物流与采购联合会.关于发布2022年度中国物流企业50强、民营物流企业50强的通告[EB/OL].2022-08-25.

[11]郭世泽,陆哲明.复杂网络基础理论[M].北京:科学出版社,2012.

[12]T.J.Stewart.A critical survey on the status of multiple criteria decision making theory and practice[J].Omega,1992,20(5-6):569-586.