基于因子分析与系统聚类的中国各地区工资差异评价研究论文

2025-05-07 17:29:19 来源: 作者:xuling

摘要:随着我国经济的飞速蓬勃发展,改革开放使我国城镇单位就业人员的平均工资水平有了很大的提高,但同时各个地区由于发展水平的差异,城镇单位就业人员的平均工资差异问题也日益严峻起来。为深入剖析当前形势,研究基于因子分析和系统聚类法,深入探讨了全国各地区工资水平现状。

摘要:随着我国经济的飞速蓬勃发展,改革开放使我国城镇单位就业人员的平均工资水平有了很大的提高,但同时各个地区由于发展水平的差异,城镇单位就业人员的平均工资差异问题也日益严峻起来。为深入剖析当前形势,研究基于因子分析和系统聚类法,深入探讨了全国各地区工资水平现状。在原有的8个指标基础上,经过因子分析后成功提炼出3个主成分因子,同时对各地区进行了排名。另外,通过系统聚类方法,我们将各地区分别进行了两类、三类、四类的聚类分析,结果均显示出显著的地区性差异。因子分析与系统聚类分析的结果相吻合。根据各地区平均工资差异的具体问题,提出了一系列政策建议,旨在促进全国范围内工资的均衡发展。

关键词:因子分析;聚类;非私营单位;平均工资

引言

在当今全球化的背景下,国家和地区之间的经济差异和社会发展水平的不均衡引起了广泛关注。作为人们生活的基本组成部分之一,工资水平的分布情况既反映了社会经济的发展水平,也直接关系到广大群众的切身利益。因此,深入了解和评价全国各地区工资水平的差异成为一项具有重要意义的研究。

本研究通过运用因子分析法和系统聚类技术,对全国各地区工资进行综合评价,旨在深入挖掘工资背后的因素,理清各地区之间工资分布的规律。因子分析作为一种多变量统计方法,将有关的工资指标综合考虑,有助于揭示工资水平的内在结构。而系统聚类技术则能够将具有相似特征的地区进行分类,为进一步制定差异化的政策提供科学依据。

本文将从外商投资单位就业人员平均工资、城镇集体单位和其他内资就业人员平均工资、各地区平均工资分布等多个维度入手,全面深入地分析各地区工资水平的现状和存在的问题。通过此研究,我们旨在为政府决策、企业管理以及社会公众提供全面的工资评价信息,推动各地区工资水平的均衡发展,促进社会经济的可持续繁荣。对代表工资水平的数据进行研究,可以为地区经济发展提供参考,具有较强的实际意义。

一、文献综述

为了深入评价研究各地区工资差异以及区域经济发展,学者广泛采用了主成分分析法、因子分析法和聚类分析法等多种统计方法。吕岩威等[1]利用主成分分析法对西部12个省份的经济实力进行了排序和综合评价,并通过聚类分析法将其经济实力按相似性分为三类地区,研究发现这些地区及内部省份间的经济实力差距均较大。吴建民等[2]基于因子分析和聚类分析模型对河北省县域发展空间差异进行了研究,发现县域社会经济发展的空间差异不仅受到综合实力的影响,而且在很大程度上还受到农业发展的影响。李小春等[3]通过因子分析、聚类分析和主成分分析法对我国31个省份按登记注册类型分的职工平均工资进行了综合分析,结果显示各地区经济发展不平衡导致职工平均工资差异显著,北京和上海的职工平均工资最高,而一些经济落后的地区如新疆、甘肃等地的职工平均工资最低。朱轩放[4]对辽宁省14个城市的职工工资数据进行了主成分分析,并将主成分得分应用于城市职工工资排名和聚类分析,揭示了不同城市间的工资差异。曹健等[5]采用主成分分析法研究了我国各地区城镇单位就业人员平均工资水平的行业差异。方海涛等[6]选取了2018年广东省各地级市作为研究对象,构建了一个包含14个指标的经济模型体系,并基于因子分析法评估各城市的综合经济实力。邹江[7]通过对海南省18个市县的生产总值及第一产业产值进行主成分分析,计算各市县的主成分得分和综合得分,并进行了排序与聚类分析,从而提出了相应的发展策略。

地区间的工资差异是由多种复杂因素共同作用的结果,包括经济增长速度、经济开放度、人力资本积累等。朱凤果等[8]使用1987—2005年的面板数据分析了全国及东部、中部和西部三个区域的收入差距成因,他们将教育水平视为内生变量。研究结果显示,固定资本投入、人力资本质量和市场化进程是推动地区经济增长的关键因素,并且这些因素在不同地区的差异造成了经济增长速度的不同。侯冠平[9]关注于产业结构与收入差距之间的关系,指出收入差距的扩大可能抑制第一产业的发展,然而第一产业的增长有助于缩小收入差距。第二产业的发展对收入差距的影响较为复杂,既有正面也有负面的作用。相比之下,第三产业的增长可能会加剧城乡收入差距,但反过来,较大的收入差距也可能促进第三产业的长期发展。Ramasamy等[10]以外商直接投资为角度,以新古典经济学的相关理论为基础分析了工资差异形成的原因。此外,杜鹏[11]研究发现,在当前中国,教育普及程度的提高已成为加剧居民收入差距的一个重要因素,特别是随着教育年限的增加,收入差距也随之扩大。

近年来,对于各地区工资差异的研究相对较少,尤其是在利用因子分析和系统聚类这两种方法来深入探究这一现象的文章相对匮乏。因此本研究通过应用因子分析和系统聚类等定量方法,全面而深入地研究各地区工资水平的异质性和差异性。

二、数据来源

本文研究的具体数据来源于2023年收录的《中国统计年鉴》中的第4部分就业和工资[12]。本篇资料反映我国劳动经济方面的基本情况,包括全国及31个省、自治区、直辖市的主要劳动统计数据,如劳动力,就业人员,城镇登记失业人员,单位就业人员,工资总额,平均工资及指数变化情况等。

本文选取了其中一个数据表(按登记注册分类型城镇非私营单位就业人员平均工资)作为代表性数据分析全国各地区工资水平。该表统计数据包括各个年份(1995年、2000年、2005年、2010—2022年)和各个地区在国有单位、城镇集体单位、股份合作单位、联营单位、有限责任公司、股份有限公司、其他内资、港、澳、台商投资单位、外商投资单位的平均工资。该表中的数据综合反映了我国各地区及近年来工资水平情况。因此选取这方面的统计数据进行研究和分析,从而提供相关参考性信息。

三、就业人员平均工资基本情况

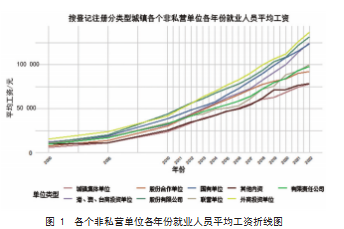

从图1可以看出,从2000年到2022年外商投资单位就业人员平均工资整体趋势上明显比其他单位高,城镇集体单位和其他内资就业人员平均工资相对较低。各个非私营单位就业人员平均工资随时间变化均呈上升趋势,且增长趋势差别不大。

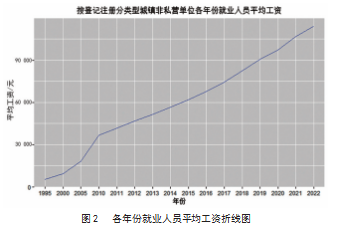

从图2可以看出,从1995年到2022年,按登记注册分类型城镇非私营单位就业人员平均工资曲线上升。

六、研究结果与问题

近年来,按登记注册分类型城镇各个非私营单位就业人员平均工资分布不均,外商投资单位就业人员平均工资整体趋势上明显比其他单位高,城镇集体单位和其他内资就业人员平均工资相对较低。

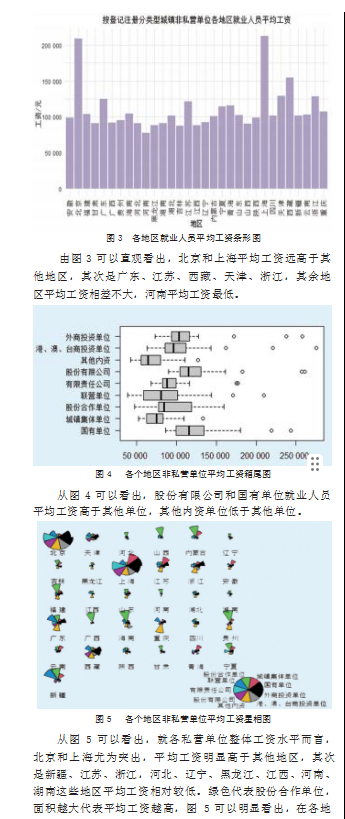

各地区平均工资分布不均,北京和上海平均工资远高于其他地区,其次是广东、江苏、西藏、天津、浙江,其余地区平均工资相差不大,河南省平均工资最低。

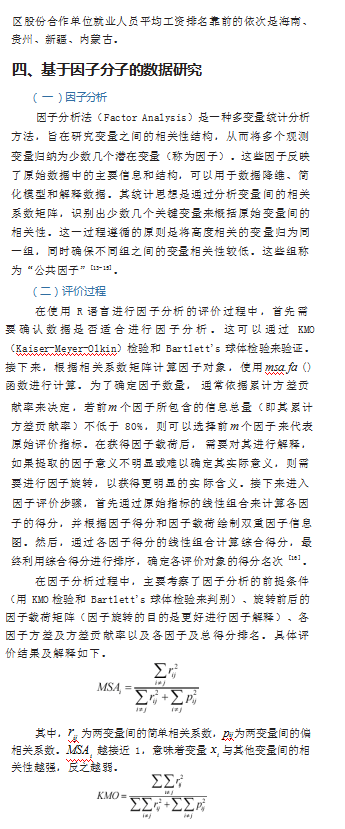

综合全国各个地区,从整体上看,股份有限公司和国有单位就业人员平均工资高于其他单位,其他内资单位低于其他单位。

就各私营单位整体工资水平而言,北京和上海尤为突出,平均工资明显高于其他地区,其次是新疆、江苏、浙江,河北、辽宁、黑龙江、江西、河南、湖南这些地区平均工资相对较低。另外,在各地区股份合作单位就业人员平均工资排名靠前的依次是海南、贵州、新疆、内蒙古。

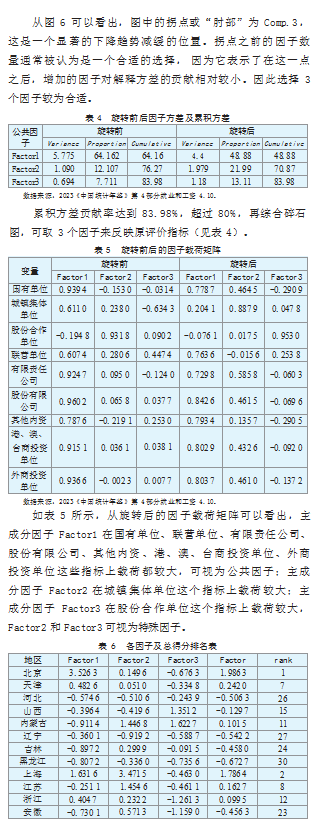

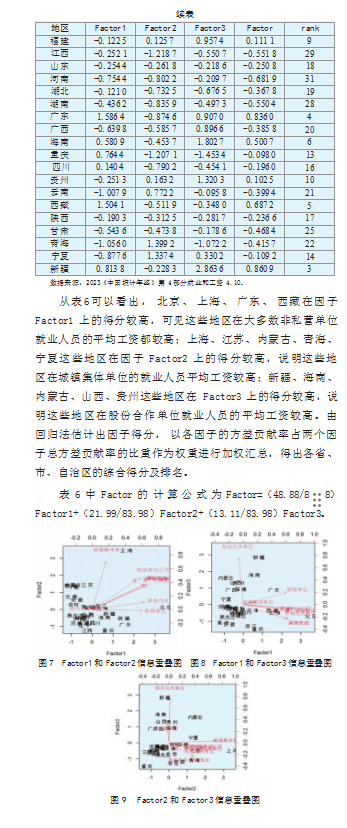

北京、上海、广东、西藏这些地区在大多数非私营单位就业人员的平均工资都较高;上海、江苏、内蒙古、青海、宁夏这些地区在城镇集体单位的就业人员平均工资较高;新疆、海南、内蒙古、山西、贵州这些地区在股份合作单位就业人员的平均工资较高。

各个变量在北京、上海、广东、新疆这些地区的反应强烈,说明这些地区非私营单位就业人员平均工资较高,新疆在股份合作单位的平均工资明显多于其他地区,而广东在联营单位的平均工资较多。

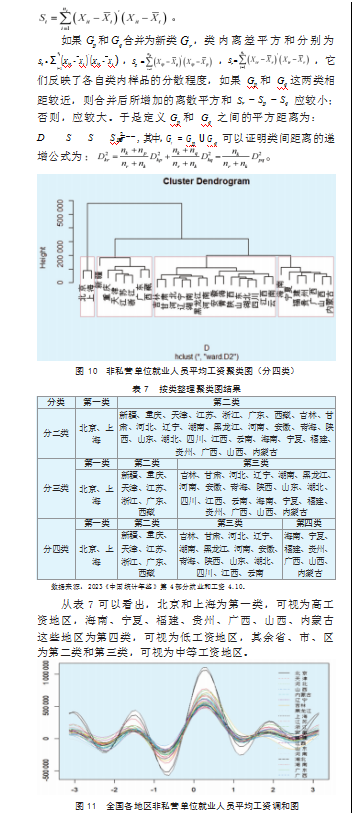

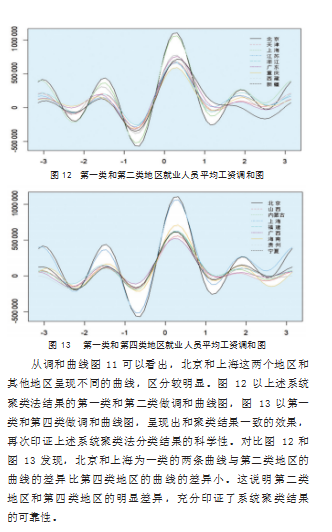

各地区工资分布不均,北京和上海可视为高工资地区,海南、宁夏、福建、贵州、广西、山西、内蒙古这些地区可视为低工资地区,其余省、市、区可视为中等工资地区。

由因子分析和系统聚类法得出的结果相差不大,都表明一个同样的问题,就业人员平均工资在各个地区的分布不均。不同地区之间的工资水平不断拉大,贫富差距逐步加大,长此以往,这种现象如果得不到遏制和缓解,很有可能导致社会的动荡与不安,阻碍国民经济发展以及影响社会主义现代化进程的建设。

七、政策建议

(一)促进薪资均衡发展

高工资地区,如北京、上海,实行差异化税收政策和薪资合理性评估机制。制定差异化的企业所得税政策,对高工资地区企业提高低收入岗位薪资给予税收优惠,降低其税负。鼓励企业设立专项薪资资金,对用于提高低收入员工薪资的部分给予一定比例的税收减免。设立国家级的薪资合理性评估机构,定期对高工资地区企业进行评估,确保高层次人才和基层员工的薪资关系符合合理标准。强化企业财务报告的透明度,确保薪资数据真实、准确地反映企业内部薪资分配情况。

低工资地区,如海南、宁夏、福建、贵州、广西、山西、内蒙古,实行税收减免政策和薪资激励计划。推出更为激进的企业所得税减免政策,对在低工资地区提高员工薪资的企业给予更大幅度的税收优惠,鼓励其提高员工薪资水平。针对高薪岗位提供额外的税收优惠,以吸引更多高技能人才到低工资地区工作。制定薪资激励计划,设立薪资发展基金,对低收入群体的薪资提升给予财政和税收上的支持。建立低工资地区薪资调查机制,对企业薪资水平进行定期监测,对提高薪资的企业给予相关奖励。

(二)外商投资引导政策

提高中西部地区工资水平,逐步缩小与东部地区的工资差距,防止工资差距超出合理范围,这样才能发挥工资收入的分配作用[17]。

逐步转移投资,制定政策,鼓励高工资地区的外商投资企业逐步向中西部地区转移其生产基地或设立分支机构。政府可提供一定的财政支持、土地优惠等政策,降低企业在中西部地区投资的成本。

提供有力的税收激励措施,对于在中西部地区设立分支机构的外商投资企业,给予企业所得税、土地使用税等税收方面的优惠政策,以吸引更多外资流向中西部地区。

在中西部地区加大基础设施建设力度,提高交通、能源、通信等基础设施水平,为外商投资企业提供更好的生产和运营环境。

设立技术研发基金,对于在中西部地区投资并开展技术创新的外商投资企业,提供财政支持,加强与科研机构的合作,促进技术水平的提升。

开展人才培训计划,提高中西部地区的劳动力素质,使其更具吸引力。同时,建立外国员工在中西部地区的顺畅招聘和居住体系,方便外商投资企业引进所需人才。

(三)建立薪资透明度评价机制

制定相关法规,要求企业在全国范围内建立薪资透明度评价机制,并明确薪资信息的公开标准和程序。法规应对违规不公开薪资信息的企业进行相应的处罚。

制定国家级的薪资透明度评价标准,包括薪资构成、薪资差距、薪资公平性等指标,以确保薪资信息的全面透明。

规定企业应当公开的薪资信息,包括但不限于不同岗位的薪资水平、薪资福利构成、年度薪资涨幅等,以提供员工全面了解公司薪酬情况的机会。

要求企业定期向相关政府机构提交薪资信息报告,以确保信息的及时更新和真实性。政府可设立专门的薪资监管机构,负责审核和管理薪资信息的报告。

强调员工对于自身薪资信息的知情权,鼓励企业建立透明的薪资信息查询平台,使员工能够方便地获取自己和同岗位员工的薪资信息。

鼓励员工积极参与对企业薪资透明度的评价,通过匿名方式提供对企业薪资公平性的反馈,以推动企业积极改善薪资体系。

建立奖惩机制,对薪资透明度高的企业予以表扬和奖励,对薪资透明度差的企业进行批评和相应的处罚,以激励企业提高薪资透明度水平。

开展薪资透明度的宣传教育活动,提高员工对薪资透明度的重视程度,使其认识到透明度对于员工权益的重要性。

(四)中西部地区薪资调研和支持

进行中西部地区薪资调研时,应细化至不同行业、不同职位,以更全面地了解各地的薪资水平和特点。此外,还要考虑到不同企业规模和性质对薪资的影响,确保调研结果的全面性和准确性。

调研要充分了解中西部地区的产业结构和经济特点,以便更好地制定针对性的薪资政策。对于不同的产业类型,可以采取差异化的薪资支持措施。

在调研过程中,建立中西部地区的薪资水平数据库,包括历史薪资数据和未来的发展趋势,以供政府、企业和研究机构参考。数据库应该实时更新,确保数据的时效性。

鼓励中西部地区企业积极参与调研,共享企业内部的薪资信息,形成更为全面的调研数据。为了激励企业参与,可以采取奖励和荣誉制度,表彰在薪资透明度方面做出贡献的企业。

设立中西部地区薪资提升基金,作为政府支持薪资调研的资金来源。基金的用途包括奖励薪资调研的企业、支持企业提高员工薪资、推动培训提升员工技能水平等。

根据调研结果,制定差异化的薪资政策,对于一些关键行业和紧缺岗位,可以提供更大力度的薪资支持,以吸引和留住高素质人才。

利用基金支持,组织中西部地区的培训计划,提高员工的职业技能水平,从而提升其市场价值,进一步推动薪资水平的提升。

对薪资支持政策的执行情况进行监测,及时调整政策方向,确保政策的有效性和可持续性。

继续做好财政转移支付工作,支持中西部地区加快发展,缩小地区经济社会发展和居民收人的差距[18]。中西部地区具有丰富的能源、黑色金属、有色金属和化工产品的资源优势,拥有得天独厚的农业资源以及三线建设投资形成的较雄厚的经济技术基础等有利条件,国家应实行财税优惠政策和国债政策,在投入、资金、技术、人才等多方面给予倾斜照顾支持和促进中西部地区加快资源的开发与利用,发挥资源和区位优势,把潜在优势转化为现实生产力,转化为经济优势和财源、财政实力优势,以缩小地区间经济发展差距[19]。

(五)企业激励政策

对国有单位和股份有限公司在提高员工薪资方面的支出给予税收优惠,减轻企业负担。设立专项资金,对提高员工薪资的国有单位和股份有限公司给予一定程度的财政补助,鼓励企业提高整体薪资水平。

(六)跨地区薪资调整机制

定期调研,政府机构定期进行各地区经济水平和生活成本的调研,为企业提供跨地区薪资调整的科学依据。薪资调整指南,制定跨地区薪资调整指南,明确薪资的调整标准和幅度,确保薪资调整的公平和合理性。

(七)行业差异化政策

针对技术创新型产业,设立专项基金,为企业提供额外的资金支持,以提高高素质人才的薪资水平,推动产业创新发展。在服务业领域,推动建立行业薪资水平标准,鼓励企业提高服务人员薪资,提升服务质量。针对制造业,设立技能培训基金,提高工人技能水平,从而提升其薪资水平。尽可能缩小技术差距,层次化培养,发挥竞争比较优势,对农村富余劳动力展开技能培训,可以提高农村富余劳动力在二、三产业的就业能力,帮助转移劳动者获取更高的经济收入,同时也为二、三产业发展提供劳动力资源,促进当地二、三产业的发展[20]。

(八)绩效激励机制

鼓励企业通过股权激励计划,将员工的薪酬与企业绩效紧密结合,激发员工的积极性和创造力。政府可通过补贴和优惠政策支持企业进行员工培训,提高员工的综合素质,从而提升其市场价值和薪资水平。

参考文献:

[1]吕岩威,孙慧,周好杰.基于主成分聚类分析的西部地区经济实力评价[J].科技管理研究,2009,29(12):157-160.

[2]吴建民,丁疆辉.基于因子分析模型的河北省县域发展空间差异的研究[J].河北师范大学学报(自然科学版),2 010,34(6):739-744.

[3]李小春,夏小文.各地区职工平均工资的多元统计分析[J].科协论坛(下半月),2010(11):127-129.

[4]朱轩放.主成分分析和聚类在辽宁省城市职工工资分析中的应用[D].长春:吉林大学,2016.

[5]曹健,王孜铭,王铭涵.根据行业分类对城镇就业薪资差异的研究基于主成分分析的综合研究[J].中国高新技术企业,2016(15):8-10.

[6]方海涛,李文英.基于因子分析的广东省城市综合经济实力评价[J].改革与开放,2020(Z2):6-8.

[7]邹江.基于主成分分析的海南省各市县经济实力评价研究[J].改革与开放,2021(3):12-18.

[8]朱凤果,叶阿忠.中国地区收入差距影响因素的实证分析[J].贵州财经学院学报,2008(1):62-67.

[9]侯冠平.基于VAR模型的产业发展物价上涨与城乡收入差距[J].中国证券期货,2013(6):183-184.

[10]RAMA SAMY B,YEUNG M.Th e d e t e r m ina n ts of for eig n dir ect investment in ser vice[J].The World Economy,2010(4):573-596

[11]杜鹏.我国教育发展对收入差距影响的实证分析[J].南开经济研究,2005(4):47-52.

[12]国家统计局.中国统计年鉴2023.[R/OL].北京:中国统计出版社,2023.[2024-06-30].https://www.stats.gov.cn/sj/nds j/2023/index ch.htm.

[13]高惠漩.应用多元统计分析[M].北京:北京大学出版社,2005.

[14]苏斌,谢友芹.统计分析在学生成绩评估中的应用[J].系统工程理论与实践,2006,7(7):34-140.

[15]方开泰.实用多元统计分析[M].上海:华东师范大学出版社,1989.

[16]王斌会.多元统计分析及R语言建模(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2020.

[17]朱林青.工资水平、地区间劳动生产率差异与新型城镇化[D].郑州:河南大学,2018.

[18]吴先满.优化收入分配关系,完善现代收入分配体系中国式现代化共同富裕路径的考量[J].安徽商贸职业技术学院学报,2023,22(3):1-4.

[19]胡海婧.我国地区间财政收入差异分析[J].经济研究参考,2011(5):42-51.

[20]黄雪琴.全球化对区域经济差异的影响机理及其调控研究[D].南京:南京师范大学,2008.