数字智能化背景下事业单位电子档案管理研究论文

2025-04-16 11:04:34 来源: 作者:xujingjing

摘要:电子档案管理是适应数字化发展、提高管理效能和保障公民权益的必然要求。文章首先系统阐述事业单位电子档案管理的重要性;然后探讨电子档案管理的业务流程,包括形成与收集、整理与保管、鉴定与统计、利用与移交、销毁等环节;最后重点分析事业单位电子档案管理信息化建设的3个关键方面,即加强电子档案信息化基础设施建设,推进电子档案管理系统与业务系统集成,创新应用大数据、人工智能和区块链等新技术。研究指出,事业单位应立足战略高度,通过完善硬件设施、优化软件平台、打破数据壁垒、应用智能技术等措施,全面提升电子档案管理的科学化、

[摘要]电子档案管理是适应数字化发展、提高管理效能和保障公民权益的必然要求。文章首先系统阐述事业单位电子档案管理的重要性;然后探讨电子档案管理的业务流程,包括形成与收集、整理与保管、鉴定与统计、利用与移交、销毁等环节;最后重点分析事业单位电子档案管理信息化建设的3个关键方面,即加强电子档案信息化基础设施建设,推进电子档案管理系统与业务系统集成,创新应用大数据、人工智能和区块链等新技术。研究指出,事业单位应立足战略高度,通过完善硬件设施、优化软件平台、打破数据壁垒、应用智能技术等措施,全面提升电子档案管理的科学化、精细化和智能化水平,从而更好地服务于机构管理创新。

[关键词]事业单位;电子档案管理;数字化;智能化

0引言

档案是机构活动和发展历程的真实记录,是宝贵的历史文化遗产和信息资源。随着信息技术的飞速发展,电子文件日益成为档案信息的主要载体形式。与传统纸质档案相比,电子档案具有存储量大、检索快捷、共享方便等优势,已成为现代档案管理的重要发展方向。在数字化背景下,事业单位电子档案管理工作面临新的机遇和挑战。如何充分利用数字智能化技术提升电子档案管理水平和应用能力,是摆在事业单位档案部门面前的重要课题。

1事业单位电子档案管理的重要性

1.1适应数字化发展趋势的必然要求

当前,以大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的数字技术日新月异,数字经济蓬勃发展,数字社会加速到来。在数字化浪潮的推动下,党政机关、企事业单位广泛运用信息系统开展业务活动,电子文件大量产生并成为单位档案的重要组成部分。据不完全统计,目前各级各类机构的电子文件占档案总量的60%以上[1]。面对电子档案的快速增长,事业单位必须与时俱进,创新工作理念和管理方式,加快数字化转型步伐,为数字中国、智慧社会建设提供坚实的档案信息支撑。电子档案作为数字资源的重要类型,承载着宝贵的信息财富。只有将电子档案的收集、整理、保管、利用等管理工作提升到数字化水平,才能最大限度发挥电子档案的价值,更好地服务机构管理和社会大众。

1.2提高事业单位管理效能的有力抓手

随着信息技术的广泛应用,事业单位业务运作高度依赖信息系统,各类电子文件大量形成。加强电子档案管理,是提升事业单位现代化治理能力的必然要求。规范收集、整理、归档电子文件,有利于全面、系统、准确地记录和保存单位的重要活动资料,为单位重大决策、绩效管理、风险防控等提供可靠的信息支撑;连通档案与业务数据,实现跨部门、跨系统的信息资源整合共享,有助于优化业务流程、提高工作效率;利用大数据分析、知识挖掘等技术,深度开发和利用档案数据价值,能够为领导决策、学术研究、社会服务等提供智力支持[2]。

此外,事业单位电子档案中蕴含着丰富的数据资产,通过数字化管理,可最大限度释放其潜在价值。一方面,利用数字档案可为机构发展规划、绩效考核、科研创新等提供有力支撑,助推单位高质量发展。另一方面,将数字档案融入信息服务,能够更好地满足社会公众在教育、就业、社保等方面的需求,提升公共服务效能。

1.3保障公民信息权益的重要手段

事业单位电子档案中记载着大量涉及公民权益的信息,如教育培训、职业资格、医疗卫生、社会保障等个人信息。加强电子档案管理,不仅关乎公民合法权益的保护,还是维护国家信息安全的必然要求。一方面,妥善保管电子档案,建立健全安全防护体系,对保障公民隐私权、知情权等合法权益至关重要。事业单位作为掌握公民个人信息的主体,必须严格遵守法律法规要求,采取必要措施确保电子档案及其中的个人信息安全。通过先进技术手段加强电子档案全生命周期管理,规范采集、传输、存储、利用等各环节,最大限度降低信息泄露、篡改、丢失等安全风险,维护公民合法权益不受侵害。另一方面,有序开放电子档案,丰富社会信息资源供给,是保障公民知情权、监督权、参与权的重要途径。事业单位通过数字化管理,按规定向社会提供电子档案查询、利用服务,可以更好地满足公众的信息获取需求,增强政务公开和信息公开的时效性、准确性。

2事业单位电子档案管理的业务流程

事业单位电子档案管理涉及形成、收集、整理、保管、统计、移交、销毁等多个环节,构成一个有机统一的档案信息生命周期。各环节标准规范、协调配合,是确保电子档案安全完整、持续可用的关键所在。

2.1电子档案的形成与收集

事业单位各业务部门履行职能过程中形成的具有保存价值的电子文件材料,都应当及时收集归档,成为单位的电子档案。档案部门要制定电子文件材料归档范围和保管期限表,明确纳入归档范围的电子文件类型、信息项目、归档时间、保管期限等,并督促指导各部门按规定做好电子文件收集工作。对于未纳入归档范围、无保存价值的电子文件材料,各部门可自行管理和处置,不得作为电子档案保存[3]。

在收集电子档案时,要检查电子文件的真实性、完整性、可用性,确保其与纸质文件内容一致。对于涉密电子文件,要按照保密法律法规要求进行收集、管理。档案部门对收集的电子档案进行登记造册,详细记录电子档案的元数据信息,包括文件名称、文号、成文日期、作者、页数、电子属性、存储位置等,确保电子档案可检索、可管理、可利用。

2.2电子档案的整理与保管

电子档案整理是对收集入库的电子档案进行分类、组合、排列、编目,最终形成档案信息集合的过程。事业单位要结合机构职能、工作内容,制订科学的电子档案分类方案,一般可采用“机构—问题—时间”的分类方法,按照类目、案卷、案件3个层级组织编排电子档案。档案部门要对电子档案及其元数据进行著录、标引,编制检索工具,方便电子档案的检索查询。

电子档案保管是确保电子档案及其元数据长期、安全、完整保存的持续性管理过程。要采取可靠的存储技术和管理措施,定期进行电子档案的读取、迁移、转换等,确保电子档案的真实性和可用性。要采取严格的安全保密措施,防止电子档案泄密、毁损和被非法访问。要建立异地备份机制,将设备储存在不同地点,以防损毁。要制定详细的电子档案存储、备份、迁移、销毁等操作规范,明确管理责任,加强全过程管控。

2.3电子档案的鉴定与统计

要成立由档案、业务、保密等部门人员组成的鉴定小组,依据电子档案鉴定办法,本着“凡属历史的必须存,凡属现实的酌情存”的原则,分清主次,去伪存真,优化档案信息资源结构。鉴定工作要与日常文件收集、整理相结合,建立动态鉴定机制。加强对鉴定工作的指导,严把政治关、保密关,防止失密、泄密[4]。

此外,档案部门要建立电子档案统计制度,按年定期进行电子档案的收集、整理、鉴定、保管情况统计。要规范统计口径、统计标准、统计流程,确保统计数据的全面性、准确性。对于统计中发现的问题,要及时分析原因并采取整改措施。要运用大数据分析方法分析电子档案管理态势,提出改进电子档案工作的建议。

2.4电子档案的利用与移交、销毁

要依法有序开放电子档案,畅通利用渠道,为机关业务、学术研究、社会大众提供优质高效的档案信息服务。要加快电子档案数据库建设,整合分散的档案信息资源,实现跨部门、跨地区的电子档案共建共享。要运用大数据、人工智能等现代技术,深度开发和利用电子档案中蕴含的知识和信息,为科学决策、创新发展提供有力支持。

按照国家档案局的规定,事业单位要定期向档案行政管理部门移交电子档案。移交范围、时间、方式等要符合有关要求,与档案部门做好协调沟通、业务指导,确保移交工作安全规范。对于鉴定后确认失去保存价值的电子档案,要及时销毁,避免档案信息资源积压。销毁电子档案要履行严格的审批手续,采取不可逆的销毁技术,并详细记录销毁情况,防止电子档案泄露。

3事业单位电子档案管理的信息化建设策略

3.1加强电子档案信息化基础设施建设

要结合电子档案管理需求,统筹规划,分步实施,加强服务器、存储、网络等硬件设施建设。服务器要选用高性能、高可靠性的型号,满足电子档案存储、检索、访问的业务需求。存储设备要采用大容量、高安全性的存储解决方案,既要满足电子档案长期保存需求,又要确保快速存取、异地容灾。网络设施要采用千兆/万兆以太网设计,提高电子档案传输效率,保障多终端并发访问。同时,要加强机房等硬件设施的安全防护,配备不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)、环境监测系统等,最大限度降低断电、高温等风险[5]。

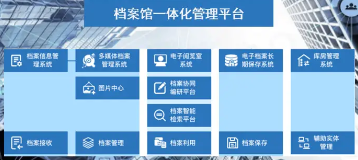

软件平台是电子档案管理信息化建设的核心支撑。事业单位要加快电子档案管理系统研发,建立功能完备、性能优良的业务应用软件体系。系统建设既要立足本单位电子档案管理需求,又要兼顾与上级单位的互联互通。系统功能要涵盖电子档案收集、整理、保管、统计、检索、利用等全过程,实现电子档案一体化管理。系统架构要采用开放式设计,符合档案信息化建设标准规范,便于扩展升级和集成对接。同时,要提升电子档案管理系统的智能化水平,嵌入智能分类、全文检索、知识挖掘等功能,提高电子档案管理效率和利用水平。

3.2推进电子档案管理系统与业务系统集成

电子档案源于单位各项业务活动,但长期以来,档案工作与业务工作“两张皮”的问题比较突出,制约了电子档案管理效能的发挥。对此,事业单位要顺应业务一体化趋势,推动电子档案管理系统与人事、财务、科研等业务信息系统集成,实现业务数据无缝归档、档案大数据深度利用的良性循环。一方面,要做好顶层设计,制定电子档案管理和业务协同的制度规范,明确业务部门电子文件归档的标准、流程、时限等,将档案归档要求嵌入业务流程,实现电子文件自动归档,最大限度减少“归档不实、归档不全”的现象。另一方面,要加强电子档案管理系统与业务系统的互联互通,运用数据交换、业务流程再造等技术,打破档案业务数据壁垒,建立统一的电子档案数据管理平台,变多头管理为一体化管理,增强电子档案管理的系统性、协同性。集成后的电子档案大数据不仅可以便捷地为本单位业务管理、绩效评估等提**案信息支持,还可以通过共享交换平台,与其他单位实现档案数据共建共享,满足跨部门、跨地区的档案利用需求,充分释放电子档案的潜在价值,助力政府治理和公共服务创新。

3.3创新大数据、人工智能等新技术应用

事业单位要站在战略和全局的高度,超前谋划,创新驱动,将新技术、新应用与电子档案管理深度融合,不断提升电子档案管理的科学化、精细化、智能化水平。运用大数据技术,对海量电子档案数据进行采集、存储、清洗、分析、挖掘、可视化呈现,把“沉睡”的电子档案数据转化为鲜活的信息资源和知识财富,服务机构管理创新和社会化利用。例如,教育事业单位可利用电子档案大数据,分析师生群体特征,预测招生就业趋势,为教学改革、专业建设提供决策参考;医疗卫生事业单位可利用电子病历大数据,研究重大疾病发生规律,为公共卫生管理、新药研发提供数据支撑。

对于人工智能技术与电子档案管理的创新结合,可从智能分类、语义检索、知识挖掘等方面开展应用。比如,构建电子档案知识图谱和语义网络,挖掘档案数据内在联系;运用自然语言处理、知识推理等技术,实现档案智能归类、特征提取和语义检索分析;运用机器学习实现基于用户画像的档案个性化推荐,提供更加主动、精准的信息服务。

对于区块链技术,则可应用到电子档案可信存证、流程追溯等方面。利用区块链的分布式存储、共识机制、智能合约等特性,对电子档案的形成、交接、存储等关键环节和操作主体进行记录存证,保证电子档案的真实性、安全性、可追溯性,为档案的司法应用、社会化利用奠定基础。

4结束语

当前,以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术日新月异,数字中国、智慧社会建设如火如荼。在数字化浪潮中,事业单位电子档案管理既面临难得的发展机遇,也面临前所未有的挑战。顺应时代发展趋势,加强电子档案管理,是事业单位高质量发展的题中之义。事业单位只有加快数字化转型,注重电子档案的规范管理,统筹推进信息化建设,创新应用现代信息技术,才能有力支撑机构业务管理创新,为公众提供更加高效、便捷的公共服务。

[1]马淑艳.新形势下事业单位电子档案管理标准化与创新性路径分析[J].兰台内外,2024(18):26-28.

[2]焦向玲.大数据时代下事业单位电子档案管理的探索[J].档案天地,2024(3):62-64.

[3]赵颖.数字智能化背景下事业单位电子档案管理研究[J].办公自动化,2024(1):55-57.

[4]商婧媛.大数据背景下事业单位电子档案管理研究[J].黑龙江档案,2023(5):187-189.

[5]张蔚.事业单位档案数字化管理的分析研究[J].陕西档案,2023(3):31-32.