大型甲方企业中采用敏捷方式解决承建团队人员复用问题的尝试论文

2024-12-11 13:41:18 来源: 作者:liziwei

摘要:大型甲方企业项目建设中,经常发生“同一时间周期内多部门、多专业、多项目并行建设”“一个供应商同时承建多个项目”“承建厂商追求超额利润,人力资源投入不足、一名人员在多个项目中复用”等现象。“承建厂商人员复用”为甲方项目建设带来一系列不良影响,为探索这一问题的有效解决方法,确保项目建设质量,防范项目建设合规风险,是大型甲方企业项目管理者面临的一个重要任务。

摘要:大型甲方企业项目建设中,经常发生“同一时间周期内多部门、多专业、多项目并行建设”“一个供应商同时承建多个项目”“承建厂商追求超额利润,人力资源投入不足、一名人员在多个项目中复用”等现象。“承建厂商人员复用”为甲方项目建设带来一系列不良影响,为探索这一问题的有效解决方法,确保项目建设质量,防范项目建设合规风险,是大型甲方企业项目管理者面临的一个重要任务。

关键词:大型甲方企业;敏捷项目管理;承建厂商人员复用监控;合规风险

随着高质量发展战略目标推进,大型甲方企业在面对日益加速变化的业务需求时,投入了大量资源和精力开展各类项目。这些项目建设工作具有并行建设项目多、需求规模大、建设周期长、承建厂商众多的特点。在实际操作过程中,甲方项目管理人员需面临一系列挑战。

一、大型甲方企业项目建设工作在承建厂商人员管理方面的两个难题

(一)建设厂商人员分散

在大型甲方企业中,同一个承建厂商中标不同单位的项目,其人员被分散投入在不同地点的工作中,甲方项目管理人员对承建厂商在本项目上投入的人员数量监控难度较大。

(二)建设厂商人员复用

为追求利润,承建厂商可能将人员同时投入多个项目中,扮演不同角色。人员复用给项目建设带来多种潜在的风险,如人员精力分散工作效率低下、人员技能不满足任务要求、成果质量低、承建厂商人员投入量不满足合同约定要求等。甲方项目管理人员难以发现承建团队的人员复用情况,各种潜在风险难以预防。

二、大型甲方企业项目建设工作在承建厂商人员复用方面不良影响剖析

上述难题为项目的顺利进行带来极大负面影响,包括项目质量无保障、项目成本虚高等,制约了企业的健康发展。首先,项目质量无保障。由于人员被复用,承建团队会面临项目资源冲突和过度使用的问题。团队成员在多个项目之间分配时间和精力,导致各项目的人力资源紧张,临近评审节点时再组织力量突击赶进度、做表面功夫的情况在所难免。建设成果投入使用后,可能会出现各种质量问题,对甲方企业的发展造成极大的影响。其次,项目成本虚高,影响甲方企业的经济效益。一是额外的学习培训成本。人员被复用到新项目或新角色时,需花费额外的时间和精力学习新技能、理解新业务流程、适应新团队文化。这些成本本应由承建方承担,实际上却隐形地被甲方所承担。二是沟通和协调成本。人员复用导致团队成员需要在多个项目或角色之间进行切换,沟通和协调的难度增加。他们需花费更多的时间和精力,来理解各项目相关方对其担任角色的需求和期望,以确保工作的顺利进行。这些沟通和协调成本,导致项目成本虚高。三是人员效率和生产力下降。当团队成员被复用到不熟悉的领域或角色时,工作场景间的不断切换,使工作效率和生产力受到影响,导致项目进度延迟、项目总成本增加。最后,审计风险也是项目管理中存在的一个重要问题。由于项目质量无保障、项目成本虚高等原因,项目投资未能充分产生应有效益的问题不容忽视。当企业中多个项目问题相续叠加后、在破窗效应的作用下,企业级项目质量管理、过程管理逐渐失控,潜在问题难发现、难整改,审计过程中合规问题发生的概率大幅提升,为企业发展带来不可小觑的隐患。

三、问题解决的障碍分析及应对策略

(一)环境事业因素分析

调研发现,项目承建团队人员数据呈现三个特点:一是分散于各项目实施部门,需统筹管理才能实现跨专项、跨部门、跨项目的人员复用监测。二是人员入场、离场采用纸制审批单的方式管理,数据加工难、汇总难,统计工作量大。三是相关方法多且统筹管理责任不明确,数据统一收集工作难推动,数据整合难实现。

针对以上情况,可采取以下应对策略:组建攻坚小组探索问题解决方案,推动数据整合工作;采用数字化手段支撑数据的统一收集、加工、汇总,实现数字化监测;当探索工作取得良好效果、工作流程稳定后,发布管理办法,明确各业务管理部门、项目实施部门工作职责,形成常态化机制,固化研究成果。

(二)工作不确定性分析

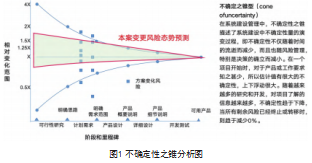

在工作早期阶段,由于方向、范围和目标尚不清晰,概念验证、需求收集等成果不确定性较高。攻坚小组可通过多轮头脑风暴,定性梳理“不确定性风险来源”即技术难题、需求变更、资源分配、团队能力等限制要素的可变程度,如“人员复用关键控制节点的设置”“人员入场、离场数据获取的难易程度、数据及时性要求”等。将各因素发生变化的时机及概率汇总并绘入不确定性之锥分析图中,得到工作变更风险态势预测图。如图1所示,工作前期不确定风险较高,工作重点在业务需求收集方面,应采取“摸石头过河,持续探索、持续反馈、持续修正”的方式展开工作,逐渐收敛不确定性风险。

(三)需求及技术方案成熟性分析

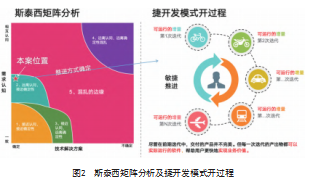

开展诉求收集时发现:因以往无类似项目经验,各部门管理人员仅能列举出“人员变更无法及时发现”“合同约定与实际入场人员存在差异”“跨专业、跨部门项目人员复用难察觉”等业务痛点问题,无法给出详细的业务需求。总体来说,“人员复用问题”的解决工作,在业务需求方面的特征是:数据整合分析要求高、实性要求低、暂无移动应用需求。解决方案将涉及甲方多个业务管理部门、项目实施部门以及众多承建厂商,短期内难以满足各方需求;在技术方案方面的特征是:应用环境相对单一,在PC端提供服务即可,无移动、多设备、跨平台等要求,技术路线相对明确。攻坚小组根据掌握的“需求及技术方案的成熟程度”,确定项目在斯泰西矩阵中所属区域(如图2所示)第2区域,业务需求认知不统一下,技术方案确定性较高,项目推进方式宜采用迭代或敏捷模式推进项目。

统筹考虑“环境事业因素”“探索工作的不确定性”“需求技术成熟度”等分析结果后,攻坚小组决定采取敏捷开发模式推进人员复用问题的解决。通过“持续发布最小可用产品、渐进明细”的方式,不断完善解决方案、磨炼交付成果。

四、解决问题的实施应用过程

经过上述分析,攻坚小组发现保障本次探索工作成功的关键是“需求有效的控制”,即需求获取、需求筛选、需求排序、需求验证四个环节有效组织和把控。

第一,明确需求收集规范,确保需求价值。用户访谈时所获得的需求并不一定是真实的需求。这就像拖网捕鱼,渔民捕获的可能是大鱼,也可能是小鱼,甚至是无用的石头。为了有效识别有价值需求,攻坚小组决定采用敏捷开发中“用户故事”需求收集法,在与各业务部门用户访谈时采用“作为(用户角色),我希望系统可以提供(系统功能),达到(价值)”表达式收集用户诉求,确保每一个需求均有明确的业务价值。

第二,需求分类分级,严格限制工作范围。探索性工作其时间、成本均受到制约,需聚焦业务目标、严防需求蔓延。收集有效需求后,可采用MoSCow(莫斯科)方法,根据需求的重要性、紧迫性两项指标将需求划分为“必须有、应该有、可以有、不会有”四类。攻坚小组以MoSCow方法为原则、依托各版最小可用产品与各业务部门项目管理人员持续多轮沟通,不断收敛各方对系统功能的期望,确保每次发布的产品均聚焦于“解决人员复用问题”这一主旨。在能够满足各部门人员期望的同时,有效防止需求蔓延。

第三,使用模拟历史数据对问题解决的效果进行验证。在探索工作中,“解决方案效果验证”是至关重要的环节。为了确认问题解决方案真正取得了预期效果,可采取历史数据模拟法进行验证。

一是攻坚小组收集过去2年中10余个项目的历史数据。这些数据包括项目基础信息、项目里程碑计划、项目合同、项目启动记录以及承建团队的入场、考勤、离场记录等。二是开展数据预处理工作,如数据脱敏、有效性检验设计、异常数据设计等,使模拟数据适用于验证工作。三是根据项目应用场景选择黑盒静态测试法进行测试。在测试过程中,根据测试结果及用户反馈,微调操作界面和数据查询方式,以提高“复用人员查询”的准确性及便捷性。在反复试验和不断优化中,获得一个符合实际应用场景的最小可用产品。

第四,最小可用产品持续发布、种子用户试用并行推进。研发成果推动应用是确保探索工作成功的最后一道关卡。为了迅速推广研发成果应用落地、获得各业务管理部门支持,攻坚小组每隔2周期发布一版最小可用产品,邀请种子用户进行试用体验,收集用户反馈、明确改进方向、优化需求排序,指导下一版本研发。通过“持续更新版本、高频小步推进”的方式,吸引业务管理部门人员参与到工作中来,共同完成探索任务,获取各部门对交付成果的认同。

五、结语

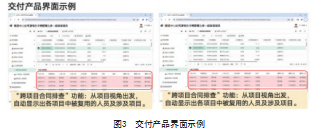

交付成果投入使用后,取得各业务管理部门、项目实施部门的良好反馈。

页面图3示例如下:

本次探索性工作取得良好效果得益于:一是工作目标切入实际工作痛点,各相关方紧密配合,为项目建设提供资源保障。二是敏捷推进的工作组织方式契合环境事业因素要求,解决方案探索工作明朗化并有效推进。三是需求管理得当,明确建设内容取舍原则、有效抑制范围蔓延、资源投入精准,确保在有限成本、时间投入下,取得可支撑实际业务应用的工作成果。

因时间、成本、资源等方面的限制,尚遗留一些问题有待后续工作中解决:一是以身份证号为人员标识、综合人员姓名、所属公司名称等信息进行人员复用情况查询的方式。当承建厂商刻意提供错误信息时,发现人员复用情况不及时。二是工作中发现不仅是“人员复用”需要杜绝,“雷同需求”在跨专项、部门或不同年份的项目中重复提报,导致“重复建设”的问题亦需要项目管理部门统一协调解决。这些问题需要通过NLP(自然语言处理)等AI技术来逐渐解决,也是大型企业实现数智化转型必要步骤。这些都是值得企业发展部门、项目管理工作人员思考的问题。

参考文献:

[1]Robertson S,Robertson J.掌握需求过程(第3版)[M].北京:人民邮电出版社,2014:11-218.

[2]Project Management Institute.敏捷实践指南[M].北京:电子工业出版社,2018:53-55.

[3]Project Management Institute.项目管理知识体系指南(第七版)[M].北京:电子工业出版社,2022:165-165+180-182.