中国三大海洋经济圈海洋经济韧性的差异与成因论文

2024-06-29 13:56:10 来源: 作者:liangnanxi

摘要:以2011—2020年十年间三大海洋区域为研究单元,通过时空比较分析法对各研究单元的海洋经济韧性指数和变化趋势进行分析。结果显示十年间海洋经济韧性指数总体波动不大,前期保持平稳,中后期表现为先降后升。在空间上长三角地区韧性指数综合最高,说明其海洋经济发展较为成熟。

摘要:以2011—2020年十年间三大海洋区域为研究单元,通过时空比较分析法对各研究单元的海洋经济韧性指数和变化趋势进行分析。结果显示十年间海洋经济韧性指数总体波动不大,前期保持平稳,中后期表现为先降后升。在空间上长三角地区韧性指数综合最高,说明其海洋经济发展较为成熟。

关键词:海洋经济韧性;区域经济;比较分析

根据中国海洋灾害公报,目前我国是世界上遭受海洋灾害损失较为严重的国家之一,且随着海洋经济的进一步发展,沿海地区海洋灾害风险日益突出。2011—2020年十年间,直接经济损失总体上呈下降趋势,且情况并不稳定,在经历持续下降后损失值仍有可能回升,如2013—2018年海洋灾害直接经济损失总体呈现下降趋势,但2019年直接经济损失大幅提升,2020年又降至空前最低点。黄若鹏等基于宏观视角对黄河流域中下游经济韧性水平进行分析,发现各地区经济韧性水平均呈波动上升趋势,并且存在较大提升空间[1]。在区域经济领域,彭荣熙等在分析我国东部沿海地级市经济韧性的空间差异时发现,不同时期的短期经济韧性及长期经济韧性存在明显的空间差异[2],曾冰等将区域经济韧性的内涵定义为四个力[3],廖敬文等将韧性和复原力看作是一种能力[4]。

开放的海洋经济在面对未知的外来冲击干扰下,如何构建海洋经济韧性指标体系以分析各地区海洋经济韧性的特点与差异?海洋经济韧性表现差异的原因有哪些?海洋经济韧性应从哪些方面提升?为促进海洋经济持续高质量发展,需对这些问题进行深入探究。

一、中国沿海地区海洋经济韧性指标测算及分析比较

2011年开始,我国海洋生产总值(GDP)持续增长,但2019年呈下降趋势。总体来说,2011—2020年我国海洋经济海洋产业生产总值、海洋产业与海洋主要产业均表现为前期上升趋势明显,后期上升趋势缓慢甚至下降;海洋科技教育管理服务业前期上升缓慢,中期逐步上升,后期趋于平稳。结合相关文件和数据,可以认为我国海洋经济已进入转型时期,在这关键时期,面对未来的未知风险,应更加注重提升沿海地区应对外来冲击的能力,增强海洋经济韧性。

(一)海洋经济韧性指标及测算

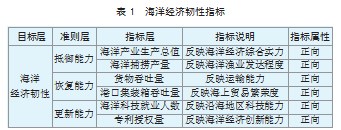

根据国内外对海洋经济韧性的研究,本文将海洋经济韧性界定为经济系统面对危机的应对能力,包括抵御能力、恢复能力和更新能力。抵御能力是区域遭受外部冲击时最基础的应对能力,与经济、基础建设等综合实力有关,用海洋产业生产总值、海洋捕捞产量表示;恢复能力是遭受冲击之后从被破坏的状态恢复到原有状态的能力,用货物吞吐量、港口集装箱吞吐量表示;更新能力指通过创新实现新的发展,用海洋科技从业人数、专利授权量表示。

(二)构建海洋经济韧性指标体系

构建近十年(2011—2020年)中国沿海地区海洋经济韧性评价指标体系,对各地区海洋经济韧性进行测试,指标说明如下,运用熵值法对沿海11个省市的海洋经济发展指数进行测算。

(三)测算结果与说明

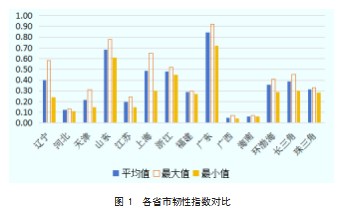

总体来看,我国沿海省市海洋经济韧性呈现前期指数小幅波动,后期先降后升的趋势;其中,环渤海地区前期指数波动较小,后期趋于下降,长三角地区前期指数持续下降,后期上升,珠三角地区前期指数小幅波动,中后期上升并趋于平稳。三大沿海区域相比而言,珠三角地区前期韧性指数最低,但后期发展更为稳定并逐渐超越环渤海地区;长三角地区韧性指数波动最大,但海洋韧性总体情况优于其他地区;环渤海地区中后期韧性指数持续降低,相比珠三角的发展潜力和长三角的海洋经济基础,环渤海地区海洋经济韧性指数在2011—2020年十年间不理想,如图1所示。

从海洋区域来看,2011—2020年十年间,我国长三角地区平均韧性指数(0.39)高于环渤海地区(0.36)和珠三角地区(0.31)。沿海省市中,山东省、上海市、浙江省和广东省海洋经济韧性指数较高,平均值和最大值均为广东省最高;河北省,广西地区和海南省指数较低,同为珠三角地区的广西综合指数最低。可见我国海洋经济地区发展不平衡,尤其是珠三角地区发展差异较大。

二、海洋经济韧性比较与分析

(一)时间演变分析

从上述表格可以得出,我国沿海地区海洋经济韧性逐年提升,将各年份的省市指数平均化,可以直观得出2011—2020年十年间我国海洋经济韧性变化情况,如图2所示。

2011—2020年十年间,中国沿海地区海洋经济韧性指数总体呈现前期平稳,中后期先降后升的趋势。2015年,我国海洋经济韧性指数明显下降,根据指标数据,代表海洋更新能力的两个指标(从事海洋科技活动人数与海洋相关专利授权量)均大幅降低。伴随着海洋强国建设战略的形成,我国沿海各经济区发挥其区域比较优势,形成了广西北部湾经济区、深圳经济特区、海峡西岸经济区、上海浦东新区、天津滨海新区和辽宁沿海经济带构成的沿海经济区域布局经济。我国海洋开发仍以利用自然资源为主,海洋生物医药等新兴产业占值只占5%左右,人才、科技力量薄弱。我国海洋经济韧性从下降趋势过渡到平稳趋势,2019年韧性指数上升且增长率达到十年间最大值。总体来说,2011—2020年十年间,我国海洋经济韧性指数波动不大,发展较为稳定,其升降与国家海洋经济政策相对应,有较大提升空间。

(二)空间对比分析

从各地区海洋经济韧性指数的平均值和最大值、最小值综合来看,可将十一个省市分为三种海洋经济韧性等级:广东、山东、浙江为高度经济韧性水平;辽宁、上海、福建、天津为中度经济韧性水平;江苏、河北、海南、广西为低度经济韧性水平。从地理位置来看,高度经济韧性水平的城市皆占有海洋资源、政策、气候、陆地经济中的多个优势,低度经济韧性水平省市大多只占自然资源优势,比如广西和海南,虽海洋资源储量充足,但海洋资源开发力度不足,海洋经济无法实现可持续发展。

三大海洋区域中,长三角地区海洋经济发展基础最坚实,珠三角海洋经济发展潜力最大但地区发展不平衡,环渤海地区中期海洋经济发展较为乏力。推动全国实现海洋经济韧性指数增长,还需继续增加政府和政策的支持,刺激韧性指数增长缓慢地区提高海洋经济韧性,使海洋经济发展得到进一步的保障,并重点关注发展失衡地区的经济发展,逐步实现各地区同步发展。

(三)时空结合对比

山东省和广东省韧性指数提升最为明显,浙江省、福建省韧性指数最为稳定。以上地区都具有丰富的海洋资源条件,可实现海洋渔业、矿业、盐业等海洋产业的全面发展,具有应对外来冲击的抵御能力;同时其基础设施完善,硬件配备齐全,使海洋经济应对外部冲击具有保障,体现了适应能力;强大的经济发展能力吸引大量人才涌入,加上政府的鼓励创新政策,确保具有海洋经济韧性的更新能力。

与山东同属环渤海地区的天津、河北,以及与浙江同属长三角地区的江苏,近十年来海洋经济韧性指数提升也不明显且指数偏低。天津与河北情况相近,早年经济发展良好,但逐渐走了下坡路,2017年全国各省GDP增速排名,天津位于倒数第一,河北倒数第七,整体经济发展缓慢,且大量的老工业区损害了海洋环境,产业创新度不足,海洋产业发展受限。江苏陆地经济发展不差,但海洋经济发展并不理想,因其地势平坦等原因,海洋滩涂面积广阔,滩涂问题长年累积,严重制约海洋基础设施建设和港口资源,阻碍了海洋经济韧性的提升。

上海市和辽宁省是十年间韧性指数下降最为明显的地区。根据上述提及的六大海洋经济指标,相比于其他省份,上海市海洋捕捞产量出现明显的下降,十年持续降低。2018年,辽宁省的货物吞吐量和集装箱吞吐量数值在所有省份中下降率最高。此外,上海市和辽宁省从事海洋科技人员数据波动大,后期趋势走低。综合来说,上海市和辽宁省有其独特区位优势,上海市海洋产业生产总值居高,但高质量保护与利用海洋资源的规划不够完善,海水利用、海洋风能等高端装备研发还需继续推进。辽宁省有丰富的海洋资源,且因海洋环境优美旅游业向好,第三产业比重不断增加,但设备装置更新力度弱,工业基础雄厚但缺乏创新度,且人才配备不够,辽宁基础教育和科研成果与高度海洋经济韧性的省市相比存在较大差距。

三、结论与建议

(一)主要结论

2011—2020年十年间我国海洋经济韧性指数表现为前期平稳,中后期先降后升。2011—2014年,伴随着海洋强国战略的确定,我国海洋沿海地区海洋经济稳步发展,海洋经济韧性指数也保持稳定;2015—2019年,我国海洋经济仍高速发展,但环境、资源开发、发展不平衡等问题也更加突出,总体海洋经济韧性指数下降,海洋可持续发展成为热点问题。空间上,尽管所处同一海洋区域,位置相近,但各省市海洋经济韧性强弱仍然有明显差异,不同省市海洋经济韧性指数提升速度也表现出较大区别。三大海洋区域中,海洋经济韧性指数表现情况,长三角地区综合最优;珠三角地区最有发展潜力,但地区发展最不平衡;环渤海地区在2015年后存在较大的增长乏力问题。11个沿海省市可根据时空比较分析法分为三种海洋经济韧性等级:广东、山东、浙江为高度经济韧性水平;辽宁、上海、福建、天津为中度经济韧性水平;江苏、河北、海南、广西为低度经济韧性水平。相同或相邻海洋经济圈的省市,可以通过向海洋经济韧性更高等级的省市和国外先进海洋区域学习统筹管理、技术创新、人才引领等经验,增强海洋经济韧性,促进海洋经济可持续发展。

(二)对策建议

海洋经济韧性是判定海洋经济可持续发展的重要指标,我国各沿海地区海洋经济韧性指数的表现在一定程度上,可以反映地区经济发展的优劣势。把握各省市发展优劣、有侧重有区别地实施区域政策,才能全面提升我国海洋经济韧性指数,保障我国海洋经济稳定发展。针对我国沿海地区海洋经济韧性指数不均衡,部分地区韧性指数提升乏力等问题,沿海地区尤其是低度海洋经济韧性的地区建议采取以下措施,以增强海洋经济韧性,促进我国海洋持续高质量发展。

1.提升海洋生态文明建设

政府应提供适当的环境规制,严格控制损害海洋环境的行为,提升海洋经济的循环利用性。具体来说,为应对海洋资源承载力不足等问题,需建立海洋生态红线制度,因地制宜实施退耕还海、生态修复和海洋生态保护区建设等综合整治工程,多渠道恢复海洋自然生态功能。同时,实施生态补偿等创新型经济政策,鼓励企业绿色生产、健康发展,加大财政支持力度,实现海洋生态技术、产品、管理体制的创新。强化海洋环境监管,加快建设海洋环境在线监测网络,以强化海洋经济的文明建设。

2.促进海洋产业结构多元化发展

为提升沿海地区应对外来冲击的适应能力,沿海地区在发展海洋经济时,应注重海洋产业丰富度,促进产业结构向多元化发展。通过科技创新和提高管理水平,为传统海洋产业注入新的生机活力,摆脱产业单一困境。此外,可以参考、学习世界海洋经济发展前沿的产业模式,加速海洋高端产业转型,加大海洋科技研发力度和成果的转化实施效率。在产业空间布局方面,各沿海地区应结合自身区位优劣势,合理定位功能导向,建立适宜区域特点的海洋经济协调发展格局,带动海洋相关产业朝着高端化、集群化、多元化的方向发展。

3.完善海洋基础设施建设

完善的基础建设在应对外来冲击时可发挥有效的防御作用,海洋基础设施是海洋经济可持续发展的重要保障。因此,沿海地区应加大对海洋基础设施建设的投入,科学规划港口基础设施建设,重视智能化、规范化、现代化,实现海洋基础设施在海洋经济高质量发展中的支撑作用,保障基础设施可以满足高新硬件发展需求。此外,应加快智慧海洋建设,进一步提升重点沿海地区智慧港口的示范及带动作用;注重海域资源整合,重视对外贸易发展,强化国内港口之间以及和国际港口的互通与合作关系。

4.注重人才吸引与培养

人才充足率是一个地区经济发展的重要支撑,也是沿海地区增强海洋经济韧性各环节的关键枢纽,是强化科技力量的基础。低度海洋经济韧性水平的地区基本上都存在人才匮乏的问题,这些地区更加需要积极引进人才,增加激励政策留住高质量人才,争取吸引其他地区的人才涌入,建立专项资金用于高质量人才引进、培养。此外,各地区应深化高等教育改革,完善高等教育结构,沿海地区应强化高校里的海洋相关课程;国家政府也应尽量完善高校各类课程与职业的相关匹配度,使大学生学有所用,构建与区域经济发展相适应的人才资源配置。

5.加大科研投入以及科技创新支持力度

科技创新是海洋经济韧性更新能力的载体,各沿海地区应积极加大科研经费支持,同时与教育政策、人才引进政策相配合,以此提升地区经济发展实力和格局优化能力。各沿海地区应加大对科研成效的重视,为进一步增强海洋经济韧性,多渠道增加科研投入,加大科研补贴力度,鼓励企业进行技术更新与改革,促进科技成果与生产活动接轨,以实现海洋经济高质量发展这一最终目标。科技能够最大程度节省时间、金钱和成本。在21世纪,科技是第一生产力,也是有效加强海洋经济韧性,保证海洋经济可持续发展的关键。

参考文献:

[1]黄若鹏,刘海滨,孙宇,等.宏观视角下黄河流域中下游经济韧性的地区差异性研究[J].宏观经济研究,2022(2):155-166.

[2]彭荣熙,刘涛,曹广忠.中国东部沿海地区城市经济韧性的空间差异及其产业结构解释[J].地理研究,2021,40(6):1732-1748.

[3]曾冰,张艳.区域经济韧性概念内涵及其研究进展评述[J].经济问题探索,2018(1):176-182.

[4]廖敬文,张可云.东北老工业基地经济复原力:一个四维分析框架与实证研究[J].改革,2019(1):64-76.