基于产业要素协同西部 陆海新通道沿线协同发展研究论文

2024-05-31 10:43:38 来源: 作者:caixiaona

摘要:西部陆海新通道对我国西部地区的经济发展和对外开放具有重要而深远的意义,但通道沿线各地区在产业要素协 同发展方面尚存在一些不足,表现为不同地区面临各自独特的问题,包括科技创新的投入与成果市场转化率不足、现代金融 支撑能力弱、人力资源匮乏且流动机制不畅等问题。由此导致通道内部分地区之间经济发展水平存在较大差距,因此应针对 不同地区的具体情况,以强省带动弱省,加快构建西部陆海新通道区域科技创新、现代金融、科技创新与实体经济的协同机 制,推动西部陆海新通道沿线省市协同发展。

摘要:西部陆海新通道对我国西部地区的经济发展和对外开放具有重要而深远的意义,但通道沿线各地区在产业要素协同发展方面尚存在一些不足,表现为不同地区面临各自独特的问题,包括科技创新的投入与成果市场转化率不足、现代金融支撑能力弱、人力资源匮乏且流动机制不畅等问题。由此导致通道内部分地区之间经济发展水平存在较大差距,因此应针对不同地区的具体情况,以强省带动弱省,加快构建西部陆海新通道区域科技创新、现代金融、科技创新与实体经济的协同机制,推动西部陆海新通道沿线省市协同发展。

关键词:西部陆海新通道;要素协同;产业发展

一、西部陆海新通道区域产业要素协同测度分析

(一)产业要素定义本文中的产业要素指的是构建产业体系时各个组成部分的基本要素。

其中包括实体经济、科技创新、现代金融和人力资源。这四大要素与经济理论上作为社会资源的生产要素是不同的,在系统理论视角下,四要素属于产业系统要素[1]。

(二)产业要素协同评价指标体系构建

本文将分析重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏、四川、内蒙古、西藏、陕西以及海南13个西部陆海新通道沿线省市。重点研究这些地区在科技创新、现代金融和人力资源方面与实体经济之间的协同作用,旨在构建一个全面的要素协同评价指标体系(见表1)。

指标数据均来自《中国统计年鉴》(2017—2021年)、《中国科技统计年鉴》(2017—2021年)、《中国人民银行融资报告》(2016—2020年)、《中国人口与劳动统计年鉴》(2017—2021年)、《永川统计年鉴》(2020—2021年)、通道沿线13个省市统计年鉴(2017—2021年)以及通道沿线13个省区市国民经济和社会发展统计公报(2017—2021年),缺失数据运本文通过使用耦合度模型对三组产业要素之间的协调发展水平进行测算。其中,耦合协调度模型由3个指标值,包括耦合度C值、协调指数T值、耦合协调度D值。

耦合度C值反映各子系统之间的相互作用的程度,其计算公式如下。

其中,U1与U2分别为两个子系统的综合评分,其测算过程如下:首先,将相关指标进行标准化处理,其中Xij表示第i年第j个评价指标。正向指标:

根据耦合协调度D值区间将划分耦合协调等级(见表2)。

二、通道沿线部分省市面临的产业困境和问题

根据上述的实证分析发现在三组要素协同水平上西部陆海新通道沿线各省市之间存在较大差异(见表3)。

这是由于落后的省市面临着各不相同的产业困境与问题,并且这种差异严重阻碍了区域协调发展。

(一)沿线部分地区实体经济发展落后,产业发展层次不高

根据对西部陆海新通道沿线各地区的实体经济进行综合评分发现,部分地区存在实体经济发展滞后的问题,其中包括甘肃、青海、宁夏、西藏、海南等地。这些地区的实体经济综合评分均低于地区通道平均水平,影响了实体经济与其他生产要素之间的协同水平。值得注意的是,实体经济的发展在很大程度上依赖于制造业[2]。然而,当前通道内部分地区的制造业面临结构性供需失衡的问题。一是体现在甘肃、青海、宁夏、西藏、海南等地区以传统资源加工和资金密集型产业为主,产业结构层次与高新技术产业所占比重不高;二是体现在制造业产业组织合理化程度不足,这四个地区仅有宁夏的1家企业进入2021年中国制造业民营企业500强榜单;三是体现在出口产品档次偏低,除甘肃外,均是以资本密集型、劳动密集型或初级产品出口为主。由此看出,这些地区高附加值产品供给不足,产业技术水平亟待提升。

(二)沿线部分地区科技创新的投入不足,成果市场转化率不高

在科技创新与实体经济协同关系中,桂、蒙、宁、新、甘、青、藏、琼协同水平不足,未达到初级协调水平,尤其藏、琼与川、渝、陕存在较大差距。其中,桂、蒙、新、藏是由于科技创新水平较低所导致的。可以从两方面来提升协同水平,一是加强科技创新投入,二是提高产出效率。

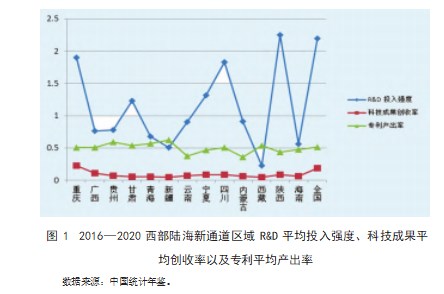

在科技创新的投入方面。这些地区的科技投入效率不高,导致科技创新成果难以向现实生产力转化,科技创新与实体经济未能有效衔接。特别是对于企业而言,由于其直接面向市场,对于市场需求较敏感。因此,企业具备自主创新和将科技成果转化为生产力的优势[3]。但在科技成果市场转化过程中,部分企业未能结合市场需求加大对创新研发的投入,技术储备匮乏,企业核心作用难以发挥。2016—2020年通道沿线的13个省市中,桂、蒙、新、藏的R&D平均投入强度远低于全国水平,科技创新的投入仍有进一步的上升空间(见图1)。

在科技创新的产出效率方面,通过观察2016—2020年通道沿线专利平均产出率发现,桂、蒙、新、藏等地的专利产出率与全国平均水平相差较小,但从科技成果平均创收率来看,桂、蒙、新、藏均低于全国平均水平,这一定程度上说明这些地区的科研成果市场转化率存在不足。一方面,是由于这些地区对于科技创新成果的激励机制不佳。例如,科技创新成果考核机制不健全、科技评价导向过于标签化与数量化、创新激励措施不到位等,技术人员创新积极性难以激发,导致市场转化科技成果得不到保障[4]。另一方面,是由于这些地区内高水平专业性创新平台建设不足,并且已建的研发平台也未能充分与企业实现对接,导致平台的研究成果未能密切契合产业发展需求,市场化运作能力较弱。

(三)部分沿线地区金融体系支撑力不足,金融改革滞后

在现代金融与实体经济协同关系中,仅有西藏达到初级协调水平,蒙、琼协同水平最低,通道沿线其余省市均亟需提升协同水平。现代金融综合评分偏低的地区主要存在金融体系支撑能力有限和金融改革滞后的问题。

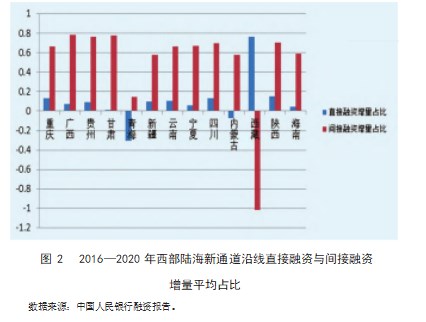

首先,金融体系的支撑能力主要通过直接融资与间接融资的比例协调程度来体现。在这方面,直接融资包括企业债券和非金融企业境内股票,而间接融资则包括人民币贷款、外币贷款、委托贷款、信托贷款以及未贴现银行承兑汇票[5]。根据《中国人民银行融资报告》(2016—2020年)的数据显示(见图2),

渝、桂、贵、新、云、川、蒙、陕等地区的间接融资增量平均占比均远高于直接融资增量平均占比,直接融资占比过低说明这些地区的资本市场体系不完善,现代金融未能得到充分的发展。其次,协同水平较低地区的金融改革滞后。由于国际资本和民营资本进入金融业在一定程度上受到金融开放壁垒的限制,金融业难以实现充分的竞争,由此导致金融要素难以实现高效流动与配置。最后,落后地区的基础设施存在不足,包括债券托管和结算机构、证券期货市场、资金清算中心、黄金交易所等。这些基础设施不足的状况使得区域内金融资源的高效配置难以实现[6]。

(四)部分沿线地区高端人才短缺,人才流动机制不畅

在人力资源与实体经济协同关系中,蒙、甘、青、藏、宁、琼协同水平有待提高,特别是青、藏、宁、琼等地。其中,蒙、青、藏等地区人力资源水平不足,其高端人才存在短缺。根据2021年《中国人口与劳动统计年鉴》数据显示,2020年西部陆海新通道沿线中大专及以上人口数最少的地区是青藏地区,这些地区科研人才与高技能技术工人储备不足,难以匹配实体经济对高技能劳动力的需求,尤其是缺乏高端人才的战略性新兴产业,导致在实现产业技术突破方面存在一定的阻力。

此外,从实体经济的角度上看,实体经济的快速发展需要各个领域各阶层的人才来助力,这就需要加快引导各类人才向实体经济流动,为实体经济高质量发展提供体力与脑力支持。但协同水平较低地区的人力资源难以满足实体经济发展的需求,且人力资源在通道各区域间、体制间受到较多的流动限制,制约了人力资源要素的高效配置[7],导致人力资源与实体经济难以实现更高水平的协同发展。

三、推动通道沿线各省区市产业协调发展的对策

(一)持续推进产业转型升级,依托内需改善产业结构

1.促进实体经济落后地区产业转型升级

首先,利用诸如新一代网络和资讯技术之类的新型科技,对现有的传统工业展开变革,把这些新型科技应用到传统的农业、制造业和服务业当中,从而提高传统工业的技术水准和生产力,实现新科技在各个行业之间的传播和分享,促进新型工业和传统工业之间的相互结合,让传统工业变成能够提供高科技的工业,并成为关键行业,促进现代化工业系统建立。其次,应加强发展高端零部件制造、航空航天、新材料等新兴产业,为现代产业体系建设培育新动能。最后,甘肃、青海、宁夏、西藏、海南等地区要依托现有产业基础与优势要素禀赋,发展各地区的优势产业。

2.坚持以内需为导向,提升产品有效供给水平

甘肃、青海、宁夏、西藏、海南等地区应提升产业结构层次,这需要以国内大市场作为支持。这些地区应坚持深化供给侧结构性改革,不断完善扩大内需的政策支持体系[8],依托西部陆海新通道连接的国内大市场,积极引导企业将发展重心放在扩大国内市场上[9]。不断发挥供给与需求的相互促进作用,企业为满足国内市场的多样化需求而不断提升产品质量。

(二)提高创新成果市场转化,鼓励强省带动弱省发展

1.提高部分地区科技创新成果市场转化率

桂、蒙、新、藏等地区可以从要素投入与要素产出两个方面提升科技创新成果市场转化率。

一方面,积极培育科技创新要素。桂、蒙、新、藏等地区可以设立技术合作组织,在推动政府、高校、企业、科研机构等创新主体合作的同时,收集当前市场的技术需求,成立产业创新中心等机构,整合技术、资本、人力、信息等创新要素集聚,并在现有技术与市场技术需求的基础上开展跨区域、跨领域的研究,克服各个关键技术问题。

另一方面,加强科技成果市场转化。首先,桂、蒙、新、藏等地区应加强产业创新网络的构建工作,构建起系统性生态环境与创新生态链,实现产业链与创新链的进一步融合,进而提高科技成果转化与产业化效率。其次,各创新主体应充分利用资本市场来降低其市场风险,为科技创新成果的产出提供保障,推动科技创新和实体经济的可持续、市场化协同发展。最后,加强体制机制创新,实行更严格的知识产权保护与奖励激励机制,引导创新主体打破当前垄断并形成新垄断。

2.加强科技创新发达地区带动作用

在科技创新方面具有较强优势的地区应积极发挥对落后地区的带动作用。

一方面,共同搭建科技创新平台。通道沿线各省市之间应加快建立起技术转移信息与服务公共平台,提供技术转移、技术评价、技术交易等服务,搭建包括信息咨询、资源共享、技术专业等功能的综合性合作平台,加强区域内创新主体的交流,针对产业发展需求,整合科技研发资源,开展合作研发,解决共性技术开发问题,提供从交流合作到研发设计再到成果市场转化等全链条高质量服务。

另一方面,提高区域对外开放水平。桂、蒙、新、藏等地区应参与到川、渝、陕等科技水平较高省市的对外创新合作中,不断扩大和深化科技领域的开放程度,拓宽合作方式与渠道,深化与东盟等国家技术交流与合作,充分利用国际科技创新资源,将国际上科技创新资源扩散至协同水平较低的省份,满足沿线不同地区的发展需求,增强区内企业创新活力。

(三)扩大沿线直接融资比重,持续推进金融体制改革

1.扩大直接融资比例

西部陆海新通道各地区可以通过以下几个途径来提高直接融资比例:一是大力发展股票和金融,对已经具备一定条件的公司进行重组和上市;二是扩大债务融资范围,继续推动以债券为基础的、以法制化、市场化为导向的债转股制度,并将各种类型的资产进行证券化,以提高现有资金的流动能力;三是要运用结构性的货币政策手段,优化银行信贷资源的分配,引导银行加大对高新技术产业的扶持力度。

2.加强金融改革力度

对于金融改革滞后的问题,西部陆海新通道区域可以通过推动金融智能化转型、引入有效竞争等方式来提高金融体系的效率,增强金融体系的活力,进而使该区域内金融要素不断集聚,优化金融要素的配置。同时,放宽创业投资、外资与民营资本等在投资领域方面的限制,加强各类投资机构的自主性,丰富通道区域内战略性新兴产业、高新技术产业等产业领域的投资主体,推动现代金融和实体经济互相促进,协同发展。

(四)扩大高质量人才的储备,完善区域人员流动机制

1.加快部分地区人力资源要素培育

首先,蒙、青、藏等地区可以利用集聚溢出效应,与高协同度省区市共享劳动力市场信息,提高劳动力的就业匹配程度,并通过各省市劳动力之间的交流学习,带动区域整体人力资源水平的提升。其次,应采取完善人才激励机制,加强股权激励力度等方式加强对科研人才、创新创业团队、高技能人才等高质量人力资源的引进。最后,需要更加注重高水平教育。因为高水平教育可以不断提升人力资源的知识储备与专业技能,更加符合产业发展的需要。

2.完善与人才丰裕地区的人员流动机制

一方面,要打破蒙、青、藏等地区人员流动的制度性障碍,建立资源高效流动的新机制,推进西部陆海新通道区域间、体制间等人才支持政策的相互衔接、人才资源市场相互贯通,提升人力资源配置效率。

另一方面,由于劳动力出于对就业风险与体制福利的考虑,更倾向有政府信用背书的部门,因此,地区政府应通过完善机制来调节公共部门人力资源配置最优比例,将高质量人力资源配置到生产性部门中。

参考文献:

[1]谷军健.基于要素协同的中国制造业高质量发展效应研究[D].武汉:武汉理工大学,2019.

[2]黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.

[3]宗倩倩.高校科技成果转化现实障碍及其破解机制[J/OL].科技进步与对策:1-8.[2 0 2 2-0 7-0 9].http://kn s.cn ki.

net/kcms/detail/42.1224.G3.20220422.1953.010.html.

[4]苏继成,李红娟.新发展格局下深化科技体制改革的思路与对策研究[J].宏观经济研究,2021(7):100-111.

[5]盛朝迅.构建现代产业体系的瓶颈制约与破除策略[J].改革,2019(3):38-49.

[6]李学武,钱皓,张晓东,等.区域金融资源优化配置比较及“十四五”规划建议[J].西部金融,2021(9):3-11+18.

[7]农春仕.加快人力资源与实体经济协同构建现代产业体系[J].现代经济探讨,2020(8):95-100.

[8]任波,戴俊.“双循环”新发展格局下中国体育产业高质量发展:逻辑、动力与路径[J].体育学研究,2 0 21,35(2):39-48.

[9]任保平,豆渊博.“十四五”时期新经济推进我国产业结构升级的路径与政策[J].经济与管理评论,2021,37(1):10-22.